「お金があっても手に入らない」という流れで、主人公が何か大事なことに気づいていく物語ができないかなと思っています

当事者意識をもつには

原田:実は『きみのお金は誰のため』を読んで、着想を得た物語があります。今、『婦人公論』で「月収」という小説を連載しているんですけど。

田内:タイトルだけで面白そうです。

原田:ありがとうございます。その1つとして考えているのが、「お金さえあれば何でもできる」と思っていた人が「お金がすべてじゃないんだ」って気づく瞬間を描いた物語。『きみのお金は誰のため』を読んで、「いくらお金を積んでも、やってくれる人がいなかったら叶わない」というのは新しいアプローチだなと思ったんです。

田内:それは、実際に日本で起こっていくことだと思います。たとえば介護は、公的に料金が決まっているから高すぎて手に入らないことはないんだけど、「やってくれる人」が少なかったら、手に入れるまでにものすごく順番待ちをしなくてはいけません。

原田:医療なども同様ですね。それを単なる人手不足という文脈ではなく、「お金があっても手に入らない」という流れで、主人公が何か大事なことに気づいていく物語ができないかなと思っています。

田内:ぜひ書いてください。参考図書の一覧に僕の本を入れていただいて(笑)

原田:はい(笑)『きみのお金は誰のため』は、大事なことがすごくわかりやすく書かれていますよね。子どもが読んでも理解できるっていうのは意識されていたんですか?

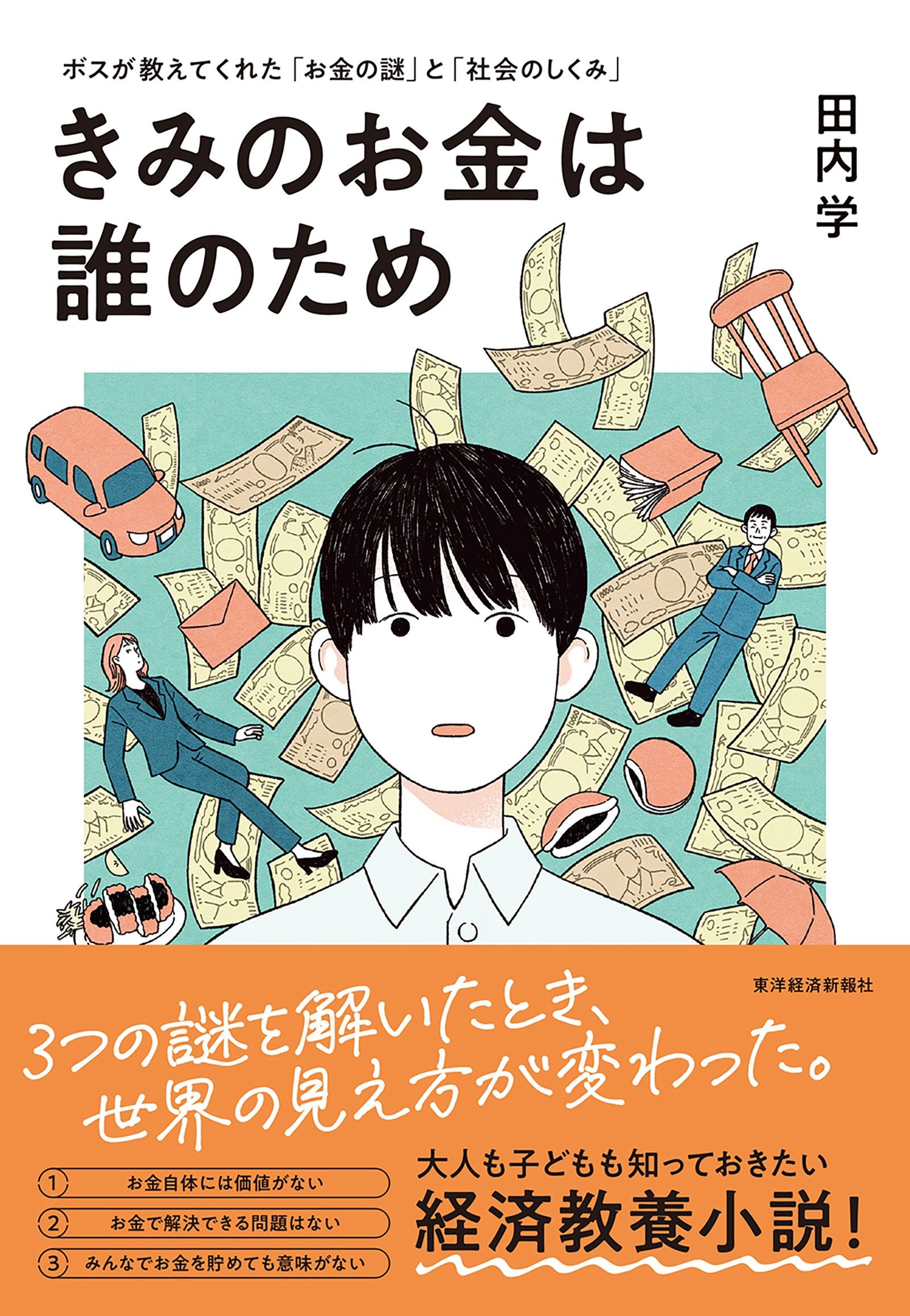

『きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』(著:田内 学/東洋経済新報社)

田内:それもあります。アメリカでは若い人たちが興した企業が、社会にどんどん新しい価値を生み出していますが、日本だと、「そんなことするのは、よほど意識高い人だけだよ」と思われています。実はそこが問題なんです。こんなショッキングなデータがあります。2022年に日本財団が行った「18歳意識調査」によると、「自分の行動で国や社会を変えられると思う」と答えた17〜19歳男女の割合が、調査対象となったアメリカは58.5%、イギリスは50.6%、中国は70.9%、韓国は61.5%、インドは78.9%、そして日本は26.9%とダントツで日本が最下位なんです。

ここに現れているような、社会への当事者意識の無さが日本経済の停滞につながっている一因だとしたら、たしかに子どもの教育、意識改革こそ焦眉の急です。まず、「社会」というものが、自分たちにとって「手の届かないところから一方的に与えられるもの」なのではなく、「自分たち一人ひとりから広がっていった結果、形成されているもの」――つまり、とても身近で自分がコミットできるものなんだっていうことを伝える必要がある。そう考えて、この本を書いたというのもあるんです。