新卒社員の約3割が3年以内に辞職する現代、若者の離職が深刻な問題となっています。東京商工会議所の調査では《転職希望》が《定年まで働きたい》を上回る結果がある中、企業や行政はどのようにこの課題に取り組んでいるのでしょうか?

若手社員の声を聞き、柔軟な制度を次々と導入する企業の成功事例や、離職が急増する地方公務員の対策など、具体的な取り組みをお伝えします。

【住吉光アナウンサー(以下:住)】長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン。平家達史NBC論説委員(以下:平)とお伝えします。

【平】今回のテーマは「若者の離職対策」です。

【住】SNS上でも、新卒者の離職についての投稿をよく見かけますね。

新卒社員の3割が3年以内に辞職

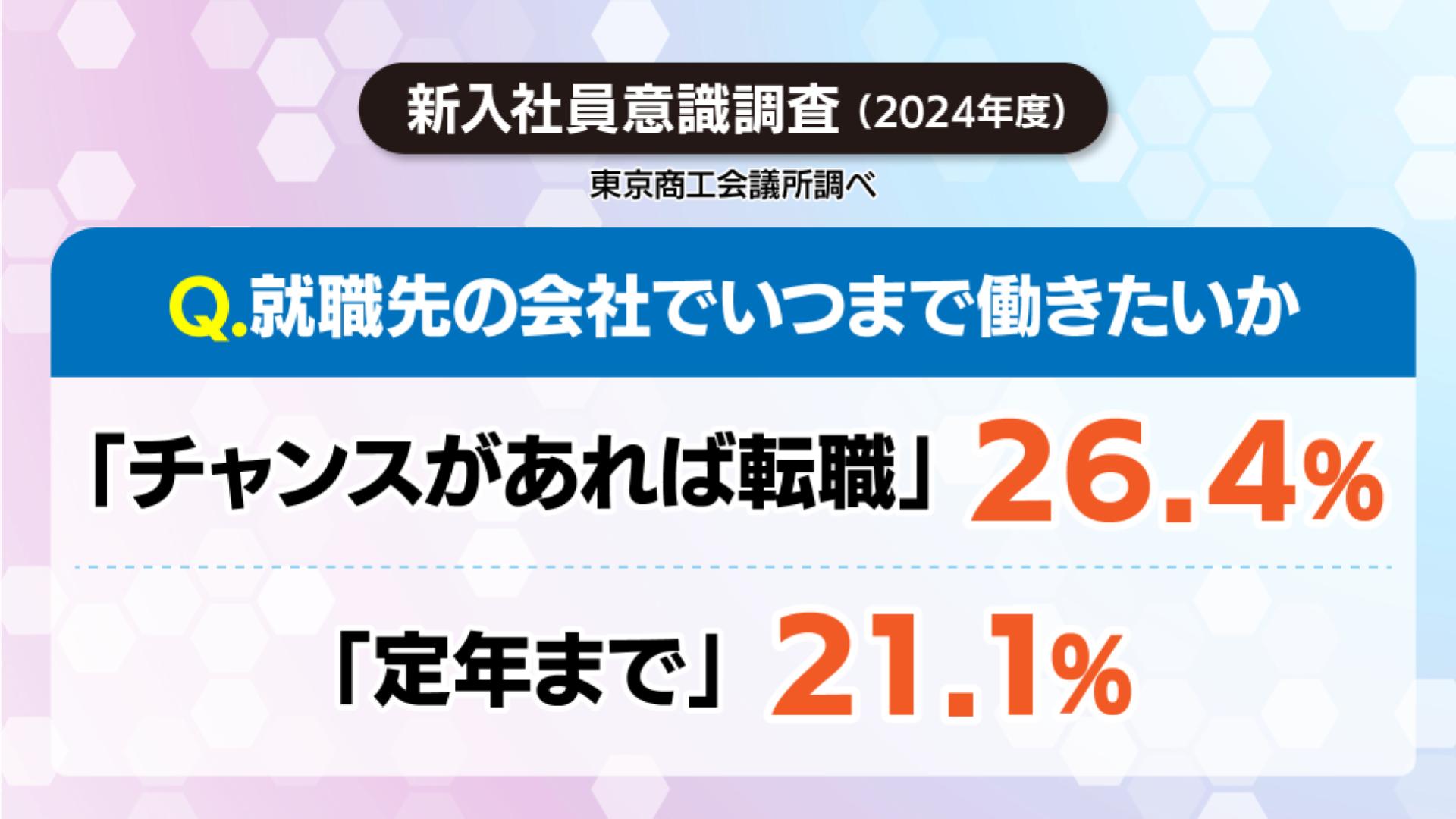

【平】東京商工会議所が今年度の新入社員を対象に行ったアンケート調査(2024年度)では、「チャンスがあれば転職したい」と答えた人が26.4%と「定年まで働きたい」と答えた人の割合を18年ぶりに上回ったということです。

【住】すぐに退職してしまう新入社員が多いんですね。

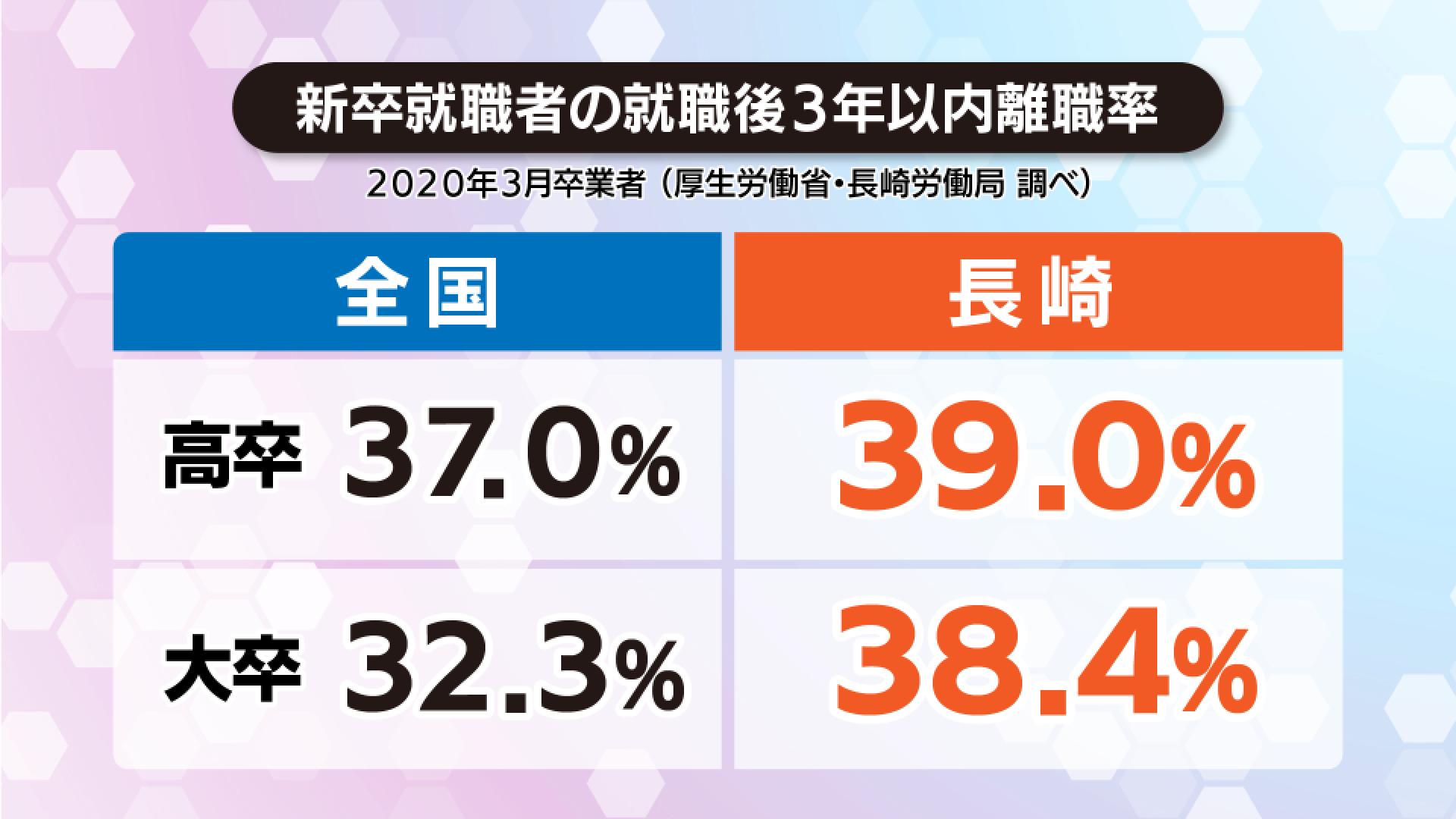

【平】厚生労働省によりますと、全国で就職後3年以内に退職した人は、高卒者で37%、大卒者でおよそ32.3%で(2020年卒)《3人に1人が早期に退職》する状況が続いています。県内の新卒就職者の離職状況は、高卒者39.0%、大卒者38.4%で、全国平均を上回っています。

【住】なんとか離職を防ぐ取り組みはないのでしょうか?

離職の理由は

【平】早期離職については“終身雇用制度”が崩れている中で《同じ会社で定年退職まで働く》という意識より《早くキャリアを積んで、より良い仕事に変わっていく》という考え方や《仕事中心ではなくプライベートを大切にする》考え方が強くなる一方、「24時間戦えますか」的な《上司とのギャップから離職する》というケースもあります。

実際に離職の理由をみると──

▼ 自身の希望と仕事内容のミスマッチ

▼ 職場環境や評価・待遇、福利厚生に対する不満

▼ キャリア形成が見通せない といった項目が目立ちます。

社員の声に柔軟に対応「社内制度の改善と導入」

こうした中、東京で人材派遣などを手掛ける会社が始めた取り組みが、離職者数減少につながっているそうです。さまざまな制度導入後、社内の雰囲気も随分変わったようです。

東京の人材サービス会社「ビースタイル ホールディングス」は、従業員374人。

離職者が増えた時期があったといいます。

人事本部広報 ブランディングユニット 岩崎亜希さん:

「やっぱり周りで一緒に働いていた人が退職していくっていうのを目の前で見ていくので、やっぱり社員自体も少し動揺をしている雰囲気はあったかなとは思います」

離職対策として若手社員の声を参考に新たな制度を次々と導入しました。

岩崎さん:

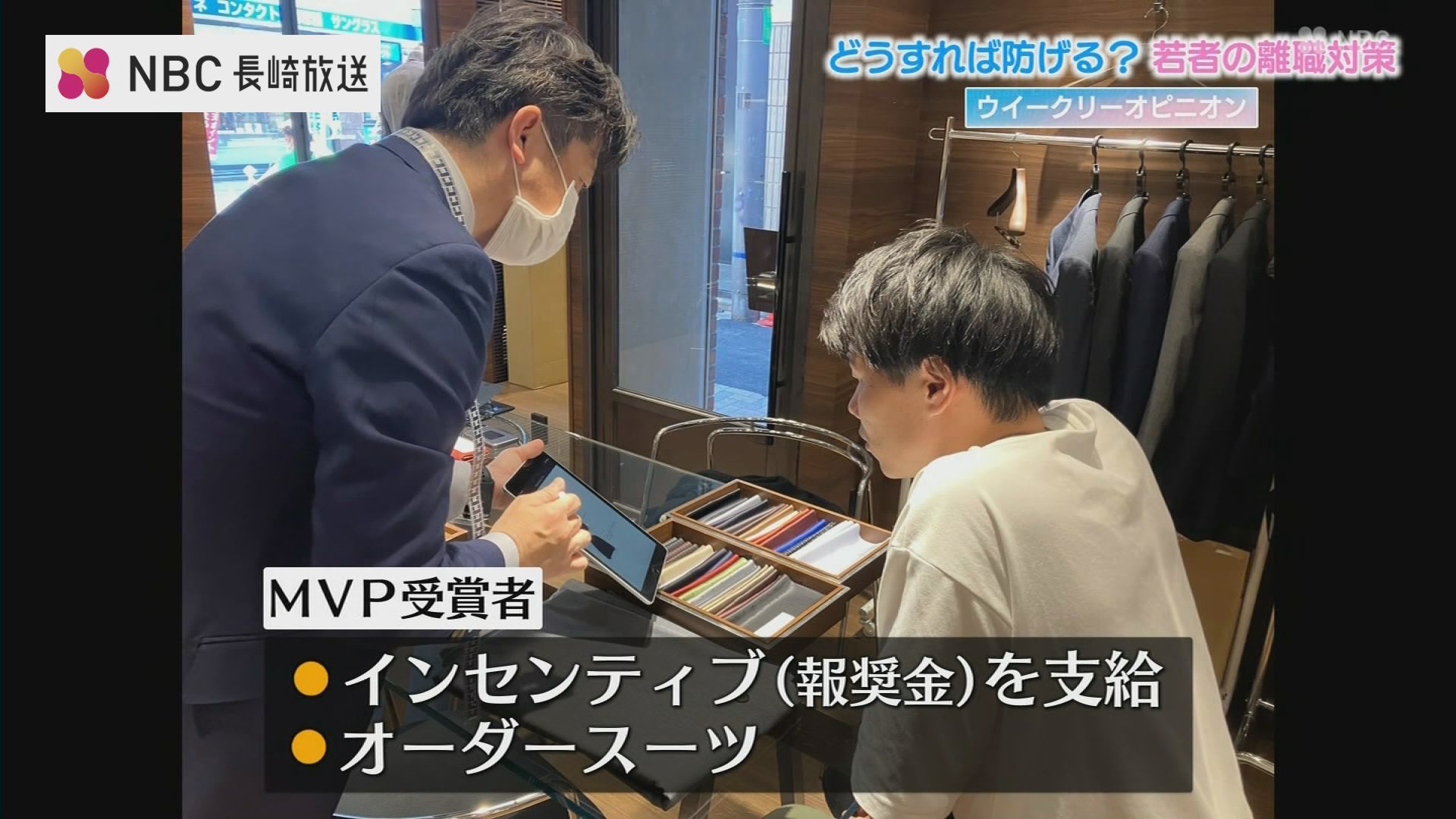

「“全社表彰”を年に1回行っております。(個人で)目標を必ずもっておりますので、目標に対してどれくらい成果を出すことができたかっていうのが基準にはなっています。MVPを取った方に対しては、インセンティブ(報奨金)を支給しているだけではなくって、副賞としてオーダースーツを作っております」

コミュニケーションを円滑化させる取り組みも行っています。年に数回、社内を居酒屋スタイルにし、気軽に話せる場を設けています。飲食代は全て会社が負担。参加は自由で、強制ではありません。毎回、若手社員が数十人参加。会長や社長も加わります。

さらに、育休中に会社との繋がりが薄くなっているとの声を受け、育休中の社員が利用できる制度も作りました。

岩崎さん:

「半年に1度、育休中の社員を会社にお招きをして弊社の代表から《会社の業績や状況》をお伝えしたりとかして『会社の雰囲気が分かって良かった』っていうかなり高い評価はいただいている」

会社が若手社員の声を常にヒアリングし、お互いに理解を深めることで離職率は減少しているといいます。

岩崎さん:

「会社が一方的に(制度を)作るっていうだけではなくて、しっかりと社員の声も拾って一緒に制度を作っていくっていう環境になってきたかなと。時代に添った会社であるということは間違いなく言えるかなとは思います」

【住】社員の声を受けて、すぐに会社が動いてくれることで、会社が寄り添ってくれている印象を受けますね。

奨学金返還を企業が肩代わり

ところで、住吉さんは大学時代は奨学金を貰っていましたか?

【住】私は貰っていなかったんですが、貰っていた友人もいましたし、今も返済しているというのは聞きますね。

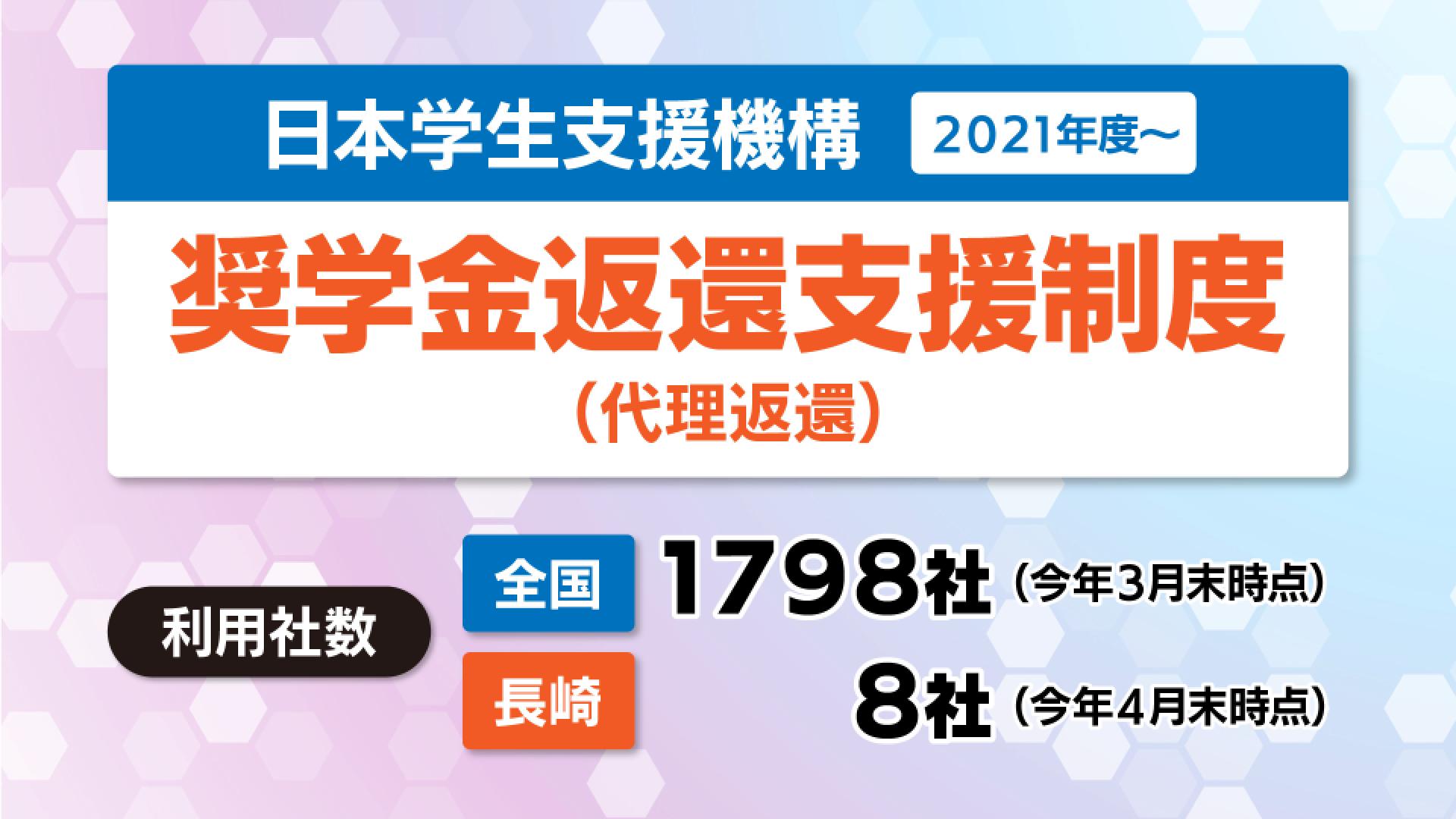

【平】日本学生支援機構は、2021年度から、企業が従業員の奨学金返済を肩代わりできる「奨学金返還支援」制度を導入しました。毎月、従業員に代わって企業が奨学金を返済してくれるため、若手の負担が減り、従業員の定着率向上に繋がっているという例もあるようです。

今年3月末の利用社数は、全国で1,798社で県内でも4月末時点で8社がこの制度を利用しています。

「公務員は安定・定年まで働く」は過去

【住】民間企業だけでなく、離職は行政でも起きているんですよね?

【平】安定した収入で人気だった地方公務員の退職も相次いでいます。

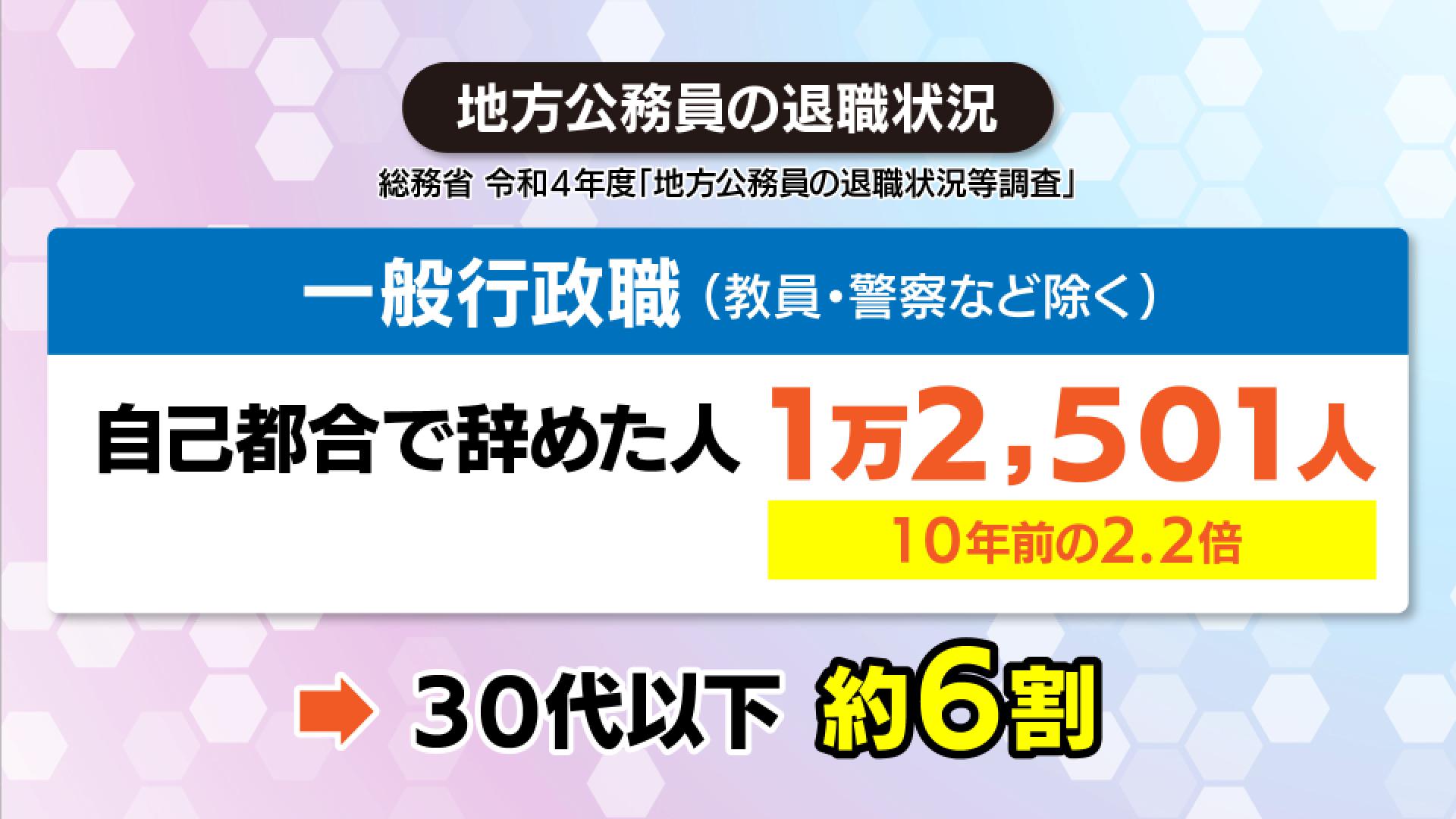

総務省によりますと、教員や警察などを除く一般行政職のうち、2022年度に主に自己都合でやめた人は、1万2,501人で、10年前の2.2倍に増加しています。このうち、30代までの若手職員がおよそ6割を占めています。

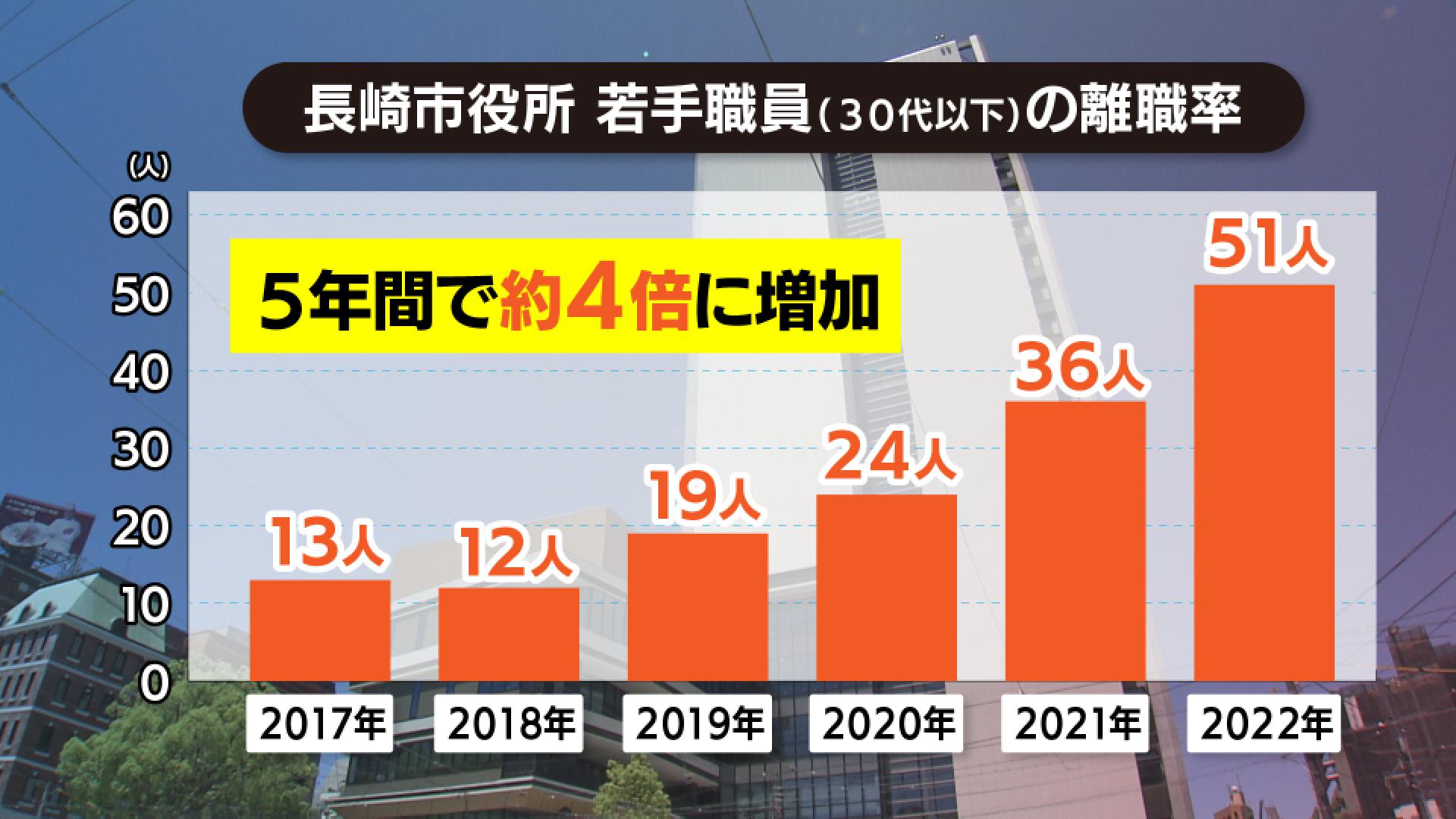

長崎市役所の《30歳以下の離職状況》をみると、2018年度では10人程度でしたが、2022年度には50人を超えていて、5年間で約4倍に増えています。

デジタル化推進とカスタマーハラスメント対策

長崎市役所の人事担当者に、若手の離職の理由や、その対策について話を聞きました。

長崎市総務部 井上真人政策監:

「若者の離職する理由っていうのが《自身のキャリアアップのため》であったりとかあとは《給料が低い》という不満の意見もございまして、理由はさまざまになります。転職へのハードルが低くなっていると人材が流動化しているっていうところが今の情勢かなと」

去年1月の新庁舎への移転を機に、デジタル化を推進して業務を効率し、職員の負担を軽減しました。また若手を含む職員から「窓口業務でのカスタマーハラスメントが嫌」という声もあがったことから、対策として名札に記載する名前を《フルネーム》ではなく《苗字だけ》にするなど、働きやすい職場作りを目指しています。

三原海さん(入庁9年目)「色々なことを経験できて楽しいです」

八戸淳也さん(入庁10年目)「働きがいは感じている方だと思います。若手職員を集めてアイデアを出し合ったりとか意見を出しやすい場をなるべく設けるようにしているのかなと」

西平歩実さん(入庁5年目)「自分も色々経験を積んだらスキルアップできるっていうのも公務員のメリットっていうかいいところだと思います」

長崎市が策定したアクションプランにおいて、今年度は業務負担を軽減するため、生成AIを活用し、効率化を図るなど、職場環境の整備におよそ5,400万円の予算を計上し、若手職員の離職対策に力を入れています。

井上政策監:

「働きがいがある、仕事がしやすい、そして意見を自由に言える、そういった職場環境になることが、やはりそこでずっと仕事をしていきたいということに繋がると思いますので、そういったところを意識してさまざまな取り組みをしていく必要があるのかなという風には思っています」

【住】長崎市は働きやすさを整えることで、離職を少なくしようということなんですね。

貴重な人材「離職防止の重要性」

【平】離職防止の対策として言われているのは──

▼ 入社前後のギャップの解消

▼ 経営理念や仕事の目的の浸透

▼ 社内コミュニケーションの活発化

▼ 労働環境・条件の改善や福利厚生の充実

▼ 人事評価制度の整備

▼ キャリアアップの可視化

▼ 多様な働き方の推進 などです。

いずれにしても、自社における《離職理由の分析》は重要です。

【住】離職理由を分析すると、自分の会社として取り組む方向性がみえますよね。

【平】会社にとって人材は貴重です。一方、雇ったからには働いてもらわないと困るのも事実です。経営側は、今の仕事が将来において何の役に立つかといった説明を丁寧にしていくことが必要だと思いますし、社員側は、給料をもらっているからには、プロ意識を持って仕事をして、能力を伸ばす努力も必要だと思います。

離職防止に「王道」はなかなか見つかりませんが、社員のモチベーションアップや、できるだけ社員の希望と仕事のミスマッチを減らす、キャリアパスを示すといった工夫が必要だと感じました。