財政運営の積極性を示すデータは、言うまでもなく「財政支出額」である。政府債務残高ではない。

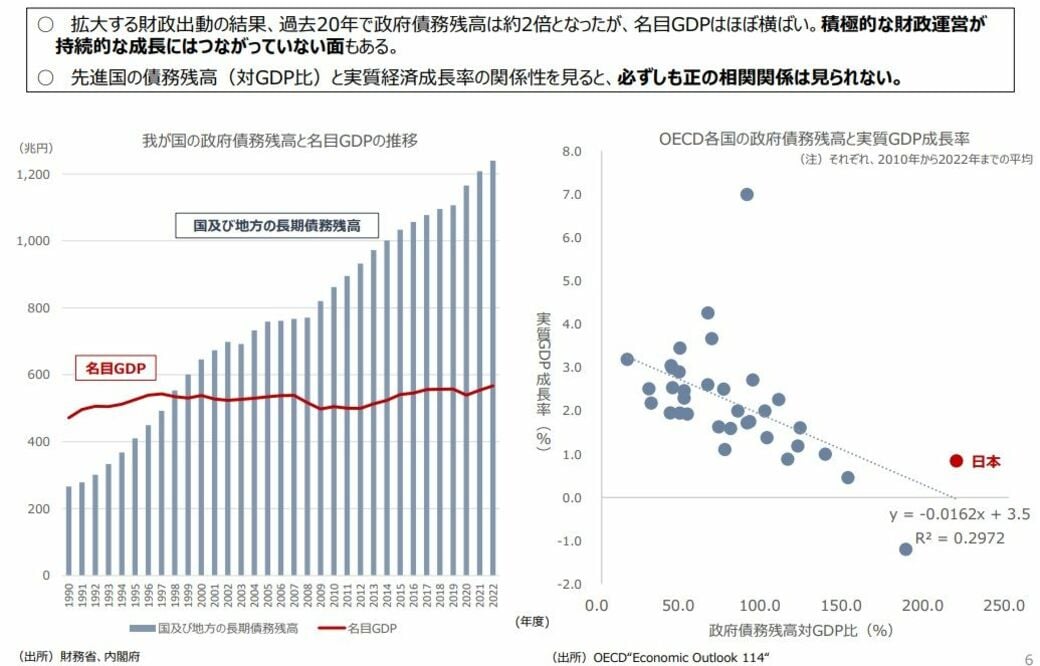

4月9日の財政制度等審議会財政制度分科会で配布された資料の一部(画像:財務省「成長、人口・地域等」から抜粋)

4月9日の財政制度等審議会財政制度分科会で配布された資料の一部(画像:財務省「成長、人口・地域等」から抜粋)

財務省が反論しようとしている積極財政論とは、財政支出の拡大を要求する議論であって、政府債務の増大を要求しているのではない。政策的な効果があるのは、あくまで財政支出であって、政府債務ではないからだ。

念のため確認しておくと、「財政支出の拡大」と「政府債務の増大」は、同じことではない。財政支出が拡大しても、税収が増えて財政が黒字化すれば、政府債務が減少することもあり得るからだ。

だから、例えば、不況による税収減で政府債務が増大しても、政府支出をいっさい拡大しなければ、それは「積極財政」とは言わない。これは、「積極財政」の定義の問題である。

したがって、政府債務の増大が成長につながっていないことを示したところで、積極財政論者への反論になるはずもないのである。

「政府債務」の規模は直接操作できない

そもそも、政府は、財政支出の規模を直接操作することはできるが、政府債務の規模は直接操作できない。なぜなら、財政赤字の規模は税収次第であり、税収はGDPに依存するが、GDPは政府が政策によってコントロールできない要因によって変動する。したがって、政府が政府債務の程度を直接操作することはできない。

ちなみに、政府は、税収も直接操作できない。「税収=GDP×税率」であるから、税収もGDPに依存する。政府が直接操作できるのは「税率」である。

基本的には、政府が直接操作できるものが政策手段となる。だから、財政運営は、政府債務ではなく、政府支出の規模や税率を操作するのだ。そんなことは、財務省自身が最もよくわかっているはずであろう。

したがって、「積極的な財政運営が持続的な成長にはつながっていない面もある」ことを示したければ、政府債務ではなく、政府支出と成長の関係について示すべきだったのである。

だが、財務省は、そうしなかった。なぜか? その理由は、後ほど明らかにする。

さらに驚くべきは、「先進国の債務残高(対GDP比)と実質経済成長率の関係性を見ると、必ずしも正の相関関係は見られない」という記述である。

信じがたいことに、財務省は、「債務残高」ではなく、「債務残高/GDP」と実質GDP成長率の相関関係を見ているのだ。

そんな相関関係を見ることに、いったい、何の意味があるというのか。

もはや言うもバカバカしいのだが、債務残高をGDPで割った値は、GDPが大きくなれば小さくなるに決まっているではないか。