最新記事

W杯北朝鮮労働者がロシアW杯会場で「強制労働」? 事実なら大会開催権はく奪も

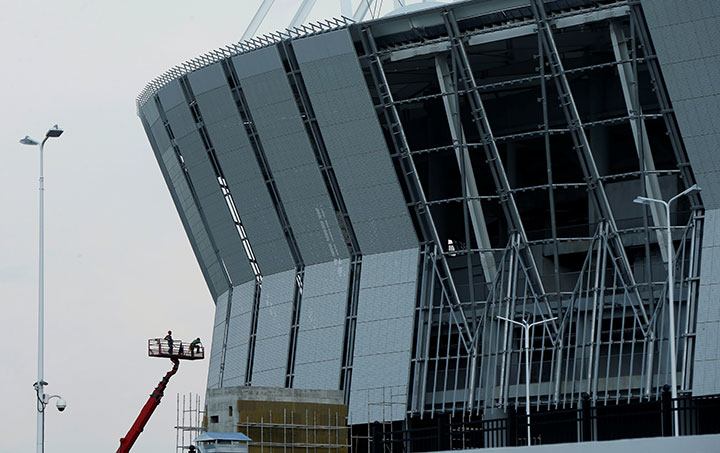

北朝鮮労働者の「強制労働」疑惑が浮上したロシアの建設現場(写真は建設が進むロシアの別のW杯会場) David Mdzinarishvili-REUTERS

<W杯ロシア大会のスタジアム建設現場などで、北朝鮮の労働者が「強制労働」させられているという疑惑が浮上。ロシア側は独立機関に調査を依頼する一方、疑惑を否定しているが>

2018年に開催されるワールドカップ・ロシア大会のスタジアム建設現場で、北朝鮮の労働者が「強制的」に働かされ、さらに不審な状況で死亡しているとして、対ロシア制裁に積極的なアメリカの上院議員8人が調査を要求している。ロシア側はこの疑惑を否定している。

疑惑について、ロシアの元スポーツ相でW杯ロシア大会組織委員会のビタリー・ムトコ会長は、大会準備に違法性がないことはFIFA(国際サッカー連盟)に証明できる、と語った。ロシア大会はロシア全国11の都市で来年開催されるため、現在12のスタジアムで全面改装や建設作業が進められている。

ロシアのイタルタス通信がこの問題について8月3日に取材したところ、ムトコは「FIFAは独立した監視団体に調査を依頼している」と話している。「法令違反はないのだから、この問題は終わりにするべきだ。(北朝鮮の強制労働者は)ロシア大会の関連施設では働いていない」

【参考記事】北朝鮮の「滅びのホテル」がいよいよオープン間近?

W杯開催に向けて準備が進むロシアで、北朝鮮労働者の使用問題は論争の的になってきた。ロシア政府の入国記録から、ロシアのメディアは2~3万人の北朝鮮出身者がロシアに居住していると推計している。

今年5月、モスクワの施設建設現場で働いていた2人の北朝鮮労働者が、滞在先で呼吸困難を起こして死亡した。この他、今年2月のノルウェーメディアの報道によると、サンクトペテルブルグのスタジアム建設現場で、少なくとも110人の北朝鮮労働者が劣悪な条件下で「強制的に」働かされていたという。

8月2日、対ロシア制裁に積極的な米上院外交委員会のロバート・メネンデス委員(民主党)ら8人が、共同文書をFIFAに送り、もしロシア政府が「北朝鮮労働者の強制労働」を受け入れていることが独立機関の調査で判明したら、大会開催権をはく奪するよう求めた。

【参考記事】北朝鮮2度目のICBM発射実験は、アメリカと日韓を分断するワナ

【お知らせ】ニューズウィーク日本版メルマガリニューアル!

ご登録(無料)はこちらから=>>