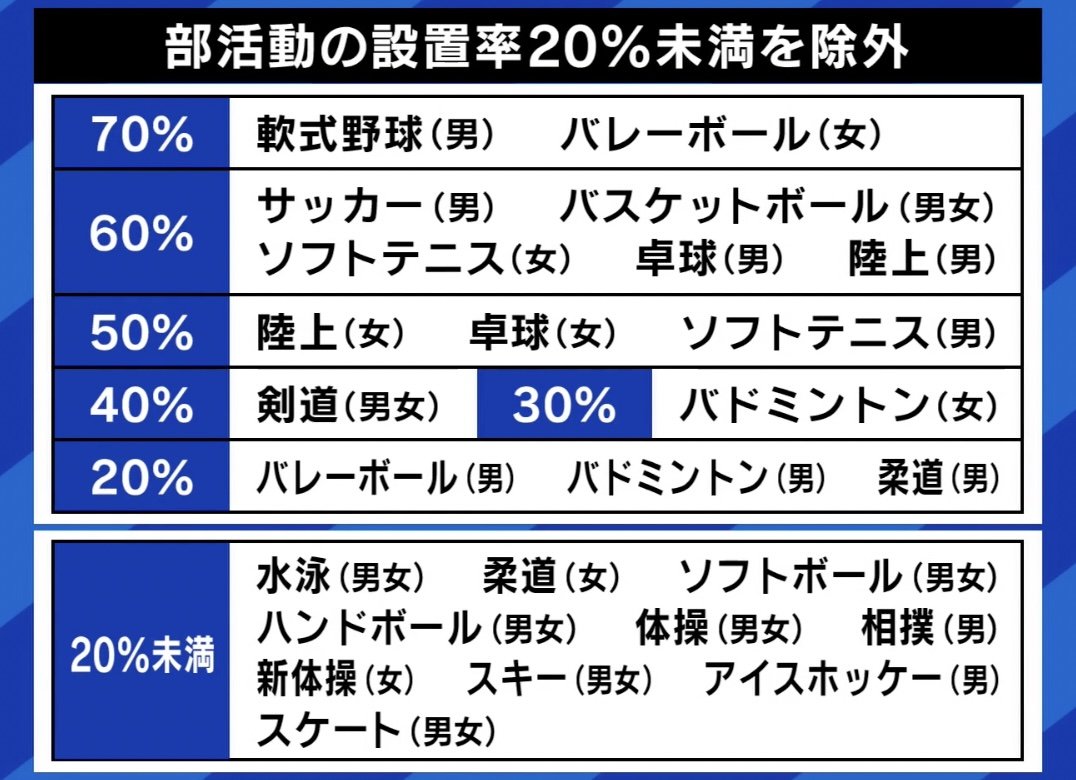

スポーツの部活動をめぐり、全国の中学校に衝撃が走っている。全日本中学校体育連盟(中体連)が、全国中学校体育大会(全中)で実施されている20競技のうち、9競技を取りやめると発表したのだ。対象となるのは、水泳、ハンドボール、体操、新体操、ソフトボール男子、相撲、スキー、スケート、アイスホッケーで、スキーは2030年度から、それ以外は2027年度から実施されなくなる。

【映像】寝る前も授業の準備 “忙しい”中学教師の一日(円グラフ)

中体連は「少子化の進行が深刻になり、中学生の数が減少し続けること、大会運営に多大な尽力をいただいている教員の負担軽減など、改革を進めなければ、全中大会を開催し続けていくことが難しい状況になっている」と説明。これに対し、日本水泳連盟が「全中は高校進学に当たってのキャリア形成において重要な機会」「慎重な検討が必要」との見解を示すなど、対象となる競技団体は戸惑いを見せている。

今年はオリンピックイヤーでマイナー競技にも脚光が当たる中、全国大会の取りやめは本当に正しい選択なのか。『ABEMA Prime』で子どものスポーツ環境について考えた。

■「競技から外されることは残念」

教育社会学者で名古屋大学大学院教授の内田良氏は、今回の決定を「大きな英断」と評価する。「ポジティブな意味で前進だ。教員の長時間労働の観点から言うと、文科省も教育委員会も、練習時間のガイドラインを出している。しかし、全国大会の下にブロック大会、地方大会、練習試合がある限り、なかなか練習時間が減らせない現状があった。また、引率や審判、駐車場の案内係など、公立校の先生を中心に頑張っている一方で、優勝するのは私立校だったりする。時代として、昔の仕組みでは合わないところが出ている」。

スポーツ大会開催にあたり教師が担う役割としては、駐車場整理、会場設営、整備、会場係、審判、経理などがある。審判には講習・ライセンスが必要な競技もあり、自腹で講習を受ける教師もいる。また、授業の合間を縫って審判をすることも。扱いも公務ではなくボランティアの場合があり、協会から少額の日当(2000円程度)が出るケースもある。

日本ハンドボール協会の清水茂樹事務局長は、全中大会の縮小を「残念」と感じているが、「競技から外されることは残念だが、中学教師に負担がかかっていることも重々わかっている。改善しなければとの問題意識は持っていた。学校から地域への移行など、スポーツ庁の方針を見ると、いずれこうなるだろうと予想していた」と理解を示す。

清水氏によると、ハンドボールは「学校が主戦場」。競技人口9万人のうち、半分が中高生であり、中学が中核を担っている。その一方で、競技に触れる人は多いものの、部活動の設置率は7%にすぎない現状もある。

学校で普及している背景には、文科省が定めた学習指導要領があるという。「『ゴール型』『ネット型』『ベースボール型』の競技をやるよう指導していて、そのうちの『ゴール型』にハンドボールは含まれる。投げる、飛ぶ、走るの3要素があるため推奨されていた時代があり、教えられる先生も多かった。やりやすい環境が学校にあり、それに甘えていた部分はある」。

取りやめが示された中、「競技人口が少ない競技こそ全国大会をするべき」との考えだ。今回、全中からの除外が決まったのは、部活動の設置率20%未満の競技。「水泳や体操、新体操はできる環境があるが、ハンドボールは日本ではマイナーだ。ハンドボールは学校にインフラがあり、大きな資金投入が必要な競技でもない。切磋琢磨する夢の舞台が、突然なくなるのはショックなことだ。全中に代わる舞台を用意したい」とした。

■子ども×スポーツ機会、どう確保?

内田氏は「トップアスリートを目指す競技型のスポーツと、入口として楽しむ教育型のスポーツを分けて考えなくてはいけない」と指摘する。「ピラミッドの頂点に『全国大会のチャンピオン』がいて、皆がそこに巻き込まれていく。教員の長時間労働で部活動が回らない時代には、すみ分けが重要だ」。

そこには大学教員としての実感もあるそうで、「高校でみんな部活動を辞めて、大学になると部活どころか、サークルにも入らないことが多い。20代、30代になっても、高齢者と一緒でも活動できる生涯スポーツが普及すれば、競技人口の増加も考えられる。あらゆる立場の人が楽しめる活動を模索して、『部活動のあり方』を根本から考え直すべきだ」との見方を示す。

清水氏は「世界標準を目指して、競技力を上げることは絶対に必要。ただ、それだけだと競技の発展はない」と持論を語る。「競技人口のほとんどは、全国大会に関係ない。『なぜ、その人たちもやっているのか』を深掘りしなければならない。1回戦でも保護者は、おそろいのTシャツや横断幕を持って、コートを囲んで夢中になる。オリンピックで金メダルを取ることだけでなく、競技を日本に根付かせるために活動している人のほうが多い」。

一方、中学生でも「日本代表に入りたい」と目標を持つケースは少なくないと説明。「高校でバスケットボールからハンドボールに転向して、競技歴4年でオリンピックへ行き、今はフランスのリーグでプレーしている選手もいる。他のスポーツに適合しなくても、体力に自信がある人が駆け上がって代表に近づける。“競技転向型”のスポーツとして、ハンドボールには夢がある」と述べた。

学校スポーツを考える上では、「子ども目線」も重要だと内田氏は説く。「土日の部活動の地域移行について、子どもたちにアンケートをとると、『マイナースポーツに参加したい』との声が多かった。勝ち上がる競技ではなく、土日は別のことで楽しみたいとの思いがある。マイナースポーツにとって未来が開ける可能性もあり、ゼロベースで部活動を考える必要があるだろう」。(『ABEMA Prime』より)