著名人を騙る詐欺広告に続いて、「著名企業を騙る詐欺広告」が次々と登場している。実際に商品を購入してしまうなど被害も出ている中、プラットフォーマーはどう対応するのか?

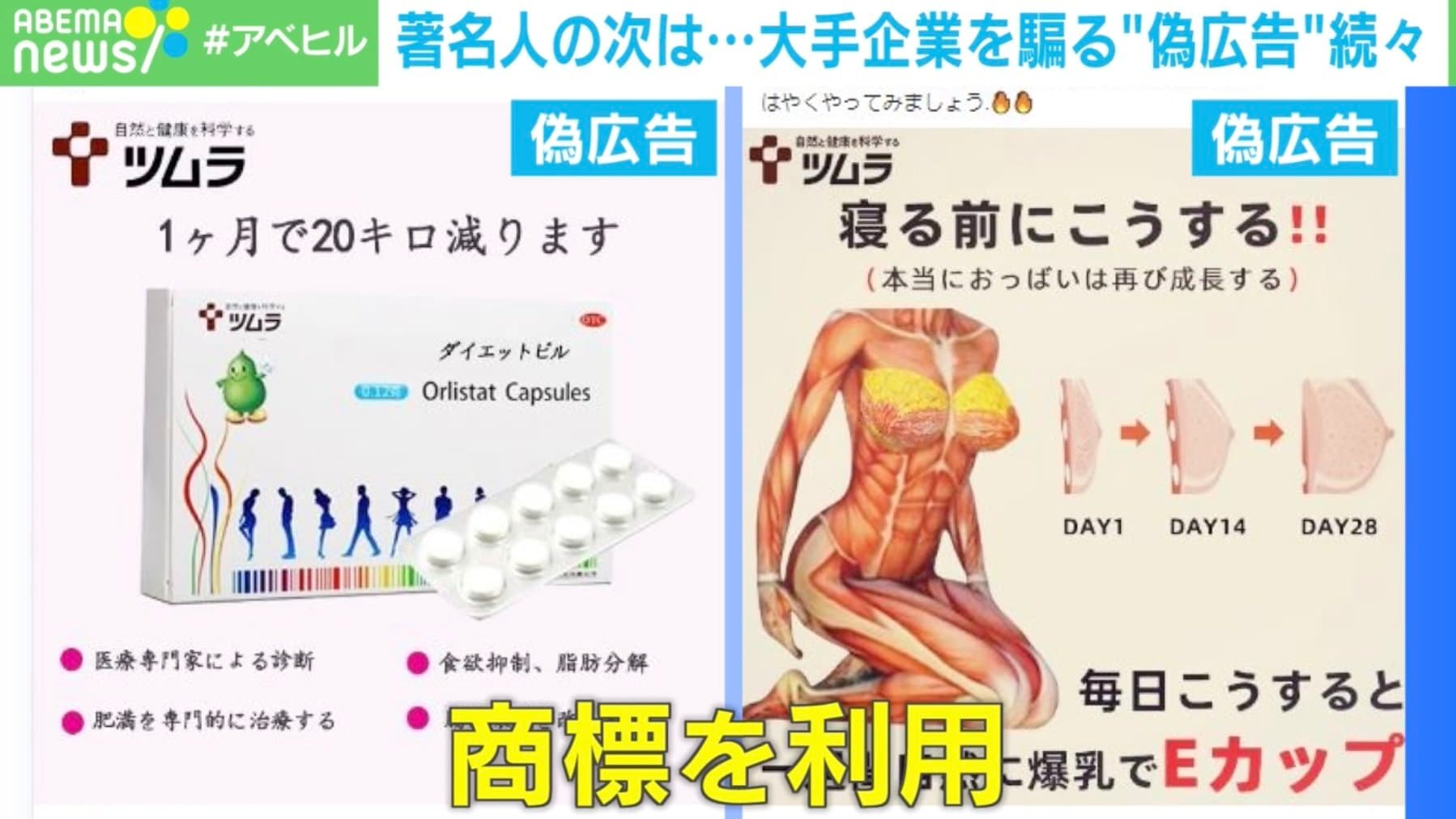

【映像】「1ヶ月で20キロ減」「一週間自然に爆乳でEカップ」…怪しすぎる偽広告

FacebookやInstagramなどのSNSに流れている広告。ツムラや象印、オムロンのロゴが大々的に入り、自社製品を紹介しているかのように見える。

しかし、これらはどれも企業とはまったく関係のない、偽の広告だという。

「1カ月で20キロ減る」とダイエット効果を謳ったピルや、豊胸効果があると謳う薬の広告について、商標を利用されたツムラは…

「全て偽広告で、当社の商品とは全く関係ない」(ツムラ広報グループ 瀬戸純さん)

偽広告をクリックするとLINEの友達登録に誘導されたり、商品購入を促される。5月中旬までに430件以上の相談があり、中には騙されて購入してしまった人も…

「偽広告に関連して商品を購入してしまったお客様は14名。当社の製品でないものが数個送られてくるということで、金額的には3万5000円から7万円だと報告を受けている」(ツムラ 法務・コンプライアンス部 大島稔洋課長)

健康被害が発生したという報告は今のところないという。

また、象印でも実際に購入してしまった被害者から問い合わせがきているという。

「弊社ではフライパンを扱っていないので、偽物の広告で間違いない」(象印 広報担当者)

プラットフォーマーに削除依頼を行い、ピーク時よりは件数は減ったものの、いまだに複数の偽広告が出回っている。

しかし、このまま放置しておくと重大な危険性のある偽広告も…

オムロンの商標を使った広告で紹介されていたスマートウォッチは血糖値が測れると謳われているが、日本糖尿病協会はこうしたスマートウォッチの中で医療機器として承認されたものはなく、使わないよう強く注意喚起している。

つまり、測定された血糖値は正確ではない、もしくは全くのデタラメである可能性があるのだ。

「最悪の場合はお客様の生命を脅かす可能性があるので、会社としては非常に深刻に受け止めている。やはりお客様に(偽の)商品が届かないようにする必要があると考えている」(オムロン 法務グループ 北口圭介さん)

しかし、偽広告の出稿主には連絡がつかず、購入してしまった人からの相談がこれまでに200件ほど寄せられているという。

実際にどのような商品が届くのか。届いた商品の見た目はスマートウォッチのようだが、オムロンのロゴはない。

「商品にロゴがついていないことによって、税関の差し止めを回避するねらいがあるようだ。もし商品にオムロンのロゴがついていたら税関で差し止められるため(商品へのオムロンのロゴの記載)をやらない。一方でウェブサイト(の広告)にだけオムロンの商標を載せるということで、かなり巧みに輸入できるようにしているようだ」(オムロン 法務グループ 北口圭介さん)

3社とも当該の商品とは何ら関係がないとしていて、プラットフォーマーに偽広告の削除要請をしたうえで、公式HPやSNSで偽広告への注意喚起を行っている。

偽広告の出稿主については、何らかの罪に問えるのか? SNS広告の問題などに詳しい、板倉陽一郎弁護士に話を聞いた。

「出稿主はめちゃめちゃ違法だ。勝手に登録商標のロゴを使えば商標法違反、商標登録されていないものでも著作権法違反になることもある。名誉毀損・侮辱など明確に刑事罰であり、疑いようもなく違法だらけだ」

出稿主は国外の企業が多く、法的措置が取りづらいケースもある。

では、この件に関してプラットフォーマー側の責任を問うことはできるのか?

「それ(詐欺広告)が出ていることを認識した上で放置していれば、刑事的にもほう助、共同正犯になる。同じように民事でも認識して放置したということになれば、損害賠償を請求されたり差し止められる」(板倉弁護士)

プラットフォーマー側も罪に問われる可能性があるという。

「(プラットフォーマーは広告の出稿主から)お金もらっている。(プラットフォーマーがその広告を)『問題ない』としているため、ほう助や共同正犯は十分成立する」(板倉弁護士)

プラットフォーマーの対応には、企業側ももどかしさを感じている。

「プラットフォーマーは出稿された広告によって収入を得ているため『プラットフォームを提供しているだけ』という理論ではなく、広告の出稿を受けるにあたって責任を負っていただきたい」(ツムラ 法務・コンプライアンス部 飛田龍人課長)

偽広告が掲載されたフェイスブックなどの運営元であるメタ社に問い合わせると…

「詐欺広告への対策には大規模な投資を行っている」とした上で、「分析の強化、検出技術の向上、広告の削除およびアカウント停止に重点を置いて取り組んでいる」と回答があった。

また、「広告だけでなくリンク先も審査している」としているが、以前から削除要請を行っているにもかかわらず、3社の偽広告は23日時点でも確認されている。

「(詐欺広告かのチェックを)やっていないのだ。慣れている人であれば一瞬見れば本物か偽物か分かる。『何億件もあるから』などと言っているが偽物か判定するのに1秒もかからない。サボっているだけ、コストをかけたくないだけ」(板倉弁護士)

プラットフォーマーに偽広告を削除させるためには、刑事告訴も考えられると板倉弁護士は言う。

「捜査が始まること自体で(プラットフォーマー側の)コストが上がるため『それだったらちゃんと対応したほうがいいかな』となるかもしれない。(偽広告は)一瞬見ればわかる。できないのであれば能力が足りないわけで、そんな商売をしちゃいけない」

偽広告に対するメタ社の対応について日本大学危機管理学部教授/東京工業大学特任教授の西田亮介氏は「一見、様々な対策をとっているようだが、もっぱらグローバルな対応を英語中心に説明しているに過ぎず、日本社会に対する説明としてはまったく不十分だ」と指摘した。

「被害に遭っている日本人の多くは基本的に日本語で書かれたサービスで情報を得ているため、世界の情報、特に英語圏の対策などをいくら英語で発信したところで、日本国内で日本語圏でどのような対策をしてるのかに関しては極めて不透明なままだ。総務省などのヒアリングにも十分に答えていない。対照的に日本企業のなかに『どのような対策をとり、どの程度削除が進んでいるのか』を情報公開しているIT企業がある。これは日本車メーカーだけが、コストをかけて仕様やブレーキの性能を公開して、海外メーカーはそのコストを払っていないのと同じだ。こうした情報公開を求めるような規制は世界的に強まっているが、今後、日本でも強まっていくのではないか」

(『ABEMAヒルズ』より)