少子高齢化が止まらない日本。「2040年には働き手が1100万人も不足する」という予測もある。一体、どのような影響が出るのか? 対策はできるのか?

【映像】ゴミも捨てられない? 最悪の2040年の姿

今年発売された『「働き手不足1100万人」の衝撃』(プレジデント社)。この書籍では、日本では16年後に1100万人分の労働力不足に陥ると分析している。

著者のリクルートワークス研究所主任研究員 古屋星斗氏は「高齢人口の増加に起因する構造的な働き手不足がある。人口が減ると需要も減ると思われがちだが、高齢者が増えると対人サービスの需要・消費量が高まるのだ」と指摘する。

出生率が低く労働力の供給が低下する一方で、高齢者の増加により医療や介護などの対人サービスの需要が増加し、働き手不足が加速。エッセンシャルワーカーのなり手が足りなくなり、救急車が来ない、道路の舗装ができないなど、生活サービスの水準が維持できなくなるという。

さらに古屋氏は「AIやIoT、DX、ロボットなどの導入スピードがまだまだ間に合っていない。生成AIや汎用AIを本格的に実装し、人手の余力を作らないといけない。さもないと、この社会の働き手全員がエッセンシャルサービスに従事ししなければゴミすら捨てられないようになる」と警鐘を鳴らす。

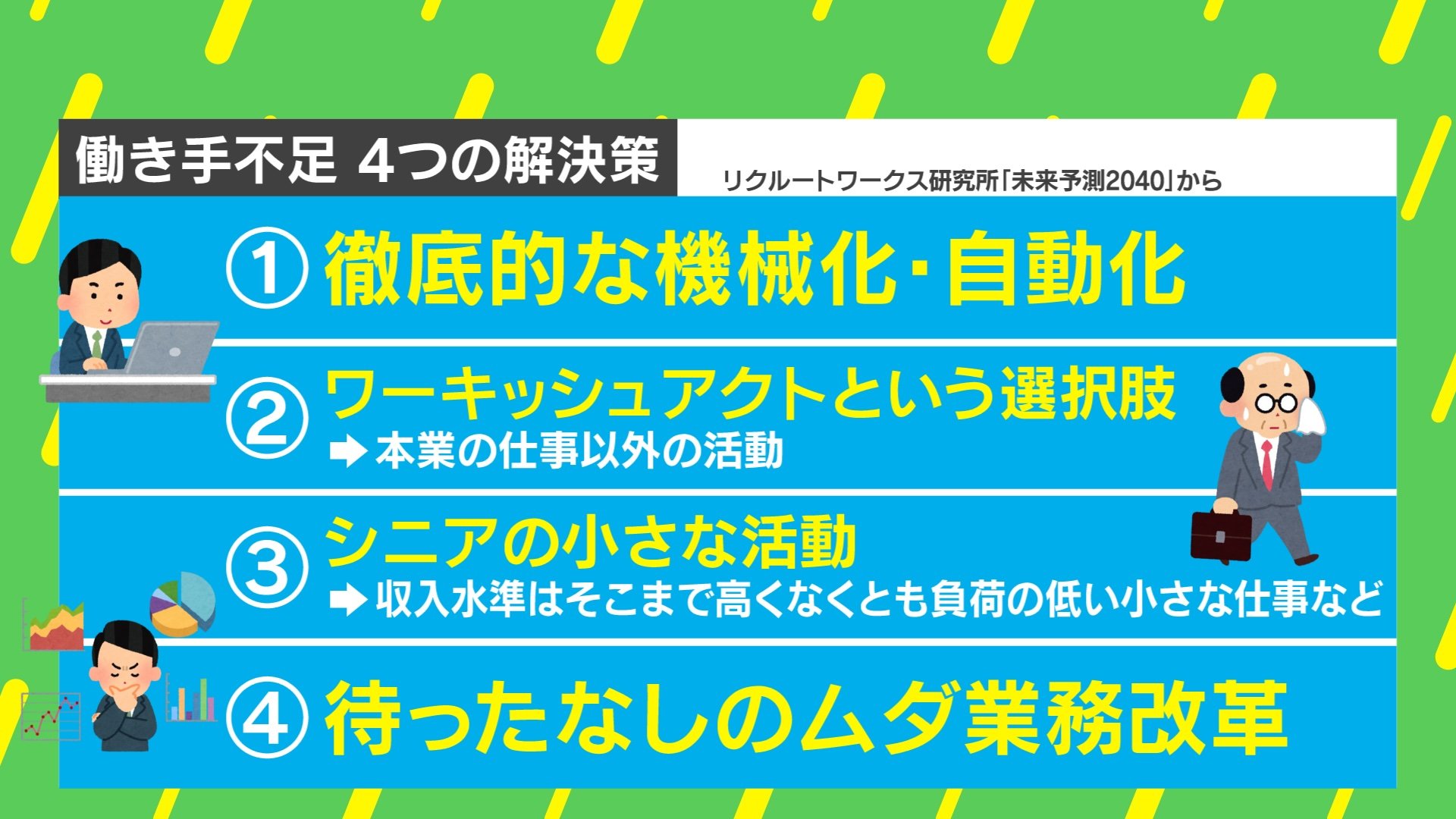

近年、AIやロボットで労働力の補填を行っているが、まだまだ足りない。そんな中、古屋氏は「今できる解決策」を提示する。

「シニアの方が週に5時間とか週に2日3時間ずつ働くような“小さな仕事”が実はたくさんある。シニアの方が増えていく中で、こうした小さな仕事は社会全体に大きなインパクトを与える」

高齢者の働き手が重要であるとして、児童の登下校の見守り、自転車の駐輪場の整備、マンションの管理人など、古屋氏は高齢者が年金を受給しながら体力的に無理なく働ける仕事を挙げる。

さらに古屋氏は「一番大事なのは、いかにAIやロボットの最先端技術を生活維持サービスに導入するかだ」と強調。

機械化や自動化を徹底し、AIやロボットが働く世界をもっと受け入れることが重要だという。他には、ランニングをしながら町の防犯パトロールや美化活動を行うなど、本業の労働・仕事以外の活動で結果として誰かの手助けになる「ワーキッシュアクト」の活用、システムの改善や業務の見直しを行う企業の無駄の改善を提案している。

最後に古屋氏は「大きな社会課題であるため、いろいろな力を結集して取り組む必要がある」と述べた。

人手不足の影響について経済アナリストの森永康平氏は「働き手が不足すると聞くと『会社の問題』と考えがちだが、日本社会全体の問題だ。そして『これから先、人手不足になる』というよりも、すでに人手は不足しており、例えば現状において、土木系の技術職がいない市町村が25%もあると言われており、そんなエリアでは仮に予算がついても耐用年数を過ぎた橋やトンネルを直せる人がいないのだ」と指摘した。

さらに森永氏は人手不足の解決策として「スポットでできるシニアの活動の促進」と「AI・ロボットの活用」を挙げた上で、「日本は自身の力では変われないものの、『外圧』によって変われる国なので、『人手が足りなくなってまずいよ』という外圧によって一気にガラッと変わることに期待している」と希望を述べた。

(『ABEMAヒルズ』より)