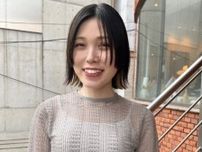

Text by 今川彩香

7月7日に投開票される東京都知事選挙。今回に限らず、行政のトップや議員を選ぶ「選挙」は政治の根の部分であり、芸術文化においても切り離せない関係にある。

長年舞台芸術の現場に身を置く橋本裕介は、アメリカ・ニューヨークで資金調達について調査をした。そのリサーチをもとに昨年、著書『芸術を誰が支えるのか―アメリカ文化政策の生態系』を刊行。アメリカ文化政策についての論考をはじめ、資金提供、または調達する人々へのインタビューなどが収録され、それらを通じて日本の文化政策への提言につなげている。

著書のタイトル通り、芸術を誰が支えるのか? 資金面において、それが政治や社会であるとするなら、理由は? 橋本へのインタビューを通じて、文化政策の課題や芸術支援の重要性について考える。

ー橋本さんが2021から22年にかけてニューヨークに滞在し、アメリカの舞台芸術、とりわけファンドレイジング(資金調達)のシステムについて行なった調査をもとにした『芸術を誰が支えるのか―アメリカ文化政策の生態系』を拝読しました。日本の文化政策への提言として、資金提供側と資金調達側を仲介する「中間支援組織」の重要性を指摘されていましたね。著書の刊行は2023年3月でしたが、それから変化はあったでしょうか。

橋本裕介(以下、橋本):実態として、中間支援的な役割を担う地域のアーツカウンシル(※)は増え、活動は活発になっている気がしています。最近でも、今年3月に行なわれた日本文化政策学会の年次研究大会の枠組みの中で、全国の地域アーツカウンシル関係者が集ったシンポジウムがありました。全国的に少しずつ地域のアーツカウンシルが増え、各地の関係者たちが集って議論を始めている。中央集権とは違うかたちで文化政策を語っていく動きが生まれつつあることに、期待をしています。

『芸術を誰が支えるのかーアメリカ文化政策の生態系』 編著:橋本裕介、発行:京都芸術大学 舞台芸術研究センター

ーそういった動きが、どうして重要なのでしょうか。

橋本:文化庁の補助金の大きな流れとして、1996年ごろから、個別のアーティストや団体に直接、助成金を提供する動きが活発になります。それが2012年に劇場法という法律ができる前後から、劇場にお金を流すという流れに変わっていきました。それ以降、東京オリンピック機運醸成のために文化的なイベントをやっていくぞ、ということが言われはじめたころから、文化庁が直接自治体にお金を流すスキームが増え、この手の補助金の予算が爆上がりしていました。

そのお金がどういうふうに使われているのか気になって、助成金を獲得している自治体に、契約書や領収書の情報公開請求やインタビューなどの方法で、2020年から2021年にかけて調査をしました(※)。黒塗りも多かったですが……。従来から粛々と文化的な催しや活動をしている自治体にはあまり見られない傾向でしたが、助成金が出てから立ち上がったような新しいイベントには、芸術に直接関連のない企業、しかも本拠地が東京ーー例えば広告代理店や旅行会社といったようなーーに一括委託する傾向が多いことがわかった。アートと直接の関係がない企業が、まるっと補助金を受けて、小さいお金を現場及び地域に配分しているという構図が見えてきました。

ー助成金の配分の仕方に疑問が残ったということでしょうか。

橋本:そうですね。せっかく文化庁が予算を増やして、各地の文化にたくさんお金を使って支援するぞ! としたのに、アートと直接の関係がない業者にお金がたくさん流れてしまっていた。それはどういう流れなのかと考えたとき、あらゆる公共的なセクターを民営化してお金儲けに結びつけようとしているいまの政府の政策と軌を一にしているのかな、と思ったわけです。例えば、図書館や公園運営の受託業者を営利企業にして、収益を上げることを期待するといった動きもありますね。

橋本裕介(はしもと ゆうすけ)

1976年福岡生まれ。京都大学在学中の1997年より演劇活動を開始、2003年橋本制作事務所を設立後、京都芸術センター事業「演劇計画」など、現代演劇、コンテンポラリーダンスの企画・制作を手がける。2010年より京都国際舞台芸術祭を企画、2019年までプログラムディレクター。2013年から2019年まで舞台芸術制作者オープンネットワーク理事長。2014年から2022年までロームシアター京都所属。2022年9月よりベルリン芸術祭ドラマトゥルク及び舞台芸術部門プログラムディレクター。文化庁「新進芸術家海外研修制度」にて、2021年3月〜2022年3月ニューヨークに滞在。

ーそれは芸術文化方面においては、必ずしもいいことではないように感じます。

橋本:いいことではないですね。芸術文化ーー特に舞台の傾向で言えば、ノンプロフィット(非営利)とプロフィット(営利)の境目がどんどん曖昧になっていると感じます。その考え方を整理しないままになっていることが、日本の大きな課題だと思います。

もっとも、アメリカにブロードウェイがあるように、営利的な演劇があってもいい。でもその一方で、非営利の舞台芸術もきちんと世の中にあるべきです。例えば、図書館にベストセラーしか置いていないような世界を想像してみる。そんなものは考えられませんよね。

ー芸術文化において営利と非営利が共存できるように、現状の制度の検証が必要ということでしょうか。

橋本:そう思いますね。いまの文化庁の制度では、例えばすでに大きな利益を上げているような大企業にもお金が流れるような仕組みになっています。助成金を事業やプロジェクトごとに配分しているので、「この事業は儲かってるけど、この事業は儲かってません」と言えば対象になり得るわけです。その流れが加速したのは、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響が大きいと考えます。

ウイルスは、営利だろう非営利だろうが関係なく人が集まることを阻止したわけですから。そういう意味でたしかに営利・非営利関係なく経済的なダメージがありましたが、文化庁がサポートするのはあくまで公共政策として行なう文化振興を担う非営利に絞るべきだったんじゃないかなと僕は考えています。営利の方は、経産省などが産業支援としてサポートするべきだったと思います。そして今の問題は、文化庁が営利企業に開いた門戸を、パンデミックが収まってからも閉じることができていないということです。もともと営利と非営利の「差」を突き詰めて考えていなかったことが、その端緒にあるのではないかと考えています。

ニューヨークのメトロポリタン歌劇場(撮影:橋本裕介)

ー著書のなかで、日本の文化政策について、データに基づいた検証が足りないのでは、というご指摘もされていましたね。

橋本:さきほど情報公開請求などの方法で調査を行なったことを挙げましたが、そういったデータをもとにした議論が本当に少ないと感じています。アメリカでは、例えば助成した総額、それは何の分野に何%ずつなのか、それによって行なわれた文化的なイベントの件数、その参加者数ーーといった詳細について、お金を出す側の人たちが図や表なども活用して、見た目にもわかりやすくレポートを出していました。それが助成金の原資であり、ステークホルダーである市民への説明責任なのです。

文化庁(及び芸術文化振興基金)自身は内部資料として持っているかもしれませんけど、採択時の報道資料以外、結果についてのレポートは基本公開していません。昨年に比べて、イベントの数や参加者が、増えたのか、減ったのか、社会的影響はあったのか。それらを知ることなしに、お金がうまく使えたかどうかなんて一体何を根拠に判断するんだ、ということになります。

文化芸術の業界に直接携わっていない一般の人からすれば、自分たちの税金はいったい何に使われているんだ、という疑問を持つのは当然です。成果や実績検証の公表は文化政策をPRするいい機会だと思うのですが……。地域のアーツカウンシルの人々はそういうことをやろうとしていますね。

ー芸術文化に携わっている業界人と、直接携わっていない一般市民の認識にもギャップがあるということについては『あいちトリエンナーレ2019』問題(※)で痛感されたとおっしゃっていました。成果などの情報が公開されていないということは、そういったギャップに作用しているのでしょうか。

橋本:この業界で20年以上仕事をしていて思うことは、東京一極集中ーーつまり中央集権的なあり方が、われわれの精神の深いところに結びついているということ。東京の、主要な文化機関の偉い人たちは、政治家や官僚から来年はどういう方針でお金が配られるのかを聞き出そうとするわけですよね。さらに地方の文化関係従事者たちは、その東京の偉い人たちを通じて文化庁の動向をうかがう、という図式がある。そうやって回ってきた情報をもとに、現場は「じゃあ来年はこういう風にプロジェクトを描いたらお金たくさんもらえるかな」と考えるわけです。

それでは主体性がないですよね。「施し」を待っているだけの姿勢では、それこそいざというときに味方になってくれる人は少ないと思います。なぜ社会が文化を支えるべきであるか、そのためになぜお金が必要なのか、そういったことを行政だけでなく、社会に発信していかなくてはならないと考えています。

ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック(BAM)の建物に面した交差点にある電光掲示板。これから上演する作品の紹介画像に続いてエッセンシャル・ワーカーへの感謝のメッセージが投影されている。(撮影:橋本裕介)

ー芸術文化に関わっている人自身も発信をしていかなくてはならない、ということですよね。橋本さんはいまベルリンに滞在されていますが、日本と比較したときに感じることはありますか。

橋本:フランスやドイツでは、私と同じように組織で仕事をしていたり、あるいはフリーランスの人たちも含めて、一人の文化芸術産業の従事者としてデモをしますね。

それは直接、〇〇に投票しろ、もしくは投票するな、という主張もありますが、それだけでなく、自分たちが当事者として例えば「文化予算を減らすべきではない」と訴えるんです。その根拠として、「どんな社会であるべきか」について発言しながら、その文化及び文化支援の必要性を訴えています。そういった主張をデモや公開討論、あるいは意見表明によって文化関係者が行ない、それがメディアを通じて人々に伝わっていきます。

ーそれは例えば、選挙の期間だけではなく、ということですよね。

橋本:そうですね。選挙期間はさらに盛り上がるのだと思います。つい最近は、国民議会(下院)選挙を控えているフランスで文化関係者による大きなデモがありました(※)。極右と呼ばれる政党が台頭していて、このままでは右派の議席が増える。すでにそうした政党の政治家が、文化になんかお金を出さなくてもいいだろうということを躊躇なく公言してるわけですよ。

その流れを変えるべきだというデモをする。文化従事者の人たちは、文化的に豊かでもっとバランスが取れている社会がいいと、あるいは多様性のある社会の重要さを訴えるんです。そのデモを知った一般の人々の投票行動がどうなるかはわかりませんが、少なくともニュースを通してその状況を知ることになる。日本の文化芸術に携わっている人々も、そういう発信をしていかなければ、「自分の活動さえよければいいんでしょ、趣味の延長でしょ」と思われても仕方がないわけです。

芸術を深く愛している人たちだけに届く言葉だけでは足りないと思うんです。社会に議論を起こすためにも、あえてそうではないところにまで届くようなかたちで発信する必要があると考えています。

休日に自転車を電車に乗せてポツダムへ行きました。ドイツの電車・地下鉄では、2ユーロ程度払えば自転車を乗せられます。こうして自動車がなくても遠出をして、別の街あるいは自然の近くへ行くことができ、その場所でサイクリングをすることができます。お金がなくても充実したレジャーを体験できることが、ドイツ人にとって必要不可欠なのです。(写真説明と撮影:橋本裕介)

ー橋本さんがアメリカへ、特に資金調達について調査に行こうと思ったのはどうしてだったのでしょうか。

橋本:私は京都で、大学時代からずっと舞台に関わる活動をしてきました。就職活動もせずに学生時代からの延長で手探りで仕事をしてきたんです。なかでも『KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)』を立ち上げてから10年続けたのは、自分にとっては集大成のようなものだった。それをひとつの区切りとして、落ち着いて吸収したいと考えていました。海外のアーティストや舞台関係者、劇場やフェスティバルを運営している人たちと出会い、会話をしているなかで、勉強が足りないと思ったわけですね。

それとずっと、この業界ではない身近な人からは、自分の仕事が「ちょっとした趣味」のようにしか思われていないことに、ある種のフラストレーションがあった。有史以来どころか、歴史が始まる前から、人間はいつの間にか歌っていたし、踊っていたし、演じていた。つまり、それらは社会的な動物である人間にとって必然的に生まれたコミュニケーションの手段の一部なのです。単に助成金がもらえるか・もらえないかの話だけではなく、世の中にとって欠かすことのできない要素でもあるにもかかわらず、そのことをきちんと伝えることができていないと、ずっと問題意識があったんです。そこにあいちトリエンナーレ2019「表現の不自由展・その後」の事件があり、芸術活動に対する公的支援の是非が議論に上りました。すでにこの手の大きな議論が90年代に行われていたアメリカに関心を持ち、ニューヨークを拠点に舞台芸術の資金調達をテーマにリサーチへ行くことにしたわけです。

ーそもそも、橋本さんが演劇に足を踏み入れたきっかけは。

橋本:天児牛大さんが主宰していた舞踏グループ、山海塾(※)との出会いがきっかけでした。当時、高校を卒業して浪人をしていたとき。予備校に行きながら、ふとしたきっかけで、はじめは美術館へ行き、次に映画館に行き、マイナーな芸術に少しずつ惹かれていったんですね。

インターネットがなかったので、チケットぴあのカウンターに行って、チケットを物色していたとき、その山海塾の『卵熱』という演目のポスターにインパクトを受け、暗黒舞踏はもちろんコンテンポラリーダンスという言葉すら知らないのに、チケットを衝動買いした19歳の僕は舞台を見に行ったわけです。そして観た舞台に「こんな表現が世の中にあるんだ」と衝撃を受け、劇場のロビーでパンフレットを買ったんですね。特に印象的だったのが、山海塾の年表でした。公演地をその年ごとに列挙していたので、そのページの文字列が直角三角形になっているビジュアルに私は目を奪われ、活躍の場が増えていることが一目でわかりました。

誰も知らない表現を世に問うて、どんどん広がって、評価されているっていうことですよね。自分たち独自の表現によって世界を広げているということに感動しました。なぜなら当時僕は受験生で、予備校開催の全国ナントカ模試みたいなものを受けて、すでに定まった評価の軸のなかで自分が何位にいるのかということを意識して生きていた。しかし現代の芸術表現というものは、自分が価値の尺度を創造して、それを人々に認めてもらうことができる。その可能性に、とても励まされたんです。

職場(Berliner Festspiele)が所有するHaus der Berliner Festspieleの外観。オフィスもこの劇場の中にあります。1963年に設計され、2022年夏に大規模改修を終えました。(写真説明と撮影:橋本裕介)

ー社会が芸術文化を支える必要があるのは、橋本さんはなぜだと考えていますか。

橋本:一つ答えるとしたら、それが社会のある種のリスクヘッジになるからではないかなと。つまりたとえるならば、劇場や美術館は図書館みたいなものだと思うんです。図書館は、本が好きで毎日通いたい人たちだけのために設計されたのではなく、あるとき何かを知りたいと思ったり、何かを調べたいと思ったり、あるいはフィクションに描かれる現実とは違う想像の世界に触れてみたいと思ったりーーいろんな可能性と必要性があって、それはいつ、どこで、どのようなタイミングで「したい」と思うのかはわからないわけですよね。

いつ、どこで、それが必要かがわからないということは、本質的には需要と供給に基づいたビジネスの世界では設計できないっていうことだと思います。需要と供給のモデルを突き詰めれば、特に舞台芸術は高額のチケットで提供せざるを得なくなります。それでは、つねにお金に余裕があるような人たちにしか触れられないことになってしまうでしょう。社会のリスクヘッジのために、常には人が入っていなくても、誰かが本当に必要としたタイミングで本に向かえるように、公共的なものとして図書館は整備されています。劇場や美術館もまた、公共的な存在としていつでも誰にでも開かれているべきです。

人間はずっと歌ってるわけでも、踊ってるわけでも、演じているわけではない。でも、人生のどこかのタイミングで必要とするときが必ず来る。必ずしもそれはファンの人だけではなくて、すべての人がそうだと、僕は思っています。

橋本裕介がプログラム・ディレクターを務める「Performing Arts Season」の第一回目(2023年10月〜2024年3月)、10月の演目を紹介するポスター。(撮影:橋本裕介)