若者の3割は去っていく

これが人手不足ということなのだろう。就職に苦労した氷河期世代が聞けば、激怒しそうなニュースが4月から相次いで報じられている。

「『きのう退職届出してきた』入社したばかりの新入社員がなぜ?」(4月17日 NHK NEWS WEB)

「配属ガチャ、初日に退職...超売り手市場の新入社員の現状 入社先に何を求める?」(4月24日 テレ朝News)

いずれも退職代行サービスに焦点をあてて、最近の若者の仕事観などを伝える内容だ。

いくら個人の自由とはいえ、初日に「見切る」という行為はあまり共感を集めるものではないだろう。「自分に合わない」ことを事前に察知できない人が、すぐに「自分に合う」会社に出会えるのか、という素朴な疑問も浮上する。

こうした「すぐ辞める」という話を聞いて、「スマホ世代は我慢が利かない」とか「Z世代は訳が分からん」などと考えるのは早計だろう。

上のNHKニュースでも紹介しているように、実は新入社員の離職率はこの10年で大して変わっていない。大学新卒者で3年以内に辞めるのが3割程度という状況が続いている。

それどころか昭和63年でも29.3%、平成7年以降は基本的に30%超なので、まさに今、各企業で部長や管理職を任され、「今どきの新入社員は……」と嘆いている世代であっても、冷静に離職率を見た場合、大差ないのである(「新規学卒就職者の離職状況」厚生労働省調べ)。

かつてあった「地獄の研修」

もちろん、離職の理由は時代によってかなり変化しているだろう。ハラスメントに厳しくなり、働き方改革が進められ、なおかつ「クチコミ」があっという間に拡散される現代においては、「ここまでひどい職場だとは思わなかった」という理由は減っているとみられる。昭和の時代には、「地獄のしごき」的な研修を強いる企業も珍しくなかったが、いまどきそんなことをしたらどういう目に遭うのかは、普通の企業ならば分かっているだろう。

ちなみにこの種の「研修」で伝説的な存在だったのは、とある大手流通関連企業だ。

鬼講師は、新人たち相手に竹刀を振り回し、時には飛び蹴りをくらわすことも。苛酷な研修を終えた喜びからか、最終日の夜に研修生たちがそろって裸で走る様が週刊誌に掲載されて話題を呼んだこともある。こうなると洗脳と紙一重である。

こういう職場からの転職は、ある種の逃亡または避難と見なすことも可能だろうが、現在、転職にそうしたマイナスのイメージは少ない。テレビでは一年中、転職を促すCMが流され続け、「あなたの価値は転職で上がる」と刷り込んでいくのだ。

実際に、本人の能力が高くても、所属企業の業績のせいで収入が伸びないというケースは珍しくないだろう。歩合制のセールスマンなどでなければ賞与その他は会社の業績に大きく左右される。

「ライバルのあの会社なら、もっともらえるはずなのに」

そんな不満から転職を考えるのは無理もないことだ。

それならばあのCMのおじさん同様、スマホに「試しに登録」してみるのが正解なのだろうか。するとあっと言う間に驚くようなスカウトが舞い込んで来るのだろうか――。

転職して人生が詰むタイプ

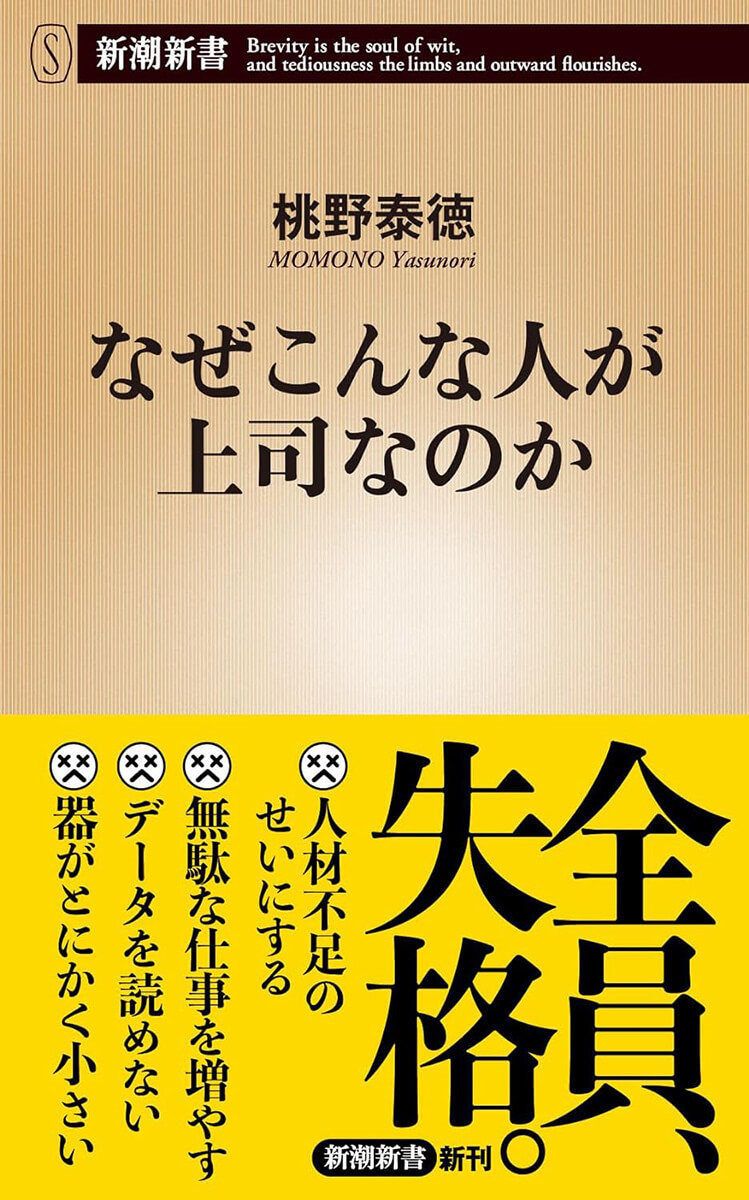

複数の企業の再生などに携わった経験を持ち、『なぜこんな人が上司なのか』の著者でもある桃野泰徳さんは、実際に待遇に不満を持つ部下から転職の相談を受けた経験を持つ。その時のエピソードを同書で紹介している。

業界平均よりも低い給与、少ない賞与。この先伸びるとも思えない。そんな状況に不満を爆発させた部下は、当時役員だった桃野さんに「もう本気で辞めようと思っている」と詰め寄ってきたという。

桃野さんはこう答えた。

「気持ちは分かる。俺が同じ立場でも、転職を考えると思う。だけど給料だけが理由なら今は辞めるな。副業で稼いで、選択肢を増やすことを考えろ」

副業をすることが問題にはならないよう、担当役員として配慮する旨も言い添えた。

なぜ転職よりも副業を勧めたのか。桃野さんに改めて聞いてみた。

「最初にお断りしておけば、私はどんなに苦しい職場でも我慢しろとか、石の上にも三年だとか強いることは普段からしていません。世の中には、今でもヒドい会社、職場があるのは事実で、そんなところからは逃げたほうがいいに決まっています。

あの時、『辞めるな』と言ったのは、彼の場合は、収入を理由に転職しても、転職を繰り返して、人生が“詰んでしまう”タイプだと思ったからです」

どういうタイプか。

「ルーティーンワークを消化する点では優秀でしたが、他人に依存する傾向が強いタイプでした。トラブルが起きると必要以上に取り乱して周囲に頼るところもあった。また、自分の武器をまだ見いだせていなかった。

そんな彼が、転職すれば給料が上がるはずだと安易に考えても、同じことの繰り返しになると思ったからです。

『転職さえすれば、人間関係が良くなるはずだ』

『転職さえすれば、もっと成長できる仕事を任されるはずだ』

これって、別の言い方をすれば、問題の所在を『自分以外の誰か』に求め、『自分以外の何か』に頼っているのと同じではないでしょうか。

それでは仮に給与では満足できても、また別の問題を抱えて、転職を考えることになるのではないか。その危うさを感じたのです」

「転職 年収」とネット検索すれば上位には転職関連企業のページが並ぶ。当然ながら「アップの可能性」に目が行きやすい。しかし、こちらも厚労省の発表(令和4年 雇用動向調査結果)を見ると、そんなに甘い話ではないことが分かる。転職入職者の収入の変化を調べた結果として、全世代平均では、「増加」34.9%、「変わらない」29.1%、「減少」33.9%。つまり実は「増加」は多数派ではない。

さすがに20代、30代といった若い世代だけを見れば「増加」が40%超になるのだが、それでも「変わらない」と「減少」の合計を下回る。

安易に給料アップを求めても、かなうとは限らない。それどころか、転職先に足元を見られる可能性もあるのだ。桃野さんはこう語る。

「人生で大切な選択を決断する際に必要なのは心の余裕ではないでしょうか。そして、多くの人は収入手段を複数持つだけでも心に余裕が生まれ、理不尽な命令や環境をバカバカしく思えるようになるものです。

収入に不満を抱くのは仕方がないにしても、感情を爆発させている時点で、あの部下には余裕がないと感じました。

転職するかどうかは別としても、ビジネスパーソンは複業・副業でスキルを磨くことをお勧めします。それは結果として、人生の選択肢を増やすことにつながるはずです」

転職サイトへの登録は簡単だ。しかしそれは人生を好転させるのが簡単だということを意味しているわけではない。

デイリー新潮編集部