いよいよ開催まで1年を切った「2025年大阪・関西万博」――。膨らむ費用、建設の遅れなど課題が“脈々”と山積しているが、諸悪の根源は何なのか。万博のシンボルが造られる過程での「ずさんな実態」を通して、日本を代表する世界的建築家が危機の深層を問う。【山本理顕/建築家】

***

会場をぐるりと囲む木造の大屋根、通称「木造リング」と呼ばれる「大阪・関西万博」のシンボルは、大阪へ万博を招致する最初の段階で作成された計画案には、明記されていませんでした。

いったい誰がいつ、造ると言い出して建設することに決まったのか。その経緯も含めて責任者が不明で、信頼できる情報が発信されているとは言い難い。数々の疑問に対して、責任者がしっかりと答えてくれればいいだけなのに、それができていません。

「建築家から見たらあり得ない」発言の真意

〈そう語るのは、3月5日、「建築界のノーベル賞」と称されるプリツカー賞を受賞した建築家の山本理顕氏(79)である。

日本人として5年ぶりの快挙となった山本氏は、受賞後のインタビューで来年4月から開催される「大阪・関西万博」について問われた際、「あれほどひどい計画は、建築家から見たらあり得ない」などと舌鋒鋭く批判した。

世界的な建築家が公然と万博にモノ申したのは初めてのことで、「正論だ」「よく言ってくれた」等々、世間から多くの支持を集めたことは記憶に新しい。

万博開催まで1年を切る中、改めて山本氏に発言の真意と建築家がなすべきことについて語っていただいた。〉

一番の問題点は

今回の万博における問題点は「責任者が誰なのか分からない」ということに尽きます。

実施主体は国や地方自治体、経済界が手を組んで立ち上げた「2025年日本国際博覧会協会」(万博協会)となっています。ところが、万博の話題については、岸田総理をはじめ担当大臣や国会議員、そして開催地の大阪府と大阪市の首長など、さまざまな人が話をしておられますが、各々どのような立場と責任から発言しているのか。誰が総責任者なのか分かりにくい。

国や大阪府・市などの行政のみならず、経団連など民間からもお金を投入し「国家事業」として進めているのですから、責任の所在は隅々まで明確でなければなりません。

私が建築家の立場から憂慮する「木造リング」についても、実際は誰が考案して設計したのか。会場の設営を進める万博協会が、いつ誰に依頼して承認したのか。常識的に納得できるような公的説明が皆無です。

「他人が設計した方が良い建築ができる」と判断したのか

旧ツイッターのXなどでは、万博の会場デザインプロデューサーである建築家の藤本壮介さんが、“自分が考案した”と言っているようですが、実際のところ“考案”とは具体的に何を指すのか。ただ紙に円を描いただけなのか。詳細について全く明らかにされないままです。

また彼は“自分が設計者”とも言っていますが、正式に万博協会と設計契約を結んだのでしょうか。

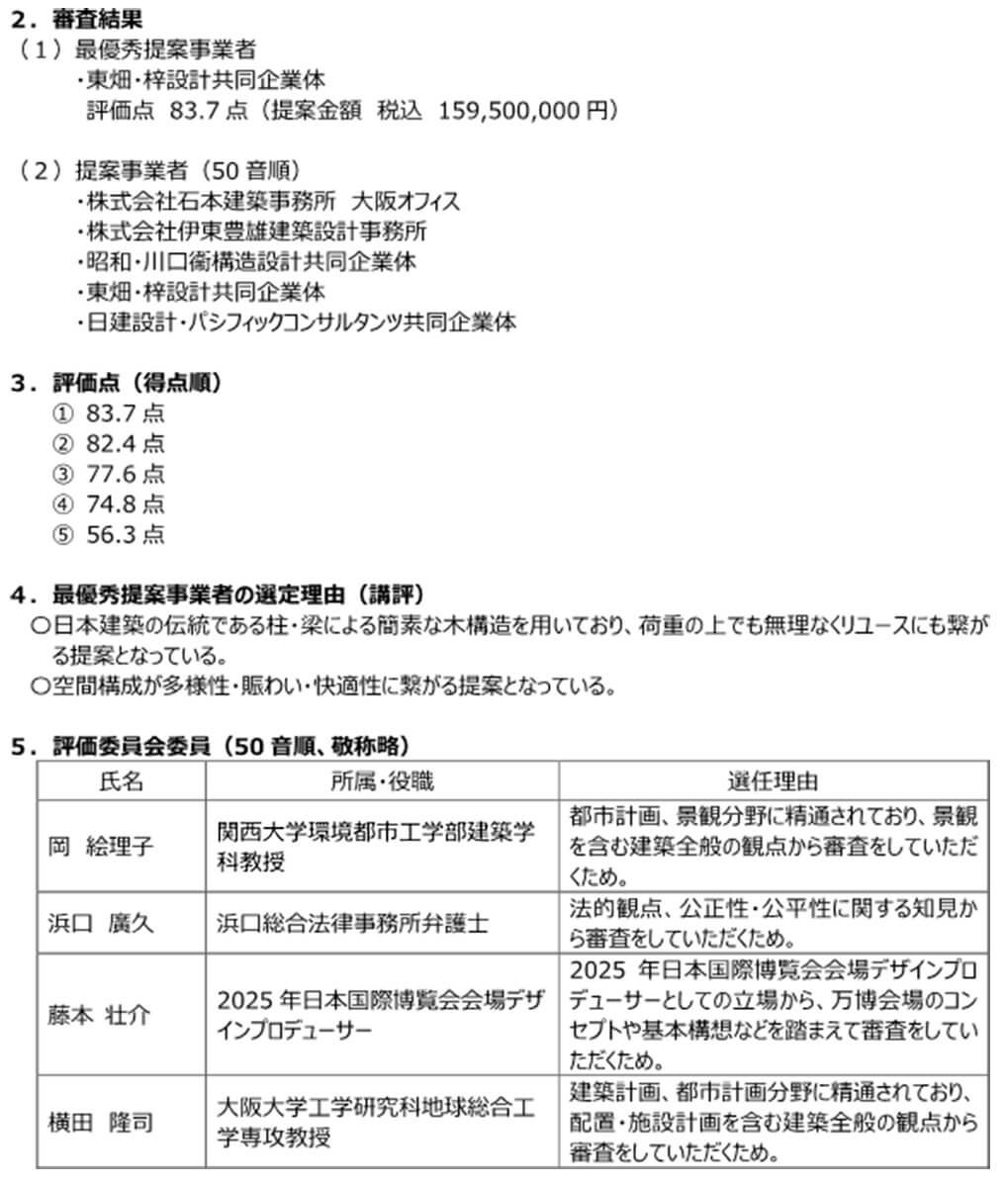

実のところ「木造リング」の設計自体は他者に委託されています。2021年7月、「リング基本設計技術提案」がコンペ(プロポーザル)の形で公募され、万博協会は「東畑・梓設計共同企業体」を設計者として選定しているのです。

藤本さんは自分が設計するのではなく、設計者選定のコンペで審査員を務め、結果的に「東畑・梓設計共同企業体」が選ばれた。他人が設計した方が良い建築ができる。そう判断したとしか思えません。

「コンペの審査が驚くほどずさん」

もし、建築家が博覧会のシンボルになる建築の設計を依頼されたら、それこそ大きな栄誉です。全責任を担って取り組むはずです。

過去を振り返っても、ロンドン万博でクリスタルパレスを造ったパクストン、パリ万博でエッフェル塔を設計したエッフェル、モントリオール万博のバックミンスター・フラー、1970年大阪万博の丹下健三――。万博のシンボルを設計した者は、その栄誉とともに記憶されています。

歴史に名を刻んだ建築家たちは、さまざまな困難を乗り越えて万博のシンボルを造り上げた。コスト、工期、ディテールも含めて、その建築の全てに対して責任を負ったのです。

翻って、今回の万博で藤本さんは会場のプロデューサーであると同時に、シンボルとなる建築の設計者の役割も担っている。そう自分では言っているようですが、それならなぜ最も重要な「木造リング」の設計を他者に任せたのか。全く納得がいきません。

そのうえ、肝心の設計コンペにおける審査が、驚くほどずさんなものであることが分かってきました。万博協会が公にした審査講評は、極めて簡易なものでしかありません。

これまで数多くのコンペを経験してきた私から見ても、公平な審査とはとてもいえない。根拠不明の点数のみで、その内容は分からない。藤本さんによる選定理由の文章だけで建築家たちは納得するだろうか。これが総工費350億円の公共建築の設計者選定の審査結果なのです。

コンペ参加者から怒りのメールが

このような結果に対して、コンペ参加者から3月、以下のような怒りのメールが私宛に届きました。

〈審査委員には、木造の専門家も、構造の専門家も、リユースや資源循環の専門家もいません。さらに、具体的にどのような提案がヒアリングに残ったのか、どのような議論が行われ最終案が選定されたかは、上記の簡単な記述だけで(中略)メディアに対して全くオープンにされていません。全く公開性のない審査で決められています。プロポーザル参加者としては(中略)納得のいかない審査結果を押し付けられた感が強いです〉

このコンペにおいては木造の可能性、そして万博が終わった後のリユースが焦点のひとつだったにもかかわらず、それらに詳しい専門家がいなかったというのです。最も注目される博覧会のシンボルを建築するコンペとして、あまりにもずさんとしか言いようがない。このコンペ要項をつくったのは藤本さんです。プロデューサーとしての責任感が欠如していると思います。

信じられない弁明

おまけに、「木造リング」の設計料は2億円弱で総工費は350億円。これほどの金額がかかる公共工事の設計者を、この程度のずさんな審査で選んだのなら、コンペの参加者だけではなく、本来なら万博協会こそが怒らなくてはならないはずです。

自らの責任をできるだけ回避したいのでしょう。藤本さんは自身のXで大要、

〈この巨大リングを、藤本壮介建築設計事務所が設計業務として請け負うことは、自分で巨大建築を構想して自分の事務所でそれを受けるということになり、自らに利益を流していると受け取られる可能性がある。それは本意ではないので、設計者を別で選定した〉

などと説明していますが、私からすれば信じられません。

藤本さんの役割は、万博協会の期待に応えて、優れた会場計画とシンボルとなる建築を造ることです。「木造リング」のアイデアが藤本さん自身だと言うからには、なおさら設計から監理まですべてに関わり、完璧を目指さなくてはなりません。

万博協会は、藤本さんという建築家を全面的に信頼しているからこそプロデューサーに選んだのです。“金銭の横流しを疑われるから設計は他者に委ねた”などという言い訳は通じません。そんなことを心配しなくてはならないことが、逆に今回の万博プロジェクトに内在する問題をよく表しています。

施工会社に丸投げ

さらに憂慮すべきなのは、設計共同企業体による「木造リング」の基本設計が完了後、実施設計及び施工、施工監理を一括にして施工会社に丸投げしてしまったことです。現場は3工区(大林組、清水建設、竹中工務店を中心とする共同企業体)に分けて分割発注されましたが、実態としては、設計と施工が同一会社なのは大問題なのです。

端的に言えば、このような複雑に利害がからむ国家的プロジェクトでは好ましくない発注方式だと言えます。設計と施工が一体になれば、設計者側からの工事会社に対する監理が難しくなるからです。設計者による工事金額の精査も難しくなります。

「木造リング」の積算額は誰の責任において計算されたのでしょうか。ゼネコンによる積算額を万博協会はそのままうのみにしたのでしょうか。

今ではほとんど使われていない伝統的な構法

実は「木造リング」の構造計算及び積算業務は極めて難しい作業です。それは設計と施工が一体となってしまった体制だけが原因ではなく、今回の「木造リング」には「貫(ぬき)構造」と呼ばれる日本の伝統的な構法を模したものが採用されているからです。

「貫構造」とはくぎやボルトや金物を一切使わず、柱と梁の接合部をくさびによって固めるだけで、木造構築物を支える工法です。今ではほとんど使われていません。その耐震性に必ずしも信頼がおけないからです。

最近では、SALHAUSという建築設計事務所と、東大准教授で構造家の佐藤淳さんらの協働で、岩手県大船渡市に「貫構造」の消防署建築を完成させています。何度も実験を繰り返し、ようやく信頼のおける構造システムをつくり上げました。伝統的な建物は別として、これまで純粋に「貫構造」で造られた建築は大船渡の消防署以外、私の知る限りありません。「貫構造」は建築基準法上認められた構造システムではないのです。

ゆえに、周長2キロという長いリング状の木造構築物を「貫構造」で造るというのは、構造計算だけでかなりの難題です。地震の時には軟弱地盤と共に全体が波のようにうねるでしょうから、それに耐える構築物の設計は難関なのです。

結局のところ、実施設計と工事を請け負ったゼネコン3社は、「貫構造」でつくることを諦めて、金物で補強する手段を選びました。賢明な判断だったと思われます。本来の「貫構造」だけにこだわっていたら、とても工期には間に合わないし、工事費はもっと増えていたと思われます。

あまりにも無謀だ

こうした専門知識のないままに、大阪府知事や大阪市長は「貫構造」で造るかのような解説をしていましたが、本来はプロデューサーである藤本さん自身が正確な説明をしなくてはならない。

それなのに、彼には説明責任者としての自覚が全くない。そもそも自分がなぜプロデューサーに指名されたか分からないというのです。それは藤本さんから直接聞きました。

〈4月11日、都内で開かれたゲンロンカフェ主催の公開シンポジウム「万博と建築」で、山本氏と藤本氏は対面している。そこで山本氏は、ここまで述べてきた数々の疑問を当人にも問うているが、とても納得のいく答えは得られなかったという。

そして山本氏が改めて不可解だと感じたのは、なぜ藤本氏が万博に携わることになったのか。そこにこそ、この問題の本質があるのではないかということである。〉

藤本さん自身、自分がなぜプロデューサーに選ばれたのか、誰によって選ばれたのか。その理由も根拠も知らされず就任を引き受けたと知って、あまりにも無謀だと感じました。

実際、3月8日に藤本さんはXで、およそ以下のように述べています。

〈2020年の初頭から春までの間に2度、万博協会と面談。2020年4月か5月あたりにプロデューサー打診、就任。プロデューサーの選定のコンペなどなかった。選定方法については僕は存じ上げないが、協会内で十分な議論があったと聞いている〉

藤本さんと万博協会は、どんな契約を交わしたのだろう。プロデューサーの責任範囲が契約書には書かれているはずです。彼はその責任を負えると判断したのだろうか。今からでも遅くないのでその契約書を弁護士に見てもらった方がいい。

すべての混乱の発端

藤本さんの言動を見ていると、プロデューサーの責任について、万博協会側の見解と藤本さん側の理解が、大きく乖離している可能性もあるように思えます。

これまで藤本さんの言ってきたことと、事実関係を整理すると、おおよそのことが見えてきます。

まず19年12月に、建築家の安藤忠雄さんをはじめとする13人のシニア・アドバイザーが選ばれています。特に安藤さんの登場によって、それまであまり盛り上がっていなかった大阪万博が、にわかに注目を集めるようになります。

安藤さんは同年10月に万博のロゴ選定委員会の座長になっており、翌年1月には「万博の桜2025」実行委員長に就任。次々にインパクトのある提案を打ち出しました。

中でも最も大きなインパクトがあったのが、プロデューサーに指名された藤本さんによる「木造リング」だった。それはあまりにも唐突な提案でした。すべての混乱はここから始まったといっていいと思います。

キーコンセプトとはかけ離れた計画

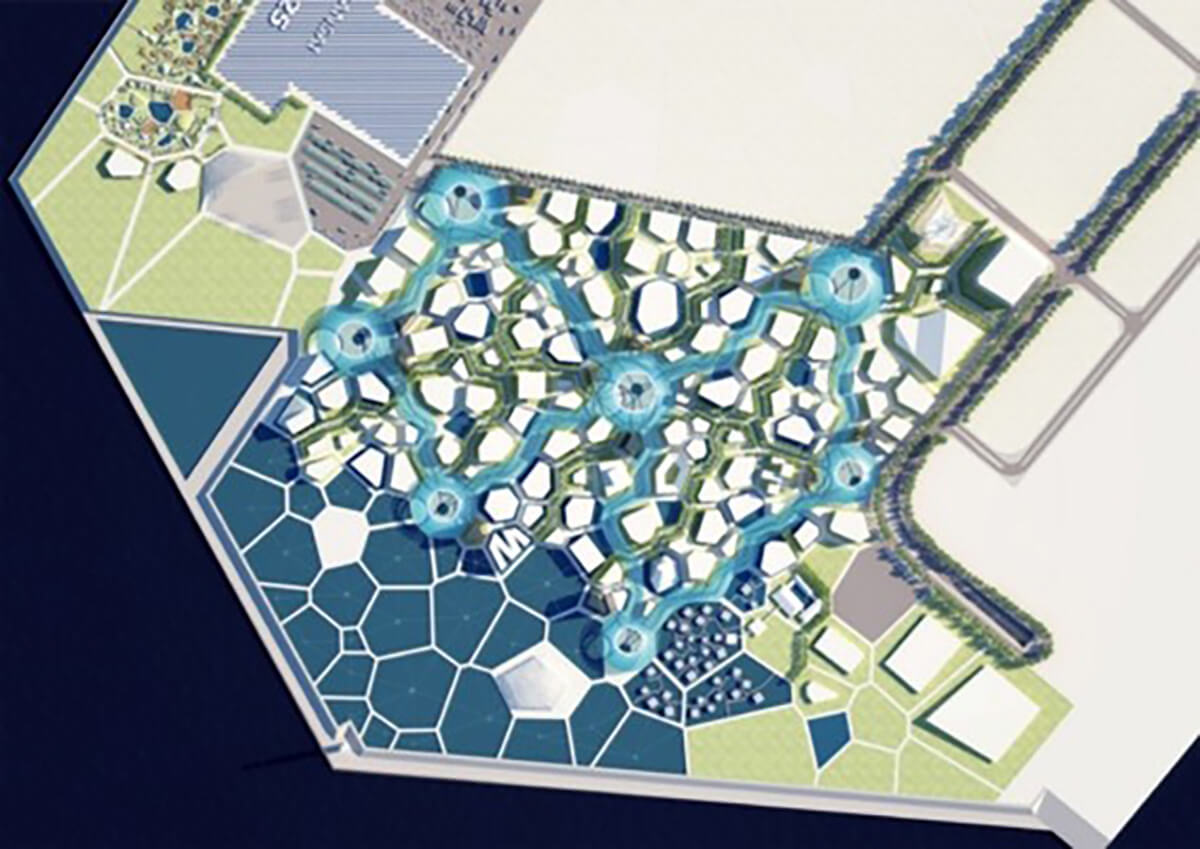

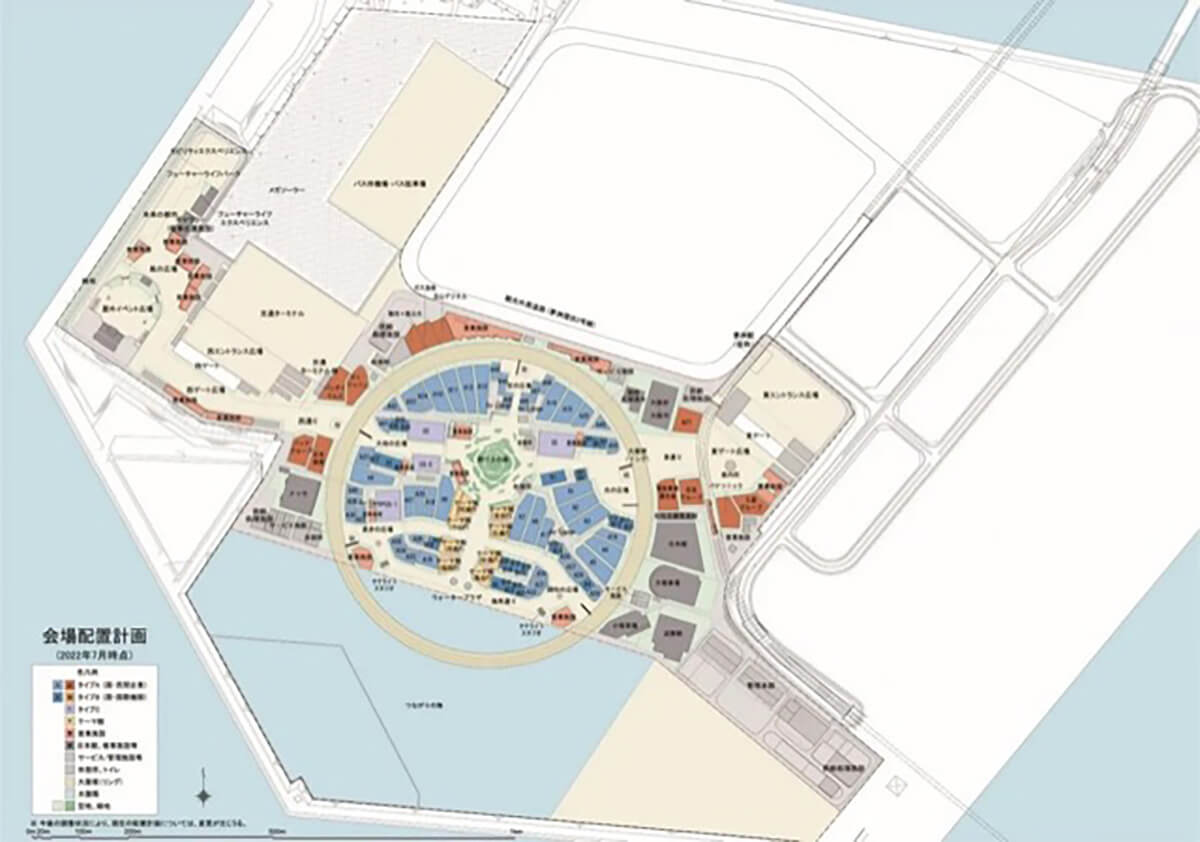

そのリングを中心にした万博会場の計画は、もともとの「非中心・離散」というキーコンセプトとは、全くかけ離れたものでした。

以前の計画は、夢洲(ゆめしま)という敷地の軟弱地盤を意識した、小さな島の集合体のような会場だったのです。海外パビリオンと国内企業、政府館の差もなく、中心と周縁というヒエラルキーもない、水面と陸地が混ざり合ったかのような会場計画は、建築家・豊田啓介氏の提案でした。

それまでの万博とは全く異なる自由な計画は、アゼルバイジャンのバクーやロシアのエカテリンブルグを破って、大阪が選ばれた要因の一つだったはずです。

そうした経緯を無視して、藤本さんは「木造リング」で会場を囲い込む計画を提案したのです。会場の中心には万博協会によるテーマ館と森があり、海外パビリオンがそれらを囲むような形で建てられます。

「安藤さんは責任から逃げてはいけない」

この提案が藤本さんのプロデューサー就任と一緒に突然、降って湧いたように出てきたわけですから、それまで「非中心・離散」で進めてきた関係者はかなり混乱したと思います。

アドバイザーである安藤さんの責任は、万博のために働いている建築家やデザイナー、さまざまな専門家たちが、その技量を十分に発揮できる環境を整えることではないでしょうか。それが今や、逆に彼等や万博協会の信用をおとしめるようなことになっています。安藤さん自らの説明がないからです。安藤さんはその責任を感じるべきだと思いますが、今や全く公の場に現れません。安藤さんに言いたいことは、その責任から逃げてはいけないということです。

また安藤さんは、このような国家的プロジェクトに関わったのですから、万博そのものだけではなく、それを巡る現在の状況にも厳しく目配りすべきです。能登では大きな災害が起きました。まだ復興の見通しが全く立っていません。万博協会としても、何らかの支援を打ち出すべきです。そうした提言をすべきです。安藤さんこそが中心になるべきです。

海外のカジノ業者の利益に

〈最後に山本氏の憂慮は、大阪府・市が誘致を進めたカジノを含む統合型リゾート(IR)を前提に、万博の計画が進行してきたことにも及ぶ。〉

藤本さんと直接会った際、大阪に住む人々の生活に無関心だなという印象を持ち、不安に感じました。

万博の会場は、大阪市民が生活する街から遠く離れた場所、大阪湾のゴミ処分場の跡地です。そこに会場を造ると決めた政策自体に問題があります。

大阪の都市計画、未来へのビジョンがないまま、短期的な金銭的利益のために万博を利用するのは間違っている。万博用地の後利用として、IRを計画した方が合理的だと考える人もいるかもしれませんが、そこで生まれた利益は、本当に大阪市民へ還元されるのでしょうか。ほとんど海外のカジノ業者の利益になるだけではないでしょうか。

IR計画は地元経済のカジノ依存を生み、むしろ周辺の産業基盤をゆがんだものにします。さらに言えば、そうしたギャンブル事業による収入を、大阪府・市の財政に恒常的に組み込むこと自体が問題です。ギャンブルを運営する業者が失敗しないために、その利益を安定させる政策にならざるを得ないからです。

万博は現在のみならず未来の住人に対して夢を与えるために開催されます。「夢洲/万博/IR」が、地元自治体トップである大阪府の吉村洋文知事らの夢だとしたら、それは大阪の人たちに共有されているのでしょうか。未来の住人であるはずの子どもたちに、きちんと伝えられる夢なのだろうか。甚だ疑問です。

山本理顕(やまもとりけん)

建築家。1945年生まれ。横浜国立大学大学院教授(2007-11年)、名古屋造形大学学長(2018-22年)。主な作品に埼玉県立大学、公立はこだて未来大学、横須賀美術館、The CIRCLE-チューリッヒ国際空港、名古屋造形大学、台湾桃園市美術館。主な著書に『地域社会圏主義』『権力の空間/空間の権力』。第57回日本芸術院賞、2024年プリツカー賞。

「週刊新潮」2024年5月16日号 掲載