年初から、日米で株価が高騰していますが、その要因の一つとして新NISA制度の開始に伴う投資信託への資金流入が挙げられています。 株価は景気の先行指標ではありますが、加熱が懸念されるときには投資初心者が思わぬ損をすることがあります。株価高騰時の資産運用配分について学んでみましょう。

日米株価の動き

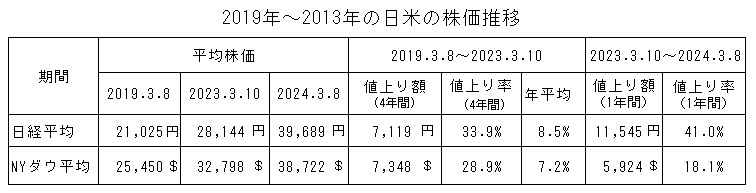

下表は、2019年3月から2024年3月までの5年間の日経平均やNYダウなどの代表的な株価指数の動きです。

とりわけ、2024年の年初からの日米の株価の上昇が急なので、2023年3月から2024年3月の一年間のデータも比較してみます。

表は株価データ(※1-2)を基に筆者が作成

2019年から2023年の間の値上がり率は、日米どちらも年間7〜8%前後で推移していましたが、2024年は急激な上昇になっているのが分かります。

このような場面で、既に日米株を以前から保有している人は別にして、新NISAのスタートをきっかけに投資信託などを始めた人や始める準備をしている人は、どのように考えるとよいのでしょうか。

分散が大事

金融庁のリーフレット(※3)などでも記載されているように、投資運用を始めるに際しては、長期・積立・分散が大事です。

新しいNISAのうち、つみたて投資枠の中心となるのは投資信託(ファンド)であり、投資信託は国内株式だけでなく外国株や債券・REITが運用対象となっています。しかし、最も安全度が高いとされる国内債券を中心とした投資信託はつみたて投資枠の対象ではありません。

対象となるファンドは内外の株式を中心とした銘柄が最も多くなっています。

また、金融庁の指定するつみたて投資枠の対象投資信託は282本(※4)ありますが、実際に投資家が選ぶことができるのは、NISA口座を開設した金融機関が取り扱いをしている投資信託に限られます。

つみたてNISAの対象となる投資信託の取扱数は、金融機関によって大きな差があり、ネット証券が最も多く(200本以上)、銀行の証券口座の場合は4〜20本前後と少なくなっています。

このように、決まっている対象商品のなかでは「分散」が難しいこともあるでしょう。したがって、このような状況の中では、話題の中心となる投資信託ばかりでなく、国内債券(定期預金や個人向け国債)を運用資産に加えるというのも一つの選択肢です。

ただし、個人向け国債はNISA口座で保有することができず非課税になりませんので、注意が必要です。

例えば、2024年3月発行の10年満期個人向け国債の利率(※5)は0.6%ですが、税引き後では0.478%となります。

また、投資信託の対象を投資国や投資資産で分散する方法や、すでに分散した形での投資信託を選ぶというのも方法のひとつです。

初めてのNISA口座で投資信託を始める場合

新しいNISAのスタートに伴って、初めてNISA口座を開設して投資運用を始め、投資信託を保有するという人も多いと思われます。

日米の株価高騰のような金融商品の変動期には、少し様子を見るという選択のほかに、例えば、当初予定していた投資金額をいったん2分の1に減らすとか、投資信託以外の資産に分散するという方法も選択肢になり得るでしょう。

また、購入してすぐに基準価格が下がって含み損が発生する場合もあります。

しかし、つみたて運用は長期で結果が出るものですから、こういった場面で慌てて売ったりせず、初めての投資で多少の損が出ても長く保有することでプラスになるのが過去の経験則であることを理解するのも必要でしょう。

金融商品の学習をしてみる

投資運用は、たとえ少額であっても始めたときから学習することが大切です。

NISA口座を開設した金融機関にも、投資運用についてのパンフレットや金融機関のホームページに初心者向けの学習ページがあると思います。

また、日本証券業協会や投資信託協会のサイト等にも初心者向けの学習サイトがありますので学習してみてはいかがでしょうか。

投資信託の価格(基準価格)が下がるには理由があります。

為替や景気の動向、ファンドに組み込まれた会社の業績などを知ることも学習の一つですから、時間のあるときに少し関心をもって見てみると良いでしょう。

まとめ

2024年の日本株とアメリカ株の上昇を、2019年からの推移と合わせて見てみました。

2024年の給与改定で大幅昇給となる会社もあると予想されるので、つみたてNISAで運用を検討することも増えると考えられます。

株価高騰時には、長期間での積み立てに加えて、投資対象を分散することや投資額を徐々に増やすことなどを合わせて行うのも大切です。全体のトレンドと運用の選択肢を考えるにあたって、参考にしてみてください。

出典

株価データ

(※1)

(※2)

(※3)金融庁 考えてみませんか!? “NISA”で資産形成!!

(※4)金融庁 つみたて投資枠対象商品届出一覧

(運用会社別)

(対象資産別)

(※5)財務省 「新窓販国債10年」3月債 発行条件

執筆者:植田英三郎

ファイナンシャルプランナー CFP