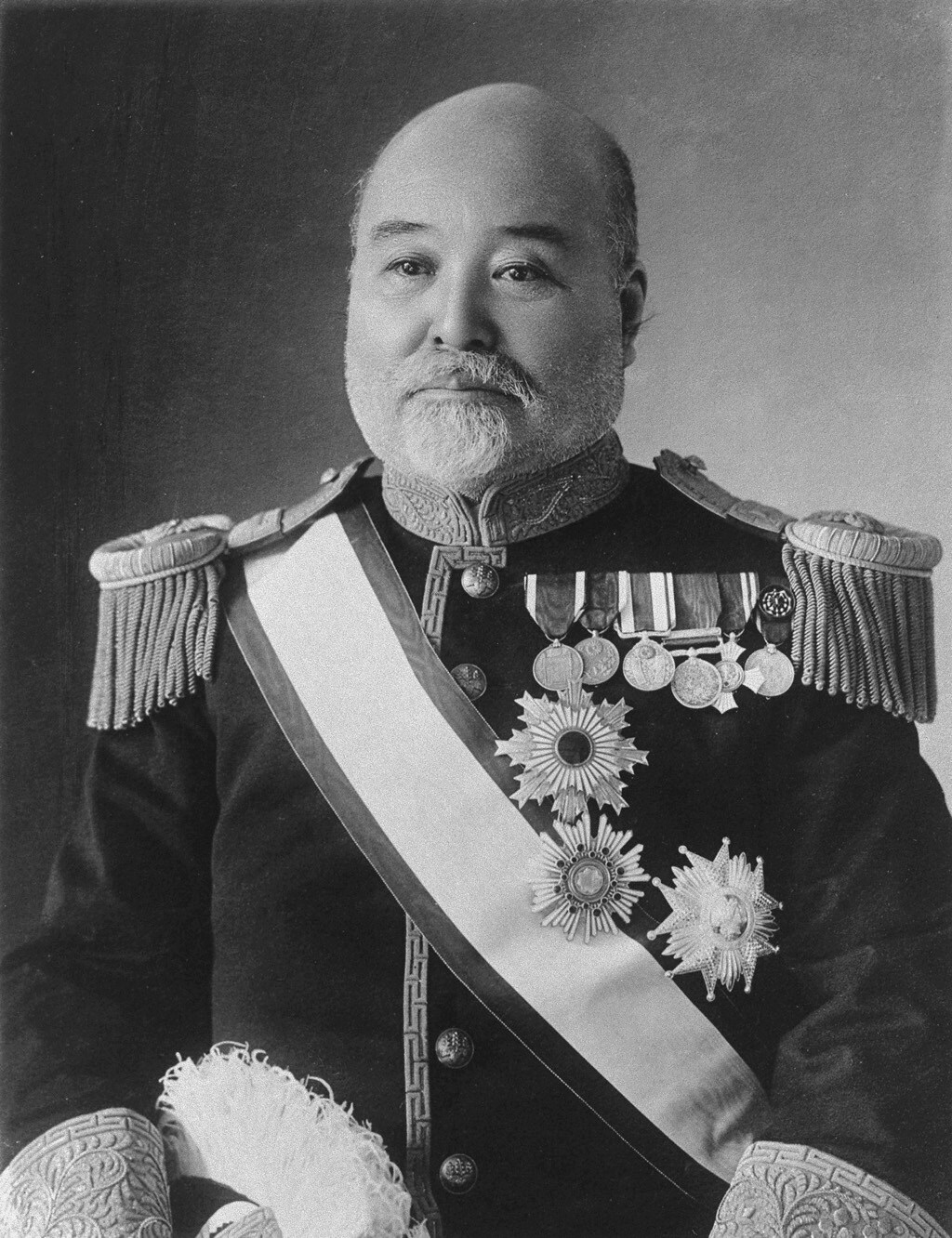

「ダルマ宰相」で知られた高橋是清 写真出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

戦前の日本を代表する政治家は誰だろうか? 大久保利通、伊藤博文、山県有朋、大隈重信、原敬、近衛文麿、東条英機などが有力候補かもしれないが、幕末開国期から軍部台頭期までを通して生きた人物というと、「ダルマ宰相」のニックネームで知られ、2.26事件で凶弾に斃れた高橋是清の名が挙がるのではないだろうか。その波瀾の人生の軌跡をたどった長編伝記小説『国家の命運は金融にあり 高橋是清の生涯 上・下』を、金融史を専門とする作家・板谷敏彦氏が上梓した。その読みどころを早稲田大学教授の鎮目雅人氏が紹介する。

***

深井英五がつぶやいた言葉

本書は、金融家として明治から昭和初期にかけて日本の命運を背負った高橋是清(1854〜1936年)の生涯を描いた上下2巻にわたる大作である。「あとがき」にあるように、その原型は、『週刊エコノミスト』誌に2018年7月10日号から2022年12月20日号まで4年半、217話にわたって連載された「コレキヨ 小説 高橋是清」である。

本書の主題は、「国家の命運は目先の軍事力ではなく経済力が決める」という言葉に端的に表れている。本書の中では、腹心の部下であった深井英五が2.26事件の凶弾に斃れた是清の葬儀に向かう車中でつぶやいた言葉であるとされている。是清は、文字通りその生涯を賭して、上記の原則に沿って近代日本の政治と経済を導いたが、日本がその原則から道を踏み外す中で暗殺された。

是清は、明治維新後の日本が直面した数々の課題に対して、その時々に自身が置かれていた立場で、近代国家としてのあるべき方向性を示し、そこに至る方法を自ら考えて実践した。是清が主に対峙した相手は、政治面では軍部であり、経済面では国際金融市場であった。

板谷氏は、周到かつ綿密な調査に基づき、是清の公私にわたる事績を、客観的な眼で史実に基づいて詳細に記述している。さらに、先にみた深井の発言のように、歴史書ではなく小説であるという特性を活かして、重要なエピソードに意味を添えるキーワードを随所にちりばめている。

近代日本の申し子かつ立役者

出版にあたり、著者は全212話を4部に分けたうえで、論語の表現を用いて年代順に「立志篇」「自立篇」「不惑篇」「知命篇」と名づけている。奇しくも経済史家の大島真理夫氏が、近著『近代日本経済の自画像―「西洋」がモデルであった時代』(思文閣出版/2024年)において、日本の自国意識の変遷の観点から、幕末開港から第2次大戦終結までを4つの時代に区分している。

大島(2024)の時代区分では、第1期(1858〜1886年)は「半開」国という扇動と複数の自画像の時代、第2期(1886〜1905年)は共有された「文明国」の自信の時代、第3期(1905〜1931年)は「一等国」の自負心とその動揺の時代、第4期(1931〜1945年)は自作した「孤立国」の焦燥の時代であるとされる。

多少のズレはあるが、本書における是清の人生にとっての「立志」「自立」「不惑」「知命」の時期が、大島(2024)における近代日本の時代区分とほぼ対応している点が興味深い。是清は、近代日本の申し子であると同時に、近代日本の立役者の一人といっても過言ではない。

「奴隷」だったのか?

以下、本書の内容を紹介したい。

第1部「立志篇」では、1854〜1890年頃にかけての是清を取り巻く時代環境と是清の足取りが描かれる。生い立ちから、幕末の横浜での英語の勉強とアメリカでの冒険、明治維新後の英語教師や相場師、農商務省での特許制度導入、ペルーでの銀山開発といった若い時期のさまざまな経験が語られる。

是清は、ペリーが浦賀に来航した翌年の1854年に生まれ、「半開」国としての日本が世上騒然とする幕末に横浜で英語を学び、さらにアメリカ留学の機会を得た。この時期の是清は、随所に卓越した能力の片鱗を見せつつも、多感で冒険好きな性格が時に災いし、毀誉褒貶の激しい生活を送っていた。

著者は、自身の調査をもとに若干の補正を施しながら、是清の自伝の記述を丹念に辿っていく。例えば、「アメリカで奴隷に売られた」という自伝の有名な一節は若干の誇張を含んでおり、是清のアメリカ渡航の手引きをした日本在住のユージン・ヴァン・リードは自伝の中では悪人として描かれているが、実際には日本人のために善行を積んでいた人物であったのではないか、といった見解を示す。

第2部「自立篇」では、1892〜1907年頃にかけて、是清が日本銀行へ入行し、日銀副総裁として日露戦争時の外債発行の全権を担って奮闘する姿が克明に描かれる。海外においてはロンドンを主な舞台に、欧米の金融市場関係者と直接対峙して数次にわたる多額の外債発行を成功させ、国内においては「国家の命運は金融にあり」との認識が浸透する中で、是清自身も政府要人の信頼を獲得していった。

本書の中で是清は、戦費調達のためロンドンに向けて旅立つ際に、日本政府の首脳たちの前で「どうやらこの戦争は正貨獲得の戦争になりそうですな」とつぶやく。著者は、陸海における日露戦争の戦況と、ロンドン市場における日露両国の公債利回りを並べて示しながら、日露戦争が実は資金調達を巡る戦いであったことを鮮やかに示す。

高橋財政の成功から2.26事件へ

第3部「不惑篇」では、1907〜1925年頃の是清の事績が語られる。この時期の是清は日銀の副総裁、総裁を経て、政友会に所属する政治家として政界に進出する。大蔵大臣として第1次大戦に臨み、原首相の突然の死により総理大臣に就任してワシントン軍縮会議への対応に追われるが、党内の内紛で退陣に追い込まれる。しかしながら、関東大震災の混乱の中、政友会党首の立場で護憲三派内閣の農商務大臣として政権中枢へと復帰し、70歳を迎えた1925年に政界から引退する。

ここでは、政友会と憲政会という二大政党制の下で、日本の議会制民主主義が試練に直面していた様子が描かれる。日本が「一等国」の仲間入りし、種々の問題を抱えながらも政党政治の実践が行われていた時代に、是清も責任政党の党首として政治に積極的に関与していた。

著者は、第1次大戦を契機とするヨーロッパとアジアにおける地政学的変化、軍部を含めた日本国内の政治的なうねりを鋭い視点をもって描写し、是清が激動する内外情勢に翻弄されながらも格闘する様子を浮かび上がらせる。

第4部「知命篇」では、いったんは政界を引退した是清が、1927年の昭和金融恐慌、1930年代初頭の金解禁と世界恐慌下での急激なデフレの進行といった国家の危機において、伝説的存在として担ぎ出され、日本経済を回復に導いていく。

とくに、世界恐慌への処方箋としての高橋財政は、為替レート政策、金融政策、財政政策というマクロ経済政策を総動員させた景気刺激策であり、効果は抜群であった。経済的にみると、この時期の日本は大きな成功を収めたといえる。

その一方で、国家の危機が喧伝される度に閉塞感を打破する頼りになる存在として軍部が台頭し、既成政党も迎合する中で、単身これに立ちはだかるかたちとなった是清は、1936年2月の2.26事件で暗殺されてしまう。政治的にみると、日本の議会制民主主義は試練を乗り越えることができず、その後は勝ち目のない戦争に突入し、破滅的な結果を招いたといえる。

後世に活かされた教訓

著者は、この間の日本の財政状況と金融政策、外国為替市場や株式市場の動向、物価と実体経済の動きをデータで示しながら、軍部と政党政治家の行動により日本の議会制民主主義が機能不全に陥り、国家としての日本が国際的な孤立へと向かう様子を克明に記述する。そして、是清がこうした流れに抵抗する最後の盾となることを自らの使命として自覚していたことを示す。

本書を通読することで、読者は、幕末から昭和初期にかけての日本を取り巻く世界情勢や関係各国の内情、日本国内の政治や社会の変化、そしてその中で展開されていた人間模様を巨視[マクロ]的かつ微視[ミクロ]的に知ることができる。また、激動の時代の中で是清という一人の人物が成長し、社会の中で重要な役割を果たしていく様子をつぶさに見ることができる。まさに歴史小説の神髄であり、本書は大河ドラマの原作となり得る作品との感を強くする。

本書は是清の死をもって終わるが、歴史はそこで終わったわけではない。戦中戦後の日本の歴史は、是清の後継者たちによってつくられていくこととなる。例えば、戦後の歴代総理大臣の顔ぶれをみると、高橋財政期に3名(政友会の芦田均と鳩山一郎、社会大衆党の片山哲)が衆議院議員を務めていたほか、5名(吉田茂、岸信介、池田勇人、佐藤栄作、福田赳夫)が官僚として政策の立案や執行に携わっていたことになる。

このうち池田は、若手大蔵官僚として是清の部下であった。また、石橋湛山はジャーナリストとして大蔵大臣の是清に直接インタビューしている。さらに、大平正芳と三木武夫は高橋財政時には学生であったが、大平は是清の腹心の部下の一人であり同郷の津島寿一の伝手で是清が暗殺された1936年に大蔵省に入省し、三木はその翌年に政治浄化の志を抱いて政治家となる1。これら戦後のリーダーたちは、是清の生きざまと是清死後の日本が辿った凋落の過程を自らの胸に刻み、戦後の復興と高度成長の実現に力を尽くした。その意味では、是清が生きた時代の教訓は、後世に活かされたとみることもできる。

最後に、本書の「あとがき」にも言及があり、英語版の是清の伝記2を執筆され、本書の完成を心待ちにしておられたピッツバーグ大学名誉教授のリチャード・J・スメサースト氏が本年5月に逝去されたとの報に接した(享年90歳)。心よりご冥福をお祈りしたい。

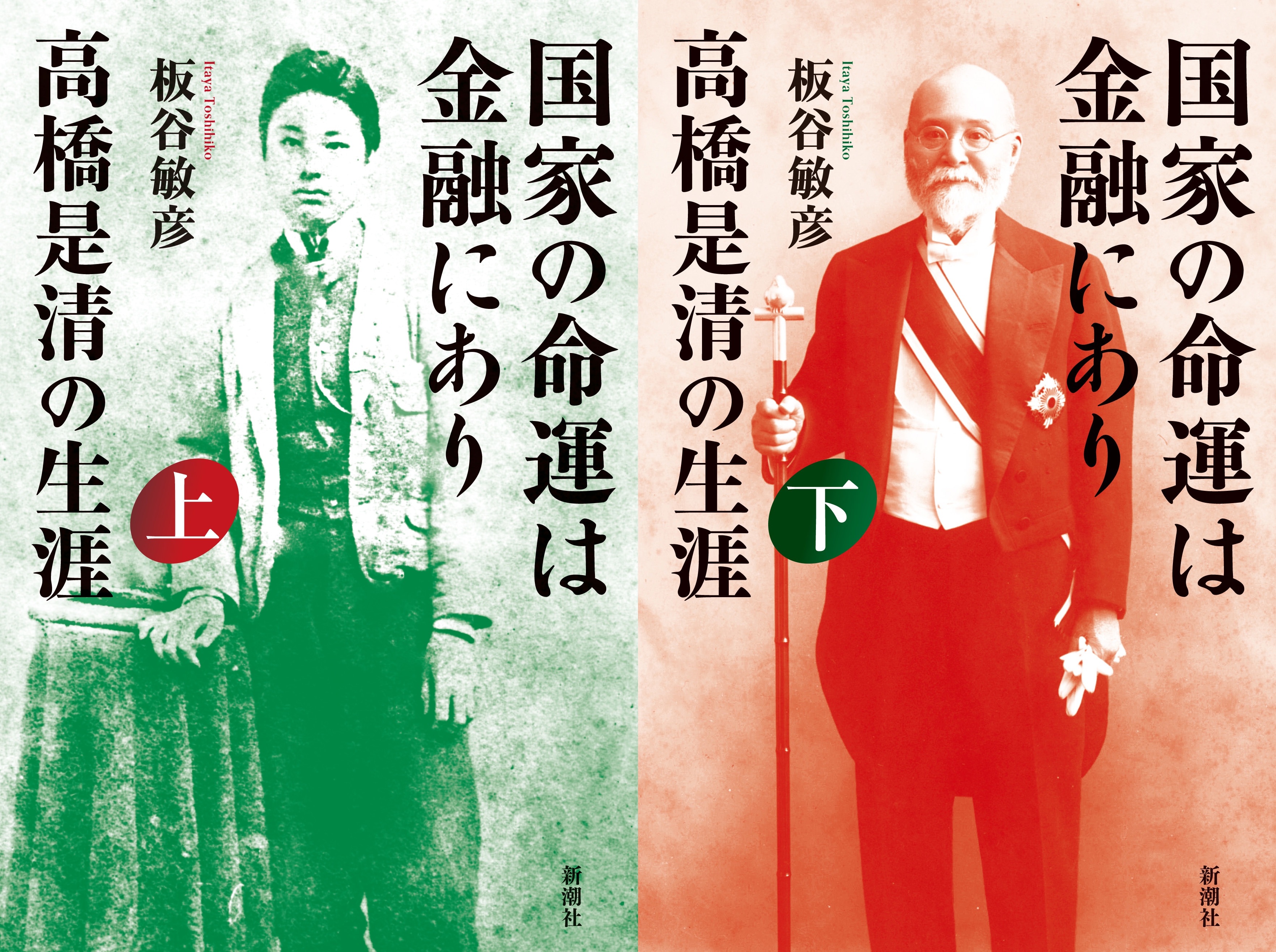

板谷敏彦著『国家の命運は金融にあり 高橋是清の生涯 上・下』(新潮選書)

1Masato Shizume (2021), The Japanese Economy During the Great Depression: the Emergence of Macroeconomic Policy in A Small and Open Economy, 1931-1936, Springer, p.105.

2Richard J. Smethurst (2007), From Foot Soldier to Finance Minister: Takahashi Korekiyo, Japan’s Keynes, Harvard University Press.(邦訳『高橋是清 日本のケインズ―その生涯と思想』鎮目雅人・早川大介・大貫摩里訳、東洋経済新報社、2010年)

◎鎮目雅人(しずめ・まさと)

早稲田大学政治経済学術院教授。1963年生まれ。85年、慶應義塾大学経済学部卒業後、日本銀行入行。2006〜08年、神戸大学経済経営研究所教授、日本銀行金融研究所勤務などを経て2014年より現職。博士(経済学:神戸大学)。