日本初の民間銀行創業の発端となった「三井大坂両替店」。1691年に開設されたが、元は江戸幕府に委託された送金役だったという。そこから、民間相手の金貸しへと栄えるまで、どのような道のりだったのか。三井文庫研究員の萬代悠さんが、三井文庫の膨大な資料を読み解き、事業規模拡大までの道のりを著した『三井大坂両替店』(中公新書)。今回は、江戸時代に融資をする際に行われていた、顧客の信用調査の方法について紹介します。

* * * * * * *

18世紀末以降、信用調査の精度があがって

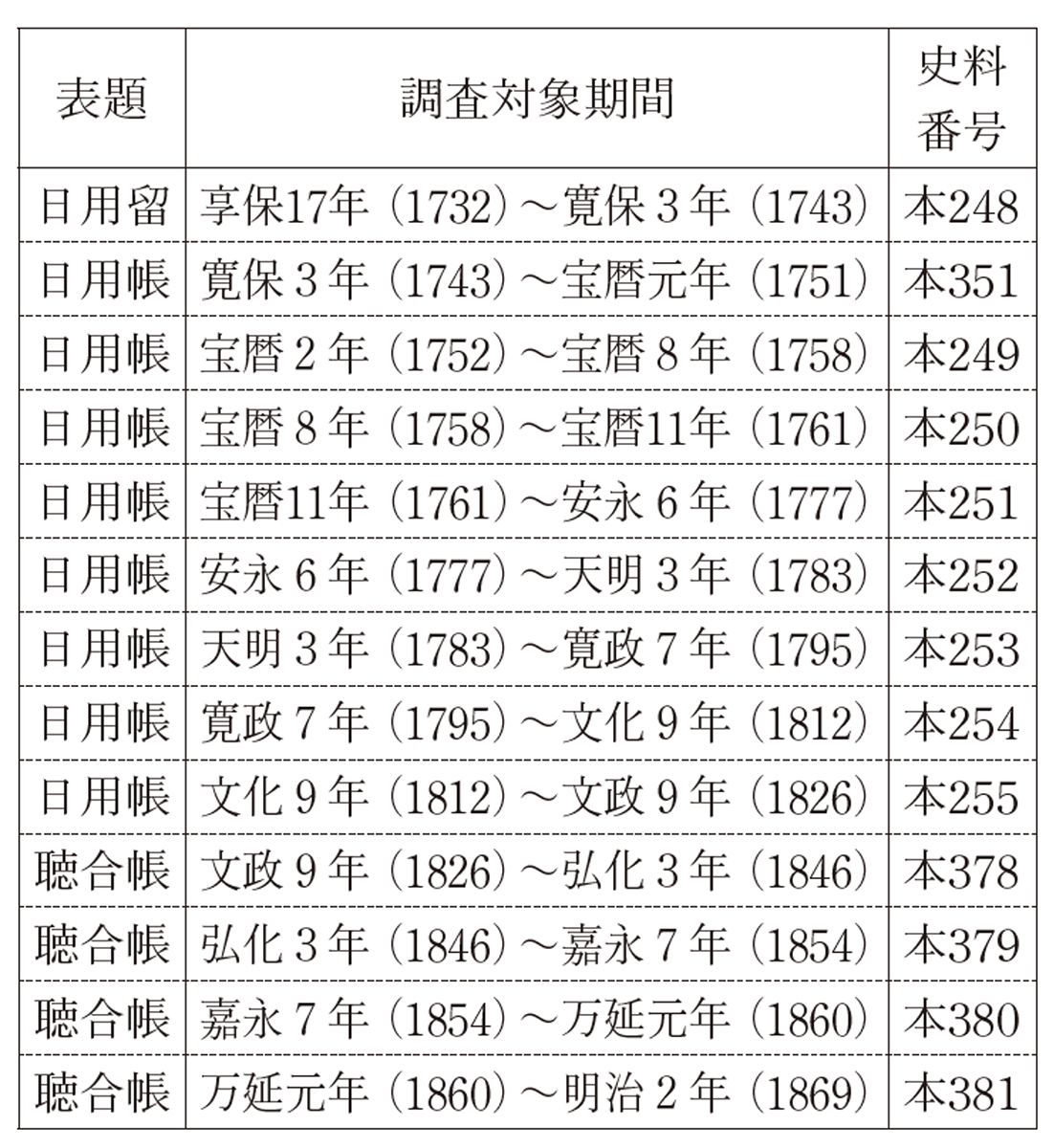

大坂両替店の信用調査書は13冊あり、下記表のように表題は「日用留(にちようどめ)」、「日用帳(にちようちょう)」、「聴合帳(ききあわせちょう)」となっている。江戸時代の「日用(ひよう)」といえば、日雇稼ぎの者を想起するが、「日用留」・「日用帳」については「日次(ひなみ)記」の意味合いが強い。

信頼調査書の表題と期間 『三井大坂両替店――銀行業の先駆け、その技術と挑戦』(中公新書)より

文政9年(1826)以降の場合、表題は「聴合帳」に統一されており、「聴き合わせ」は「問い合わせる」、「照会する」という意味を持ったので、内容面からすると「聴合帳」のほうが適合的である。

もちろん、すでに1730年代にも、奉公人が顧客の信用情報を調査する際には、「聴合」という語を用いていたから、「日用留」・「日用帳」を「聴合帳」と表記しても差し支えない。

18世紀末以降の信用調査書をみると、それまでと比べて、明らかに情報量が多くなっていることに気づく。18世紀中頃の場合、顧客の人柄や家計状態の記載は短く、信用調査書には簡単な担保の情報しか記載されていないこともあったが、18世紀末以降では、それらの記載は長文化し、顧客の親類や分家に至るまで詳細に調査された例もみられる。

大坂両替店は、18世紀後半の経営不振を打開するため、信用調査の精度を高めようとした可能性がある。次では、おもに18世紀末以降の信用調査を紹介することにしたい。