文●石井昌道 写真●宮門秀行、トヨタ

前回(https://www.goo-net.com/magazine/cartopic/motorsports/229199/)はレース参戦の話だが、今回はカーボンニュートラル燃料についてもう少しお付き合いいただきたい。そもそもEUは2022年に、2035年には域内でCO2(二酸化炭素)を排出するクルマの販売を禁止することで合意。当初はBEV(電気自動車)やFCEV(水素燃料電池車)でなければ生き残れず、実質エンジン車禁止とも見られていた。ところが2023年になって、化石燃料由来のガソリンやディーゼルではなく、カーボンニュートラル燃料を使用するのであれば2035年以降もエンジン車の新車販売を可能にすると方針転換された。これで俄然、カーボンニュートラル燃料に脚光が集まったのだ。

ガソリン等はC(炭素=カーボン)とH(水素)がくっついた炭化水素の一種で、エンジンで空気と混ぜて燃やすとO(酸素)が取り入れられ、CO2(二酸化炭素)とH2(水)が排出される。問題とされるのはCO2排出量が増えて地球温暖化を引き起こしているということだ。それを防ぐためにEUや日本を始め世界の大半が2050年までにCO2の排出量と除去量を差し引きゼロにするカーボンニュートラルの達成を目指し、そこからバックキャストでロードマップを作成。EUが2035年の規制を掲げているのも、その時点でこれぐらいはクリアしておかないと、目標達成にはならないからだ。

今回、スーパー耐久で体験させてもらった通り、カーボンニュートラル燃料は性能的にガソリンと遜色なく、小さな課題はあっても対応可能で、もう少し燃料の開発が進めば既存のエンジン車でそのまま使えるところまで来ている。問題は低コスト化と大量生産が可能かどうかということだ。

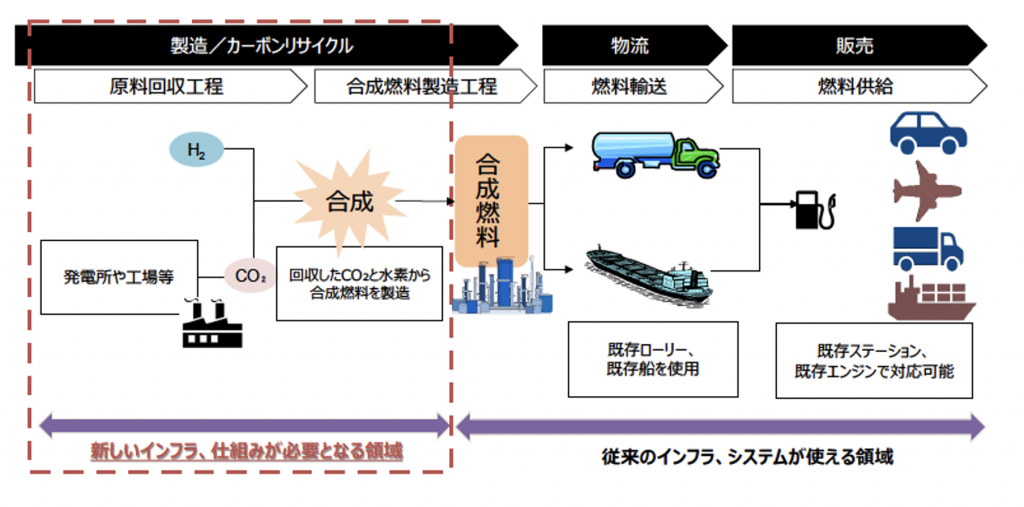

カーボンニュートラル燃料はCO2とH2から作られる。CO2は工場や発電所で発生するものを使ったり、大気中から直接回収・分離するダイレクトエアキャプターで得られる。H2を作る方法はいろいろとあるが、化石燃料由来であったら意味がない。カーボンニュートラル燃料も燃やせば当然CO2は排出されるが、もともとCO2を取り込んでいるからニュートラルと認められるもので、H2のほうを化石燃料由来で作ったらCO2過多になってしまうからだ。

だからH2は水と、太陽光・水力・風力・地熱・バイオマスなど再生可能エネルギー由来の電気から作られる通称グリーン水素でなければならない。日本の再生可能エネルギーは全発電のうち、2014年は12.1%だったところ2021年は22.4%まで伸びているのだが、けっこう頑張っているので上限が見えてきていて、2030年の目標は36〜38%。3割超えは日本の環境を考えれば立派とはいえ、貴重ではある。再エネ由来の電気があるなら、そのままBEVで使えば理想的だし、グリーン水素があるならFCEVで使う手もある。結局のところ、BEVの電気もFCEVのグリーン水素もカーボンニュートラル燃料も、元となる一次エネルギーは同じで、それをどう使うのが適切なのかは考慮する必要があるだろう。

そこで、考えられるのは海外で再エネ由来の電気が余っているところで生産することだ。例えばポルシェは南米チリのほとんど人がいない風況のいい場所にプラントを建てている。風力発電の電気と水、そして大気中のCO2からe-FUEL(カーボンニュートラル燃料)を生産。エクソン・モービル、シーメンス・エナジー、ジョンソン・マッセイなどがこのプロジェクトに参加し、これまで販売されてきた多くのポルシェが、末永く走れるように手を打ち始めている。

日本でもつい先日の5月27日にトヨタ、出光興産、ENEOS、三菱重工業の4社が合同でカーボンニュートラル燃料の導入・普及に向けた検討を開始した。エネルギーセキュリティの観点から国内生産も視野に入れているそうだ。いまのところ、国内生産すると輸入品の2倍以上の価格になると言われているうえ、前述のように再エネ由来の電気が豊富ではないが、可能性は追求してもらいたい。ちなみに、海外生産でもコストはいまのところガソリンの3〜5倍程度で、コストダウンは難しいとも言われている。

あと、レースの現場で見たちょっとした問題としては、TOTALやP1 Fuelsといった燃料サプライヤーによって中身に違いがあり、それぞれに対応しなければならないことだ。HRCでは燃料のサプライヤーを変更したとき、マッピングで対応できたそうだが、ガソリンのようにどの銘柄の燃料を入れても問題がないというところまでは持っていかないとならないだろう。また、いまのところ基準が決まっていないので、どう標準化するのがいいのかも課題だ。燃料サプライヤーはデファクトを目指して競争するので、自動車メーカー側がある研究・開発で得られた知見から、要望を出してまとめていくというのがいいのかもしれない。

カーボンニュートラル燃料には、エンジン車も生き残れるという夢があり、モータースポーツの世界では無理なく使われていくだろう。トヨタ、スバル、マツダは、カーボンニュートラル燃料に対応し、電動化にも適合する新たなエンジンの開発を三社三様で宣言した。ただし、マジョリティである一般的な乗用車で、従来のガソリンのように使えるのかどうかは、まだ未知数。再エネ由来の電気が有り余っている場所が十分にあるわけではないからだ。手には入るけれど高価で少ないとなると、一部のクルマ好きがサーキット走行のためだけに使う、なんてシナリオもあり得るかもしれない。大昔は人々のモビリティだったけれど、現在は一部の好き者が囲われた場所で楽しんでいる乗馬のようになってしまうのか? なんらかのブレークスルーが起きることに期待したい。

著者:石井昌道(いしい まさみち)