米USC Keck School of Medicineや米UCSDなどに所属する研究者らが2018年に発表した論文「Association of Digital Media Use With Subsequent Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Adolescents」は、デジタルメディア(ソーシャルメディア、動画ストリーミング、テキストメッセージなど)の使用頻度と、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の症状発症との関連性を調べた研究報告である。

研究は、ロサンゼルスにある10校の高校生(15〜16歳)のうち、実験開始時にADHDの症状がなかった2587人(54.4%が女性、47.5%がヒスパニック、17.4%がアジア人、4.2%が黒人、15.2%が白人、15.7%がその他)を解析対象とした。

まず、生徒たちにソーシャルメディアの閲覧やオンラインゲーム、動画視聴など14種類のデジタルメディアの利用頻度を尋ねた。1日に何度も使っていると回答した項目の数を、0から14までの尺度で表してもらった。

半年ごとに計4回の2年間、生徒たちに18の質問を行い、ADHDの症状がどの程度現れているかを評価した。例えば「課題を順序立てて完成させることが難しい」(不注意の症状)や、「じっとしていることが難しい」(多動性・衝動性の症状)などである。

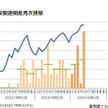

分析の結果、デジタルメディアを高い頻度で使っていると回答した生徒ほど、その後の2年間でADHDの症状が現れる可能性が高いことが分かった。高頻度で使っているメディアが1つ増えるごとに、ADHDの症状が出るリスクが上昇した。

例えば、実験開始時にデジタルメディアの高頻度利用が全くなかった生徒では、その後のADHD症状の割合が平均4.6%だったのに対し、7つのメディアを頻繁に使っていた生徒では9.5%、全ての14項目で高頻度利用があった生徒では10.5%と、明らかな差が見られた。

ただし、この結果はデジタルメディアの使用が直接ADHDを引き起こすことを証明したわけではない。また、もともとADHDの傾向がある生徒が、デジタルメディアにひかれやすいという可能性も考えられる。

研究者たちは、デジタルメディアの高頻度使用がADHDの症状に何らかの影響を与えている可能性は十分にあると考えているが、因果関係を明らかにするにはさらなる研究が必要だと慎重な結論を述べている。

Source and Image Credits: Ra CK, Cho J, Stone MD, et al. Association of Digital Media Use With Subsequent Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Adolescents. JAMA. 2018;320(3):255-263. doi:10.1001/jama.2018.8931

※ちょっと昔のInnovative Tech:このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。通常は新規性の高い科学論文を解説しているが、ここでは番外編として“ちょっと昔”に発表された個性的な科学論文を取り上げる。X: @shiropen2