実際は無音のはずなのに、何か音が鳴っているように聞こえる耳鳴り。経験がある方や、悩まされている方も多いのでないでしょうか? その耳鳴りは聴力低下のサインともいえ、特に注意すべき症状もあるのだとか。今回は、東京医科歯科大学医 学部附属病院 耳鼻咽喉科教授の堤 剛(つつみ・たけし)先生に、「耳鳴り」について教えていただきました。

この記事は雑誌『毎日が発見』2021年1月号に掲載の情報を再構成したものです。  静かなときに限って響く耳鳴り。加齢に伴う難聴が原因のこともあれば、耳や脳の病気が原因のこともあるので注意しましょう。

静かなときに限って響く耳鳴り。加齢に伴う難聴が原因のこともあれば、耳や脳の病気が原因のこともあるので注意しましょう。

●耳鳴りとは?

実際には鳴っていない音が鳴っているように聞こえる現象のこと。耳鳴(じめい)ともいう。大きく分けて自覚的耳鳴と他覚的耳鳴がある。ほとんどが自覚的耳鳴で、他覚的耳鳴はごくまれ。

【自覚的耳鳴】

・本人にしか聞こえない

・原因は多岐にわたる

・外耳炎や中耳炎、難聴、メニエール病など、耳に原因がある

・高血圧や脳腫瘍、脳梗塞などの病気が原因のことも

・ストレスや老化が原因の場合もある

【他覚的耳鳴】

・聴診器などを使用して音を増幅すればほかの人も聞くことができる

・体のどこかに雑音を発生させている原因がある

・脳など耳の近くの血管の音が原因となることも

難聴悪化で耳鳴りもひどくなる

夜寝るときなど、静かな環境の中に身を置いたときに生じやすい耳鳴り。

キーン、ジージー、ザーザーなど雑音が大きいと不快ですね。

深夜の耳鳴りで眠れないという方もいるほど、耳鳴りはやっかいな症状といえます。

「耳鳴りの原因は、実はよく分かっていません。耳の奥の音を司る内耳に加え、内耳から脳に音を伝える聴神経の興奮が、耳鳴りに関わっていると推定されています」と堤剛先生は説明します。

耳の鼓膜で捉えられた音は、内耳の蝸牛で電気信号に変換され、聴神経を通って脳へ伝わり、例えば、人の声や小鳥のさえずりなど、「〇〇の音」として認識することができます。

耳鳴りは、この音の経路の、聴神経と脳の部分で発生していると考えられているのです。

「難聴のように内耳に障害が起こり、音をうまく捉えられなくなると、それより上位の神経が興奮して、本来は聞こえない音が聞こえる耳鳴りを引き起こすのです。耳鳴りは聴覚低下のサインともいえます」と堤先生は話します。

加齢に伴い聴覚細胞が死滅して数が減ることで老人性難聴になります。

その結果、聴神経が興奮して、耳鳴りも起こりやすくなるのです。

もちろん年齢を問わず、突然片方の耳が聞こえなくなる突発性難聴のような病気でも、耳鳴りは起こります。

また、脳の血管の音が「ドクンドクン」といった耳鳴りになって聞こえることもあるそうです。

「ドクンドクンという拍動音は、脳の血管に異変が起きている可能性もあり、違和感を覚えたらすぐに受診を。放置は生活に著しく支障をきたすこともあります」と堤先生。

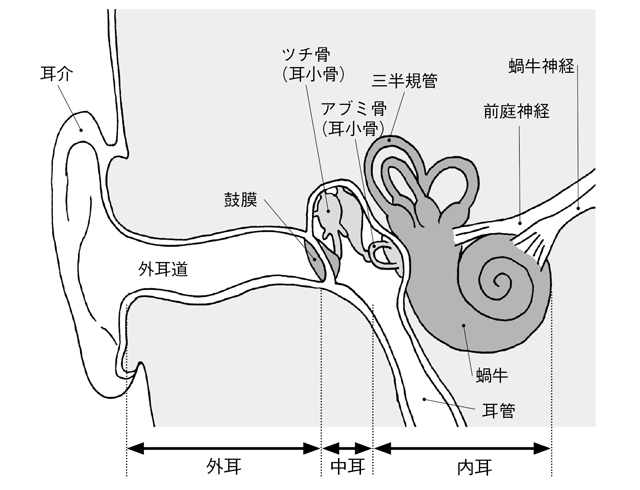

耳の中はこのようになっています

外部から聞こえてくる音は、鼓膜で捉えて内耳のカタツムリのような蝸牛に伝えられ、蝸牛神経などの聴神経を通して脳へ送られます。

症状によって考えられる病気が異なります

【耳鳴りが片耳で聞こえる場合】

●突発性難聴

ある日突然片方の耳が聞こえなくなり、早期に治療を受けないと聴力が失われる。

●メニエール病

激しく回転するようなめまい、難聴、耳鳴り、耳の閉塞感の症状が特徴的。

●聴神経腫瘍

音の信号を脳へ伝える聴神経に生じる腫瘍。良性だが耳鳴りなどの症状を引き起こす。

【耳鳴りが両耳で聞こえる場合】

●老人性難聴

加齢に伴う聴覚細胞の減少で聴力が低下すると、耳鳴りも生じやすくなる。

●騒音性難聴

大きな音の波長によって内耳の蝸牛がダメージを受け、難聴や耳鳴りが起こる。

【低音の「ザーッ」という耳鳴りの場合】

●耳垢塞栓(じこうそくせん)

耳垢が外耳にたまって詰まった状態。音が伝わらず難聴・耳鳴りになることも。

●耳管狭窄

内耳とのどをつなぐ耳管に炎症が起こり、狭くなることで、耳が詰まったようになる。

●耳硬化症(じこうかしょう)

内耳にある小さなアブミ骨が硬くなって動かなくなり、難聴・耳鳴りなどを引き起こす。

【「キーン」という金属音の耳鳴りの場合】

ストレスや突発性難聴、メニエール病が原因のことがある。

大きな音も原因の一つ

不安なら早めに受診を

「耳鳴りは年のせい」と油断してはいけません。

突発性難聴のような病気は、放置すると難聴が改善しなくなることもあります。

耳鳴りが始まったら、早めに耳鼻科で耳の病気や脳の血管の病気などが潜んでいないかをチェックしましょう。

また、日常的に大きな音を聞く習慣がある人は、難聴や耳鳴りのリスクを上げているのです。

「大きな音を聞き続けると、聴覚細胞は破壊されます。難聴や耳鳴りを起こさないようにするには、聴覚細胞を守るため、大きな音を聞き続けないことが重要になります」と堤先生はアドバイスします。

加齢に伴い音が聞こえにくくなると、テレビの音量を上げるといったことはありがちです。

家族に音の大きさを指摘されて、市販の集音器で音のボリュームを上げて聞いている方もいるでしょう。

また、スマートフォンの音量を上げ、イヤホンを使用することは、老若男女問わず当たり前のように行われています。

大音量で聴覚細胞がダメになるのは、年齢は関係ありません。

若い頃から大音量を好んでいた方は、そうでない方と比べ、難聴や耳鳴りのリスクが上がるので注意しましょう。

「老人性難聴で耳鳴りになっている場合は、補聴器を正しく使用することで改善することがあります。補聴器は高額なものは必要ありません。ご自宅近くの耳鼻科で聴力を調べ、それに合った補聴器を選び、こまめにメンテナンスを受けることが重要です」と堤先生は話します。

一般的に耳鳴りの治療は、聴神経の興奮を抑えるための抗不安薬や漢方薬の処方が柱です。

また、東京医科歯科大学医学部附属病院耳鼻咽喉科のように、「耳鳴り順応療法」(TRT)という治療を行っている医療機関もあります。

TRTは、補聴器のような小型機器を耳に装着し、耳鳴りが少し聞こえるくらいの雑音を流すことで、耳鳴りへの意識をそらす治療法です。

約半数の方に効果があると報告されています。

「いずれにしても耳鳴りで生活の質を下げることがないように、耳鼻科で一度は診てもらいましょう」と堤先生はアドバイスします。

つらい耳鳴りの克服・予防を心がけ、快適な音の生活環境を維持しましょう。

《こんな症状は要注意!》

ドクンドクンの耳鳴りは脳血管異常のサインかも

ドクンドクンという拍動音が耳鳴りとして聞こえるときには、脳などの血管の雑音を捉えている可能性があります。

通常、音は耳から集めて信号化した状態で聴神経を通して脳へ伝えられ、脳が音として認識します。

ところが、脳の血管の音を聴神経が捉えることがあるのです。

脳動脈の異常や血管が詰まるといったことでも、拍動音は生じます。

ドクンドクンという音が聞こえたら、すぐに近くの耳鼻科を受診するようにしましょう。

聴力低下のサインの耳鳴りは、キーンという音が多いようです。

取材・文/安達純子 イラスト/堀江篤史

<教えてくれた人>

東京医科歯科大学医 学部附属病院 耳鼻咽喉科教授

堤 剛(つつみ・たけし)先生

1992年東京医科歯科大学卒。獨協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科准教授、埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科准教授などを経て、2015年より現職。めまい平衡医学や聴覚医学、耳科手術などが専門領域。