地震などの大きな災害が起きる前に、身近に高齢者のいる家庭ではどのような備えができるでしょうか。金沢市では、防災士から備えのポイントを学ぶ講座が開かれました。講座には、家庭や地域などの身近な場所に高齢者のいる人たちが参加しました。

参加者「親が高齢なので心配で、ちょっとでも知識を取り入れようと」「地域に高齢者が非常に多いので、高齢者の方にいざ何かあったらお手伝いできるかなと勉強に来た」

まずはそれぞれ普段からどのような備えをしているのか、意見を交わしました。

参加者「非常食の備蓄、あとは防災バッグとか」「阪神淡路大震災の時に相当用意したが、あれから全然(災害が)起きないのでばらしてしまって、あれから何もしていない」

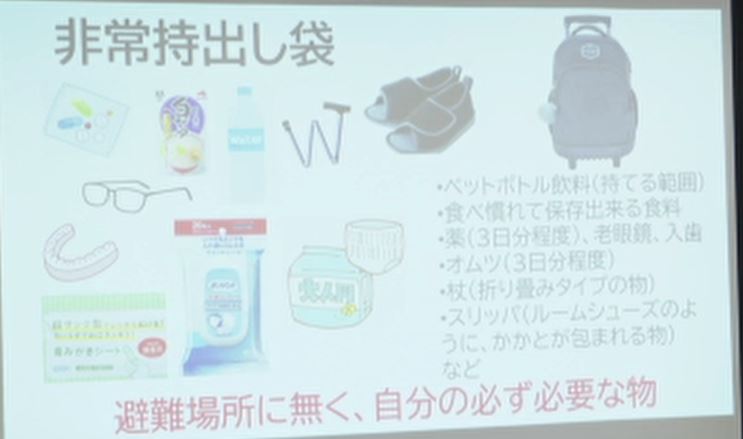

高齢者の視点で見ると、入れ歯や紙パンツなど備えるものが変わってきます。

講師を務めた防災士の竹田雅子さんは、避難所にはないが、普段から欠かすことのできない入れ歯や補聴器などは、防災バッグに入れて準備しておくことが大切だといいます。

また、食事や日用品の備蓄も使い慣れているものを普段から多めに購入して用意しておくことがも有効だということです。

防災士・竹田雅子さん「生活の延長線上、高齢者が使っているものを余分に多めに用意しておく。(避難時に)食べるものは普段食べ慣れているものを食べていただきたいので」

講座で紹介された、備えに必要なことです。

例えば、避難所で使うための室内履きのスリッパは、ちょっとしたところでもつまずいてしまう可能性があるので、かかとまであるものが良いです。

また、避難の際に転ばないよう、部屋のカーペットなどの段差もなくしておくようにしましょう。

使い慣れているものを備蓄することは重要ですが、一般的な目安とされているのは大体7日から10日分だそうです。ご家庭の備え、これを機に改めて確認してみてはいかがでしょうか。