4月30日に訃報が公表されたブライダルデザイナーの第一人者・桂由美さん(享年94)。手がけたウエディングドレスは数知れず、日本だけではなく、世界各国の花嫁を魅了してきた。

そんな桂さんは晩年、戦争体験を語る機会が増えたことはあまり知られていない。ロシアがウクライナに侵攻した2年前、記者は桂さんに自身の悲惨な戦争体験と平和を願う一人のデザイナーとしての心境をインタビューした。

「もうね、平井から西、亀戸、錦糸町、両国あたりまで5、6キロほどずっと丸焼けだったの。商店も住宅も、いくつか立ってたビルも何もかも焼夷弾で燃えて見渡す限り焼け野原。その間に数え切れないほどの焼死した人たちが、真っ黒になったマネキンのように横たわっていました。今でも決して忘れることのできない光景でしたよ」

桂さんはこう言って、1945年3月10日を振り返った。この日の未明、米軍は約300機のB29で都内の下町エリア全域を波状攻撃した。東京大空襲・戦災資料センターの調べでは、投下された焼夷弾は約2000トン。死者・行方不明者は10万人を超え、焼け出された罹災者は100万人にも上るという。

「戦後、下町大空襲って呼ばれる大惨事なんですが、当時私は14歳。皇居そばの共立高等女学校中等部2年生(現在の共立女子中学高校、中学2年に相当)で級長をしていました。自宅は東京の東端、小岩にあり被害はなかったものの、学徒勤労動員先の沖電気・田町工場が気になって仕方ありません。それで、夜が明けてから、母が『危ないから行かないで!』と言うのも振り切って朝7時半ごろに家を出たのです」

電車は小岩駅から西へ2つ目の平井駅まで。そこから先、亀戸駅、錦糸町駅は焼失しており、やむなく徒歩で両国駅へ向かった。

「黒焦げのマネキンだと思ったのが焼死者だと気がついたのは、途中で丸焼けになった馬が胴体から真っ二つになって、ピンク色の腸がはみ出ているのを目の当たりにしたからです。ゾッとしました。改めて見回すと、焼死体だらけ。怖くて怖くてその場にへたり込んでしまいました。そばの掘割(水路)はもう死体の山ですよ。空襲で炎に包まれて逃げ道がなくなり、みんな飛び込んだのでしょう」

田町には約4時間がかりで正午前に到着。だが、帰り道を心配した担当の教師に促され、すぐに帰宅した。

「帰り道も来た時とほぼ同じ道筋のはずですが、なぜか記憶がないんです。それほど恐怖に打ちのめされてたんだと思います」

■「軍国少女」が一変

その後、二十数人のクラスメートのうち5人が犠牲になったことを知る。

「それまでの私は、特攻隊の奮戦を新聞やラジオで知り、女子であるにもかかわらず『次は私だ!』とばかりに指先を切って血書をしたため、当時の海軍大臣に送ったこともあるほどの『軍国少女』でした。でも敗戦後、世の中が一変してしまうと、『あの戦争は何だったのか?』と自問自答してばかりいました」

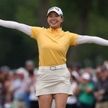

共立女子大に進学し、演劇活動に夢中になった時期もあった。しかし卒業後は家業の洋裁学校の講師となり、1960年から約1年間、フランス・パリに留学。帰国後、ウエディングデザイナーとして独立し65年に日本初のブライダルサロンを開業した。以来、最前線で活躍してきた。

78年には、来日したフランスの著名デザイナー、ピエール・バルマン氏が視察に訪れ感嘆した。

「『僕は、この世で一番美しいのは花嫁姿だと思っている。毎日、ウエディングドレスに携わっているあなたが羨ましい』。バルマンさんにこうおっしゃっていただき、改めて天職だと感じました。人生で一番輝ける時を新郎新婦と共有できる喜びは、何物にも代えられません」

だからこそ、と桂さんは力を込めてこう話した。

「戦争には、(当事国)それぞれに言い分があるのでしょう。でも、ファッションに関係する人間としては、戦争は絶対に避けてほしい。味方にも敵にも最高の時を迎える花嫁がいて家族もいるわけです。皆、平和で幸せな未来を願っています。だからウエディングドレスというのは平和の象徴だと思って私はデザインしています」

ここ数十年、ウクライナに限らず、パレスチナ、ミャンマー、アフリカ各国など武力紛争は収束するどころかむしろ増加傾向にある。桂さんの平和への真摯な思いが一刻も早く実現することを願ってやまない。 (高鍬真之)