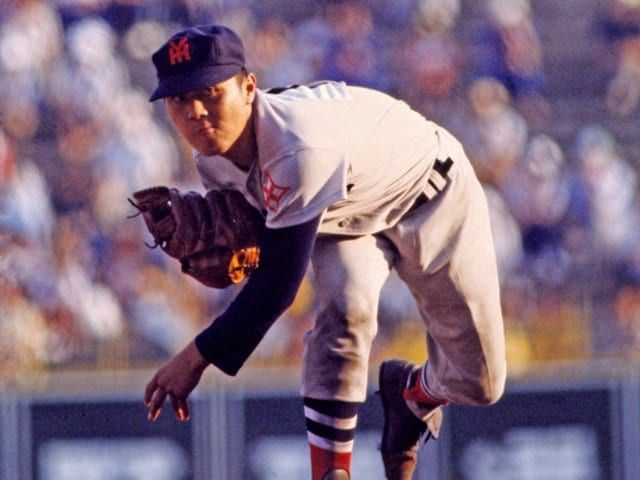

ケンカ、ギャンブル、野球部からの失踪、警察官による取り調べ……。高校時代、並外れた才能を持ちながら“札付きのワル”でもあった愛甲猛が、道を踏み外さずに野球に打ち込むようになった理由とは。23人の「異端な野球人」に直撃した『プロ野球アウトロー列伝 異端の男たち』(大洋図書)より、一部を抜粋して紹介します。(全2回の1回目/後編へ)

札付きのワルだった学生時代

あまたある「野球本」の中で、愛甲猛の処女作『球界の野良犬』(宝島SUGOI文庫)ほどインパクトのある一冊はない。帯には「暴走族、アンパン、失踪、暴力、野球賭博、筋肉増強剤球界“出禁”上等!」と書かれている。そして、これらのフレーズはまったく誇大表現ではない。すべてが事実なのである。

1ページ目「はじめに」の冒頭2行を引用したい。

ケンカ、ドラッグ、ギャンブル、そしてドーピング。

すべてが野球の肥やしになると信じて、やりたいことをやってきた。

「コンプライアンス遵守」をお題目としている令和の現在から見れば……、いや、そもそも昭和の時代を含めて、ケンカ、ドラッグ、ギャンブル、ドーピングが「野球の肥やしになる」と考えられていた時代は古今東西、未来永劫一切ない。断言できる。

この本について、愛甲は淡々と振り返る。

「ヘンに遠回しに書いたり、脚色したりする方がトラブると思ったんで、他人から聞いたことじゃなく、自分が見たこと、実際に体験したことを素直に書いただけ。だから、誰からも訴えられてないし、トラブルにもなっていないですよ。いや、そもそもオレが実際に書いたわけじゃなく、ライターさんにしゃべったものだけどね(笑)」

中学時代、そして甲子園でスターとなった横浜高校時代、いずれも愛甲は自他ともに認める札付きの「ワル」だった。

「だけど、オレだけが突出してワルだったわけじゃなく、オレより悪いヤツはみんな野球部を途中で辞めていっただけ。でも、もしもオレが野球をやっていなかったら、間違いなくソッチの道に行っていたよね」

野球部から失踪し暴走族に…女性警官は取り調べで涙

1978(昭和53)年、高校1年の夏に甲子園に出場し、早くも注目を集めていた愛甲は、その年の秋、野球部から失踪したという。

「1年夏の甲子園が終わって、もうどうしようもなく肩が痛くなった。誰にも言えずに、それでも秋の大会で投げ続けていたら、今度は腰まで悪くなった。先輩にも、監督にも言えない。でも、満足に投げられないから、“アイツは天狗になっている”と言われる。それがものすごいイヤで寮を抜け出したんです」

友人の家を転々とする日々が続いた。久しぶりに暴走族の集会に顔を出しもした。すると、ヘッドを務める先輩に「ちょっと来い」と呼び出された。

――お前はこんなところにいるヤツじゃねぇだろ、とっとと戻れ!

そして、こう続けた。

――お前はオレたちの夢なんだよ。

「久々に先輩に会ったから、“歓迎してもらえるのかな?”って思っていたら、“お前、こんなところで何してんだ?”ってものすごい怒られて。やっぱり、オレたちがガキだった頃はみんな野球が好きだったから、オレが甲子園に出て、テレビに出たっていうことがものすごく自慢だったらしくて、野球もせずにそこにいるっていうことがとっても腹立たしかったらしいんだよね。それで、“お前はこんなところにいるヤツじゃない、とっとと戻れ!”って……」

このとき先輩が口にした「お前は、オレたちの夢なんだ」という言葉は、その後も長く愛甲の脳裏に深く刻まれることになる。

ちょうどこの頃、補導された。調書を取った防犯課の担当者は中学時代からなじみのある女性警官だった。取り調べの途中、彼女は涙を流して訴えた。

――もう一回、野球をやってよ……。

「防犯課の林さんっすね。中学の頃、パチンコ屋に出入りしていたときに、“こんなところで何してんの?”ってよく怒られていた警察の方なんだけど、彼女が一緒になって泣いてくれたんです。高校のときに補導されて、林さんが調書を取っていたんだけど、“もう一回、野球やってよ”って真剣に泣いてくれたんです……」

「お前から野球を取ったら、一体、何が残るの?」

それでも、まだ自宅に戻ることはしなかった。もちろん、もう一度グラウンドに立つ気持ちも微塵もなかった。そんな折に、弟の居場所を突き止めた兄によって、自宅に連れ戻された。待っていたのは母の言葉だった。

――お前から野球を取ったら、一体、何が残るの?

愛甲は言う。

「小学校3年の頃からずっとアホみたいに野球をやってきた人間だったから、オレから野球を取ったら、何も残らないことは自分でもわかっていた。だから、お袋の言葉に何も答えられなかった。そうしたら、“ほらみろ、お前には野球しかないんだよ”って言われてね。この言葉が決定的だったのかな?」

先輩からのメッセージ、婦人警官からの哀願、そして母の言葉—。

答えは一つだった。

「母の問いに対して、オレは何も答えることができなかった。先輩からはすごく怒られた。そして女性警官は一緒になって泣いてくれた……。こうしたことが重なって、“もう一回、やり直そう”、素直にそう思えましたね」

類まれなる才能を持った逸材は、寸前のところで道を踏み外さずに済んだのである。

<続く>

文=長谷川晶一

photograph by AFLO