祭礼などで庶民に受け継がれてきた舞や踊りの「民俗芸能」を、日本人の豊かな心と風土が生んだ芸術「ジャパンアーツ」と捉えて学ぶ連載の第三回をお届けします。

今回は、第一回で挙げた民俗芸能の14分類のうちの「神楽」について、大学講師の山崎敬子氏に解説していただきます。

【教養としての民俗芸能】#1 民俗学から見た民俗芸能学

山崎敬子(やまさき けいこ)

1976年生まれ。実践女子大学院文学研究科美術史学専攻修士課程卒。大学在学時から三隅治雄・西角井正大両先生から折口信夫の民俗芸能学(折口学)を学び、全国の祭礼を見て歩く。

現在、玉川大学芸術学部や学習院大学さくらアカデミーなどで民俗芸能の講座を担当しているほか、(一社)鬼ごっこ協会・鬼ごっこ総合研究所、(社)日本ペンクラブ、(株)オマツリジャパンなどに所属し地域活性事業に取り組んでいる。ほか、日本サンボ連盟理事。著書に『にっぽんオニ図鑑』、共著に『メディアの将来像』など多数。

日本の芸能の起源

どこかで見たことはないだろうか。祭礼で舞う巫女の姿を。これは民俗芸能分類では「神楽(カグラ)」に属するもので、日本の神々への芸能である。

京都・城南宮の火焚祭で披露された神楽 ©高橋佑馬

京都・城南宮の火焚祭で披露された神楽 ©高橋佑馬

日本の芸能の起源は何か。日本神話「天岩戸」に起源を今に伝える逸話が記されている。

天照大神が弟神・須佐之男命の狼藉を避けるべく天岩戸に隠れたとき、天鈿女命(天宇受売命:アメノウズメノミコト)が岩戸の前に桶を伏せて起き、その上で行った舞踊行為が芸能の起源とされているのだ。

天照大神の前で奏されたこの舞踊行為は神楽の原点であると言え、さらにはこの舞踊行為を『日本書紀』では「巧みに俳優(わざおぎ)をした」と、『古事記』では「神懸り」と記していることも意味が深い。特に「わざおぎ」。これは手振りや足踏みで面白おかしい技をして、歌い舞い楽しませる人を意味し、神を招く技をなすという意味で、現代の俳優(はいゆう)に繋がる言葉である。

天岩戸の前で「俳優(わざおぎ)」をする天細女命/春斎年昌画、明治20年(1887年)

天岩戸の前で「俳優(わざおぎ)」をする天細女命/春斎年昌画、明治20年(1887年)

この「わざおぎ」、実は神話のみならず日本史にも登場する。皇極天皇四年(645年)に起きた古代日本最大のクーデター「乙巳の変(いっしのへん)」だ。これは専制政治を行っていた蘇我蝦夷・入鹿親子を中臣鎌足、中大兄皇子らが打倒したもので、『日本書紀』にはその時の様子が記録されている。

その中に、「中臣鎌子連、蘇我入鹿臣の、人と為り疑ひ多くして、昼夜剣持けることを知りて、俳優に教へて方便りて解かしむ」とある。蘇我入鹿は猜疑心が強くて昼夜剣を身に着けているため、俳優(わざおぎ)を使い騙してその剣を外させ、暗殺を成功させたのである。

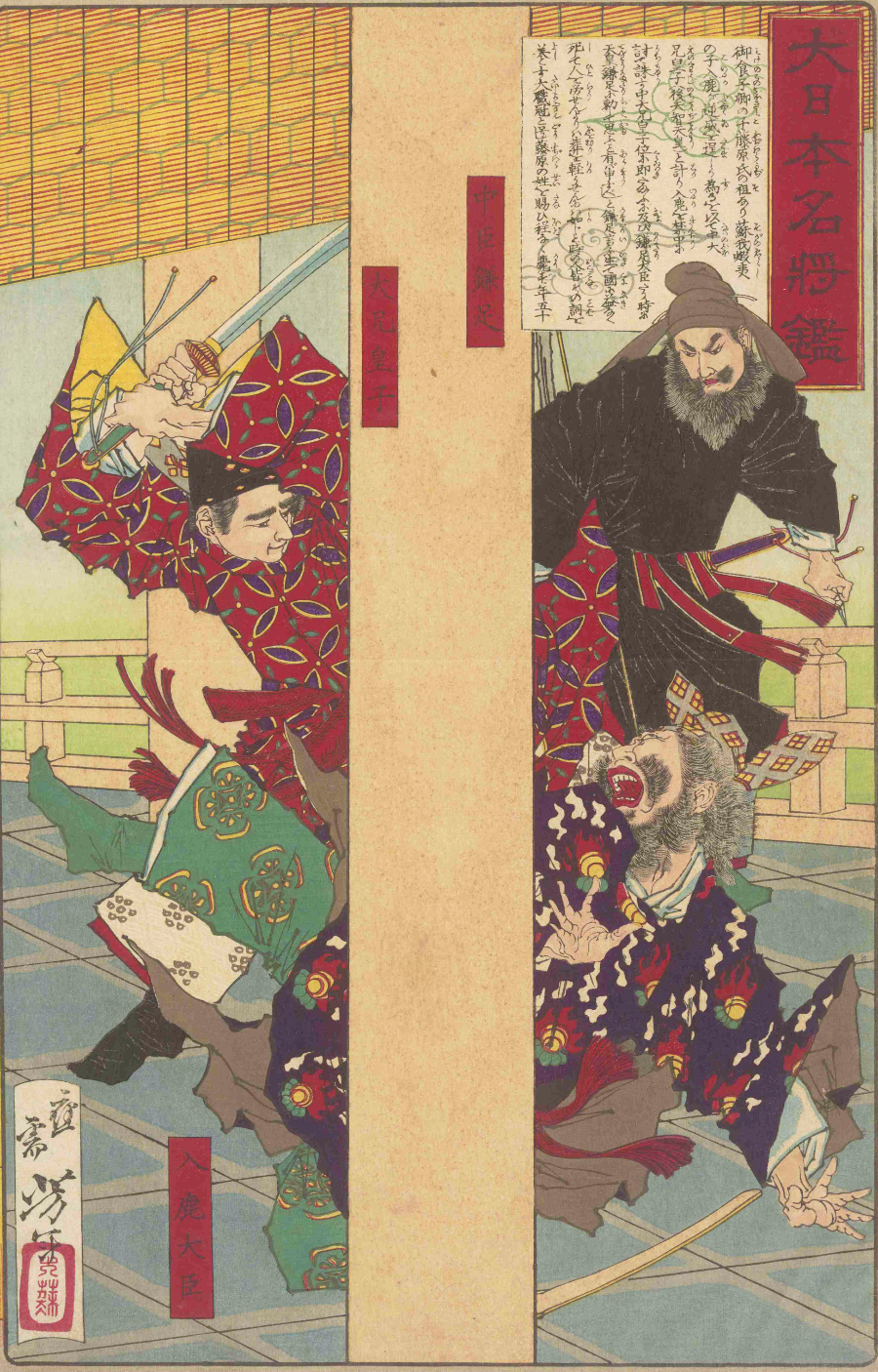

蘇我入鹿(下)を襲撃する中臣鎌足(右)と中大兄皇子(左)/月岡芳年『大日本名将鑑』明治20(1887)年,東京都立図書館 TOKYOアーカイブより

蘇我入鹿(下)を襲撃する中臣鎌足(右)と中大兄皇子(左)/月岡芳年『大日本名将鑑』明治20(1887)年,東京都立図書館 TOKYOアーカイブより

蘇我一族を倒した中大兄皇子は体制を刷新し、「大化の改新」と呼ばれる改革を断行する。大化の改新は知られているが、蘇我一族を倒した乙巳の変に俳優(わざおぎ)が関わっていたことは、あまり知られていない。

神楽とは 〜座から楽へ〜

さて、話を本題に戻す。神楽とは何か。

神様を招き、その前で行われた祭り(芸能)が神楽だが、神楽の語源は神座(かむくら)の約音とするのが定説である。

古くは神座(神様が座す場所)を設けて神々を勧請(神仏の来臨や神託を祈り願うこと)して招魂・鎮魂の神事を行っていたためだ。古代では神遊(かみあそび)とも称した。

ではなぜ「座」から「楽」になったのか。

「楽」は『古事記』では「あそぶ」と読んでいる。「楽(あそぶ)」とは鎮魂の歌舞を差す言葉で芸能関係に使われるようになったもので、時代が経つにつれ、神が座す空間「神座」から神の芸能「神楽」という言葉へ変遷したと思われている。当初は「神楽」は「かぐら」とも呼んでおらず、『万葉集』では「神楽」「神楽声」などと書いて「ささ」と呼んでいる記述も見受けられる。これは神楽を舞う人間が笹を持っていたためであろう。

「神楽」を「かぐら」と読むことが定着してくるのは平安中期頃。京都の加茂神社の還立の神楽(寛平元年/889年)や石清水八幡社の「神楽」(寛平年間)などが、「神楽」という言葉の初見と言われている。これらが宮中の神事にも影響し、宮中の神楽「御神楽(みかぐら)」が生まれたとも推測されている。

神楽の分類

神楽は宮中で行われる御神楽と、民間に行われる里神楽(さとかぐら)に大別される。

民間に伝承された里神楽は、その特色から4つに大別される。

➀巫女神楽

神に仕える資格を持つ女性(巫女)による神楽。神がかりして託宣するために舞をまったものが洗練化されたもので、古い姿は島根県の美保神社の朝神楽・夕神楽の巫女舞や佐陀神社などで見ることができる。春日大社の社伝の神楽8人の御巫(みかんこ)による八乙女舞も必見である。

奈良・天河大辨財天社の松囃神事での巫女神楽 ©佐々木美佳

奈良・天河大辨財天社の松囃神事での巫女神楽 ©佐々木美佳

巫女舞は手に鈴、扇あるいは榊の枝などを持ち、順めぐり・逆めぐりに旋回して舞うのが特徴である。

②採物神楽(出雲系)

島根県松江市佐太(さだ)神社の七座の神事と神能(佐陀神能)に代表される神楽で、神楽を舞う中で手に持つ採物(とりもの)を用いる。採物は榊・御幣・杖・笹・弓・剣・鉾などがある。

高千穂神楽のうち、高千穂神社の神楽殿では観光客向けに、一年を通じて毎夜1時間ほど舞が披露されている

高千穂神楽のうち、高千穂神社の神楽殿では観光客向けに、一年を通じて毎夜1時間ほど舞が披露されている

日本神話を扱った演劇的なストーリーをもつものが多いことと、最も古い形が出雲(島根)の佐陀神社にあることから「出雲系神楽」といわれる。演目としては「天岩戸」や「八岐大蛇」などが有名である。近世以降の江戸及び近隣に伝わるパントマイム式の神楽「里神楽」や、九州に伝わる神楽などもこの流れを汲んでいる。

江戸近隣の里神楽は採物の舞や神歌は省略され、神話をすべてパントマイムで演じる傾向にあり、高千穂神楽に代表される九州の神楽は採物神楽に傾く傾向にあると言われている。

③湯立神楽(伊勢系)

長野県の遠山の霜月祭の様子/飯田市フォトライブラリーより

長野県の遠山の霜月祭の様子/飯田市フォトライブラリーより

伊勢神宮に行われた湯立(ゆだて)神楽に代表される神楽。湯立は、もともと湯釜(ゆがま)に湯をたぎらせ、その湯を振りかけることによって穢を祓い清める呪法だが、神楽のなかに取り入れられた。伊勢のものは明治維新のおりに絶えてしまったが、湯立を中心にした神楽は全国的に広く流布している。

この流布に大きく関わっているのが、伊勢神宮外宮の御師(おし)*と呼ばれる外勤神職たち。故に「伊勢系神楽」ともいわれる。また、霜月に舞われる地域では「霜月神楽」と言うこともある。

*御師とは、特定の社寺に所属して、その社寺へ参詣する者や信者の為に祈祷、案内をし、参拝・宿泊などの世話をする外勤神職のこと。

遠山の霜月祭では舞いながら素手で行う「湯切り」が大迫力/飯田市フォトライブラリーより

遠山の霜月祭では舞いながら素手で行う「湯切り」が大迫力/飯田市フォトライブラリーより

伊勢になくとも全国に存在し、例えば秋田県横手市にある保呂羽山(ほろうさん/ほろわさん)の波宇志別神社(はうしわけじんじゃ)の霜月神楽や愛知県の花祭、長野県の遠山の霜月祭りなどが有名である。

➃獅子神楽

権現(ごんげん)としての獅子頭を回しながら悪魔祓い、火伏せや息災延命を祈祷する神楽。➀〜③は舞う場所を設けて演ずる神楽だが、こちらは別で、さらに2つの系統に分かれる。

(1)山伏系神楽…青森・岩手・秋田・山形に伝わる。

岩手県花巻市の早池峰神楽/岩手県公式観光サイトより

岩手県花巻市の早池峰神楽/岩手県公式観光サイトより

奥羽地方に伝わっており、獅子頭(権現様)をあがめ、安置した場所の前で神楽を展開する。修験道(山伏)の影響が濃いのが特徴。

地域によって名称が異なり、東北地方の日本海側(秋田県・山形県)では番楽といい、山伏神楽の流れを汲む。鳥海山北麓の獅子舞番楽などが知られる。青森県には能舞(下北の能舞)が伝わっている。岩手県には山伏神楽が多く伝わっており、花巻市の早池峰神楽や宮古市の黒森神楽、普代村の鵜鳥(うのとり)神楽などが有名である。

(2)太神楽…伊勢・尾張(熱田)を拠点とする。

毎年末、伊勢大神楽の全社中は一年の旅から戻って増田神社で総舞を行う ©稲村行真

毎年末、伊勢大神楽の全社中は一年の旅から戻って増田神社で総舞を行う ©稲村行真

伊勢信仰に拠っていた曲芸的獅子舞が特徴。「伊勢大神楽」(本拠地:三重県桑名市増田神社)が有名。もともとは伊勢のお祓いと称して各地を巡回し、散楽風の曲芸や狂言を演じたもので、現在、全国的に分布する二人立ての獅子舞の多くはこの太神楽の系統である。

総舞ではジャグリングのような曲芸が続き、アクロバティックな「魁曲(らんぎょく)」で締めくくられる ©稲村行真

総舞ではジャグリングのような曲芸が続き、アクロバティックな「魁曲(らんぎょく)」で締めくくられる ©稲村行真

かつては東海道の中継地であった桑名と熱田それぞれに勢力があった。熱田の勢力は徳川家とともに江戸に拠点を移したほか、水戸藩とともに水戸にも広がった。

まとめ

宮中の御神楽と民間の里神楽。そして里神楽の4分類。単語は同じ「神楽」でも中身は異なるうえに、出雲系と伊勢系がある点が日本らしい。

皆様が生活する地域でもし神楽を見る機会がありましたら、古代からの芸能の香りをぜひ感じていただきたい。

そして、最後に。採物(出雲系)、湯立(伊勢系)、獅子の様々の神楽で行われる仮面の舞には、能が大成される以前の古い形式も残っている。伝統芸能が確立する前の日本の芸能を今に伝えるのも、民俗芸能の良さである。