G7広島サミットの経済効果について深掘りします。開催からまもなく1年。コロナ禍の収束や円安といった追い風の中、今、多くの観光客が広島を訪れています。

去年5月19日から3日間、広島市のホテルに各国首脳が集まって開かれたG7広島サミット。あれからまもなく1年が経とうとしています。

こちらは、サミットに参加した首脳たちが記念撮影をした場所。1年たった今もこうして訪れる人がいます。

訪れた人

「ここで撮影しているというのは聞いていた。娘と記念に足を運んだ」

ホテルでは、実際に会議で使われた円卓を今も展示しています。こちらは、広島サミットをニュースで見たという外国人客。九州や関西など日本を周遊するツアーに参加し、このホテルに立ち寄りました。

外国人客

「わたしたちは北イングランドのランカシャーから来た。ここに来られて、とてもうれしい。G7はここで開かれ、私たちはここに滞在している。すばらしい」

刻一刻と、その模様が国内外に伝えられた広島サミット。ホテルによりますと、影響は想像以上だったといいます。

グランドプリンスホテル広島 中村洋之 マーケティング支配人

「(この1年の変化は?)サミット開催直後からホームページの検索数が通常時の10倍ぐらいに増えて、ある程度は『サミット開催ホテルに泊まってみたい』という声は想像していたが、期待以上の反響で、宿泊予約も大きく伸びた」

ホテルの宿泊客数は、コロナ禍の前とほぼ同じ水準に戻りました。そうした中で…

グランドプリンスホテル広島 中村洋之 マーケティング支配人

「特に海外の客が増えて、アジア(からの客)はまだコロナ前から回復していないが、欧州からの客がたいへん増えた」

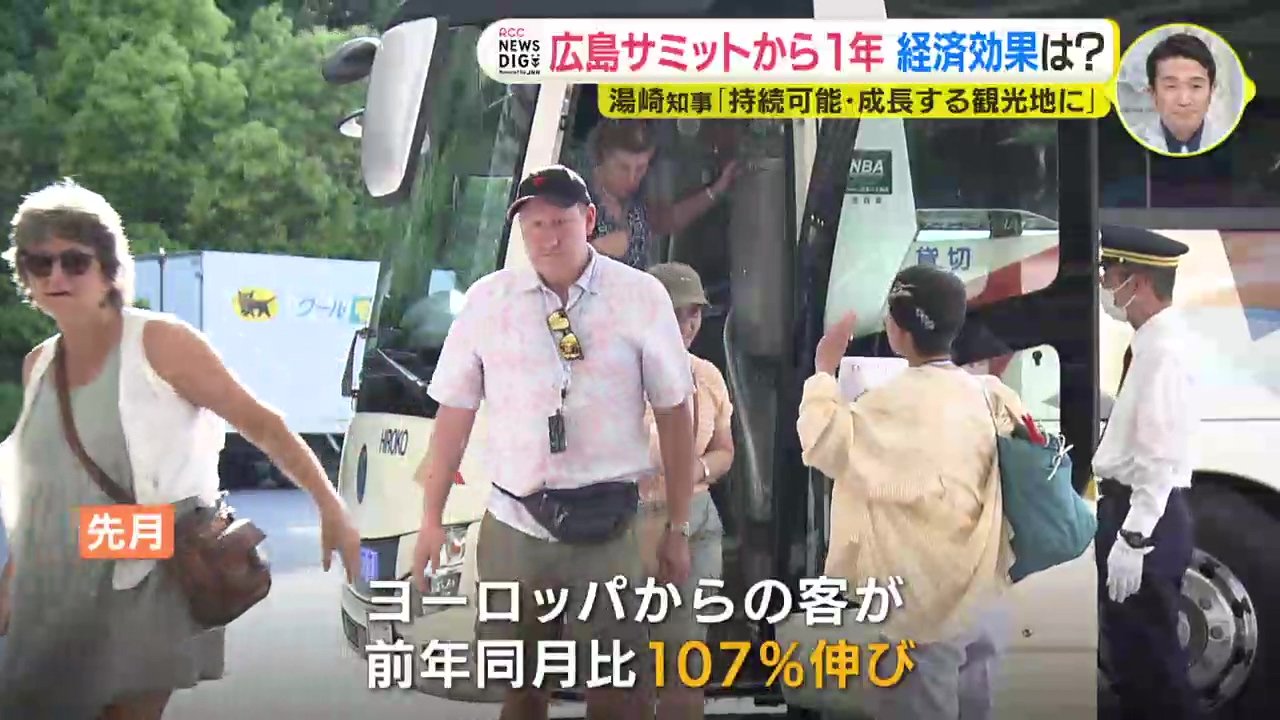

先月は、ヨーロッパからの客が前の年の同じ月に比べ、107パーセント伸び、サミットで広島やホテルの露出が多かった効果だとみられています。

桟橋に到着したフェリー。こちらもサミットの舞台となりました。“世界遺産の島”、宮島です。

観光客たち

「(どちらから?)京都から。この人は2回目で。ぜひ行きたいと言って、連れてきてもらった」

「(どちらから?)横浜から来た」

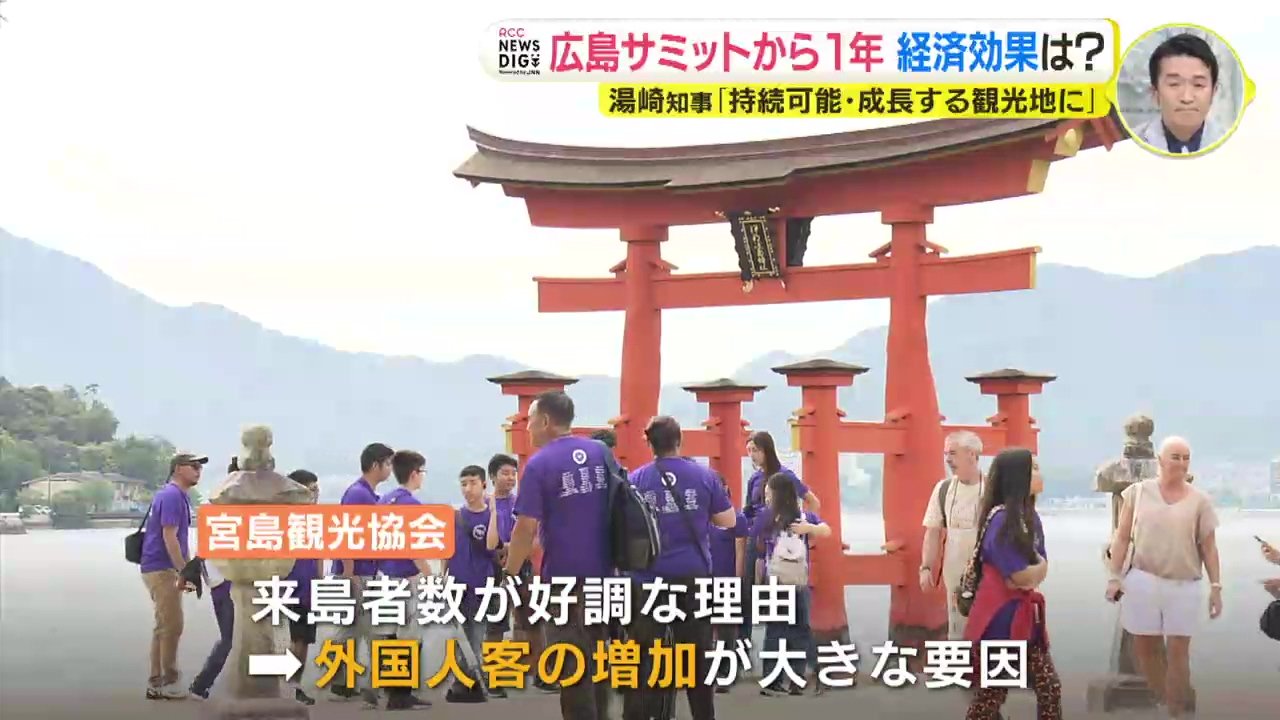

去年、宮島では島を訪れた人の数が、過去2番目の多さとなって、観光客がV字回復しました。

ことしも2月の来島者数が過去最多を記録。ゴールデンウイークを過ぎたこの日も、平日だというのにご覧のような人出です。目立つのは日本人客よりも、外国人客の姿です。

お好み焼き ももちゃん 百々明宏 店長

「平日も特に外国人の観光客が多くて、ありがたい限り。ヨーロッパの人を含めてインド圏・アジア系の外国人も多い印象」

地元の観光協会も来島者数が好調な理由として、外国人客の増加が大きな要因だとしています。

宮島観光協会 上野隆一郎 事務局長

「海外の客、各国首脳が大鳥居をバックに写した映像が流れたので、その効果が絶大だったと思う。なんとか(年間で)過去最高を記録していきたいという思いはある」

では、サミットの受け入れ側として県民会議の会長を務めた湯崎知事は、この1年間の経済効果について、どうとらえているのでしょうか。

広島県 湯崎英彦 知事

「外国人の宿泊者数でみても去年、通年でみると5月まではコロナの影響があったので完全には回復していないが、サミットの後、6月以降は全体でみるとコロナ前を上回っているような状況になっているので、特にアメリカとかヨーロッパのG7の国からの観光客が増えていて、そういう意味ではやはりサミットのインパクト、経済効果というのも出ているんじゃないかと思う」

こうした傾向は、全国のほかの地域と比べてもうかがえるといいます。

湯崎英彦 知事

「今、日本全体の外国人観光客をみると、かなり地域差があって、東京・大阪・福岡、ここにすごく集中している。ほかの地域はまだコロナ前の20%減とか30%減とかというのは非常に多いが、広島はとんとんに戻ってきたりとか、サミット後は、それを上回るような形になっているので、そういう意味でみても、かなり経済効果というのは出ているんじゃないかと思う」

では、こうした効果を持続し、発展させていくためにはどのような取り組みが必要なのでしょうか。知事はそのキーワードとなるのが、「おいしい」だと語ります。

湯崎英彦 知事

「今、県や県の観光連盟で取り組んでいるのは、元気、おいしい、暮らしやすいというところで、『おいしい』というところは、観光する上で大きな要素になっているから、これは世界的にそうなので、全体で『おいしい』イメージをつくっていくと。例えば北海道や金沢とか今、災害で苦労されているが、『これがおいしい』というよりも、『この地域がおいしい』というイメージがある。そういうイメージをつくるということと、それから世界遺産に向けてたくさん来ている客にもっといろんな場所に行ってもらう。そのためのコンテンツとかアクティビティとかそういうものをつくっていく。そういう2つで持続可能、成長続ける観光地としての位置づけというのを確立していく必要があると思う」