ベテランプレーヤーの矜持

〜彼らが「現役」にこだわるワケ

第3回:藤春廣輝(FC琉球)/前編

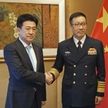

今季からJ3のFC琉球でプレーする藤春廣輝

【「夢にも思わなかった」古巣との対戦で涙...】

13年間在籍したガンバ大阪との涙の別れから、約5カ月。首里城の正殿をイメージするベンガラ色のユニフォームに身を包んだFC琉球の藤春廣輝は、今では"古巣"となったガンバ戦に臨んでいた。ルヴァンカップ1stラウンド2回戦だ。

「琉球に来てからの公式戦で一番緊張しました。ピッチに入場して整列したときには一気に心臓がバクバク(笑)。琉球サポーターの皆さんがいつも以上に(スタジアムに)来てくれていたし、ガンバの応援も聞こえてくるし、なんか変な感覚で......。

チームメイトのみんなも今シーズン最多(の観客)を数えたスタジアムの雰囲気に、いつになく高揚していて。その気持ちのまま、試合に入った感じでした」

カテゴリーがふたつ上のJ1チームを相手に前半のうちにリードを奪った琉球は、後半立ち上がり早々に追いつかれたものの、76分に少ないチャンスをゴールにつなげて逆転に成功する。そのときから彼のなかに芽生えていたという、「勝てるんじゃないか」という予感は現実になった――。

ルヴァンカップ1stラウンド1回戦の藤枝MYFC戦に臨む前から、勝てばガンバと対戦できるということが頭にあったという。

「なんなら、それが一番のモチベーションでした」

その藤枝戦に逆転勝ちしたことで4月24日、藤春にとって「夢にも思わなかった」古巣との戦いが実現した。

「自分も過去にはカテゴリーが下のチームとの試合を経験してきたなかで、こういうカードでやりにくいのは間違いなくガンバだと思っていました。実際、試合はそのとおりの展開になったと思います。後半立ち上がりに追いつかれてしまったあとの時間帯をチームとして耐えきれたことで(白井)陽斗の追加点につながった。

リードしたままアディショナルタイムに突入してからは......実はそのくらいからすでにウルッときていました。試合後も、琉球にとって大きな意味を持つ試合に勝てた喜びとか、ガンバのユニフォームを着て戦っている元チームメイトへの羨ましさとか、いろんな感情に襲われて自然と泣けてきた。

もしかしたら、ガンバと対戦できるのは最後かもなって思いがあったからかも。最近、やたらと涙脆い。歳をとったからかな」

思えば、ガンバでのラストマッチとなった昨年のJ1最終節も、85分にピッチに立った時から目を潤ませ、試合後には泣きじゃくっていたが、今回のそれはまた違う意味を持つ、特別な涙になった。

「琉球は間違いなくこれからのチーム。こういう注目の一戦に勝つことは、チームや選手の自信になるし、沖縄の人たちに琉球を知ってもらうきっかけにもなる。『J1のチームに勝てるくらいすごいんや』と思ってもらえたら、今は2000人くらいの観客数を2500人、3000人と増やせるかもしれない。

その数が増えていくことは間違いなく選手のモチベーションにもつながるし、それはチームが強くなることともイコールですしね。ふだんから、チームメイトにはそういう話もしてきたとはいえ、選手自身がそれを体感するのが一番だと思うので、ガンバ戦の勝利は琉球にとってすごく大きかったし、素直にうれしかった」

藤春が琉球への加入を決めたのは、昨シーズンの戦いが終わった直後のことだった。

「たとえば、走れなくなるとか、思うようなプレーができなくなるというように、自分が(引退を)納得できる理由ができるまではサッカーをやりたいという思いが強かったので、引退はまったく考えなかった」

カテゴリーや条件よりも、最初にオファーを出してくれたクラブに対する感謝の思いを貫いたという。

「思えば、大学からガンバに入るときも『一番にオファーをくれた』ということを優先したんです。正直、他のチームからも練習参加を含めて声は掛けてもらっていたけど、全部断っていました。それと同じで、今回も最初にオファーをくれたチームに行こう、と。自分としてはとにかくサッカーをしたい、試合を戦いたいって思いしかなかったので、カテゴリーはまったく気にならなかったです。

契約満了になることが決まったあと、いろんな人が連絡をくれたんですけど、元チームメイトのニワちゃん(丹羽大輝/アレナス・クルブ・デ・ゲチョ)にもらった『カテゴリーうんぬんより、自分を一番必要としてくれるチームに行ったほうがいい』ってアドバイスもすごく腑に落ちました。あとは、冷え性だから寒くない場所ってことにも惹かれたかも(笑)」

【土地勘がないなか携帯電話だけが頼りだった】

自身のキャリアにおいては初めての移籍ということもあって、当初はチームへの適応以上に、生活そのものに慣れるのに時間を要した。ガンバ時代もオフシーズンに海外に出掛けたことは一度もなく、国内旅行をするのもほとんどが「車で移動できる範囲」だっただけになおさらだろう。しかも、一人旅をしたこともない彼にとってはすべてが"初めて"で、苦労の連続だった。

「AFCチャンピオンズリーグ(ACL)やキャンプで海外に行ったこともあるし、飛行機にも何度も乗っているんですよ。でも、チケットの手配などは全部チームスタッフがやってくれていたし、自分はクラブハウスからのチームバスにさえ乗れば、現地に着くという感じでしたから。

実は、ひとりで飛行機に乗るのは人生初だったので、航空券の買い方すらわからず、ガンバ時代もチームメイトだった陽斗に電話して教えてもらいました。移動当日、伊丹空港に着いてからも『そういや、チケットレスでどうやって飛行機に乗れるの?』と(笑)。

荷物の預け方もわからず、結局、空港職員の方に尋ねて、搭乗までつき添ってもらった。そうなることを予想して、めちゃめちゃ早くに伊丹空港に到着していたからよかったけど、いまだかつてない緊張感で飛行機に乗り込みました」

沖縄に入ったのは、新体制会見が行なわれる前日。大きなトランクふたつに、詰められるだけの荷物をパンパンに詰めて沖縄に向かったものの、いざ到着してみると「全然、足りひんかった」と苦笑い。

下見をすることなく、間取り図だけを見て決めたという家には「不動産屋さんがポストに入れておいてくれた鍵で、ここでいいのかと恐る恐る入った」そうだ。そうして、料理はおろか、洗濯機すら回したことがない藤春の沖縄での生活が始まった。

「大阪にいるときは、一緒に住んでいた弟が家事全般を受け持ってくれていたので、ほんまに家では何もしていなかったんです。だから、洗濯機の使い方を含め、わからないことだらけでその都度、弟に電話していました。

最初のカルチャーショックは洗濯物を外に干しても乾かなかったこと。沖縄って暑いのになんで? と思っていたら、住んでみてわかったんですけど、時折豪雨に見舞われるせいで湿気がひどいんです。だから、どの家庭にも必ず乾燥機があるらしい。

でも、そんな下調べもしていないから、うちにはなくて。こっちでは練習着やタオル類も自分で洗濯しなくちゃいけないのに、それが全然乾かなくて大変でした(笑)。そういえば、初日の練習ではそのタオルを忘れて焦りました。ガンバ時代の癖で、手ぶらで練習場に行ってシャワーを浴びたら『タオルがない!』と(笑)。ずぶ濡れで立っていたらチームメイトが貸してくれました」

ガンバ時代は毎年のように、シーズン前のキャンプで足を運んでいた沖縄だったとはいえ、練習場と宿泊ホテルの往復で「沖縄に行ったというより、キャンプに行ったという感覚」だったからだろう。土地勘がまったくない場所では携帯電話だけが頼りだった。

「家から練習拠点となる八重瀬町スポーツ観光交流施設までの行き方さえ覚えておいたら大丈夫だと思っていたら、始動してしばらくは沖縄にキャンプに来るJ1チームがその場所を利用するからと、僕らはいろんな場所を転々としながら練習していたんです。それが最初に感じたJ1とJ3チームとの差でした。

しかもチームバスが出るわけでもなかったので、場所によっては自力で1時間半くらい運転して移動しなくちゃいけない日もあり......。その時期は、土地勘がないことへの不安から毎朝5時半とか6時に起きて家を出ていました。携帯電話の地図アプリだけが頼りだったから、電池の残量が20%以下になると焦る、焦る! その頃は常に充電のことばかり気にしていました(笑)」

そんなふうに生活への適応にはやや時間を要したとはいえ、チームにはあっという間に溶け込んだ。環境の変化こそあれ、自分自身のサッカーへの向き合い方に大きな変化はなく、新たな仲間と新鮮な毎日を過ごしているという。

「ガンバ時代もいろんな経験をさせてもらってすごく楽しい時間を過ごせたけど、琉球ではまた違うステージで、種類の違う楽しさを感じているというか。新しい経験もたくさんできて充実感もあるし、本当にここに来てよかったと思っています」

(つづく)◆藤春廣輝の気づきとマインドの変化>>

藤春廣輝(ふじはる・ひろき)

1988年11月28日生まれ。大阪府出身。大阪体育大卒業後、2011年にガンバ大阪入り。プロ1年目のシーズン終盤にはレギュラーの座を確保。以来、ガンバひと筋、スピードと精度の高いクロスを武器とした左サイドバックとして活躍した。2014シーズンにはJ1復帰初年度でのリーグ、カップ、天皇杯の三冠獲得に貢献。2015年には日本代表にも招集され、翌2016年にはオーバーエイジ枠でリオデジャネイロ五輪に出場した。2023年、契約満了によりガンバを退団。J3のFC琉球へ完全移籍。2024シーズンから同クラブで奮闘している。

著者:高村美砂●取材・文 text&photo by Takamura Misa