目次

・ピッチ優勝は発酵技術のスタートアップ

・セッションの注目株、日本発のイチゴ植物工場

・次回は2025年5月に開催決定

ピッチ優勝は発酵技術のスタートアップ

ピッチコンテストには、500社超の応募から選抜された20社のスタートアップが登壇。初日のセミファイナルでは5分間のピッチと質疑応答の内容が審査され、勝ち抜いた7社が2日目のファイナルに進んだ。

最優秀賞に選ばれたのは、日本のお家芸ともいえる独自の発酵技術で未利用資源をアップサイクルするファーメンステーション(FERMENSTATION)。社名は「発酵の駅」を意味し、食品ロスや余剰農産物など「ごみ」「未利用資源」とされるものを発酵の力で再活用することで、社会課題と向き合っている。

壇上で受賞挨拶をするファーメンステーションの酒井氏(TECHBLITZ編集部撮影)

同社が原料とするのは、休耕田を利用したオーガニック米、規格外の野菜や果物、ジュースの搾りかすなど。これらを独自の発酵技術で主にエタノールなどのアップサイクル原料にし、化粧品や日用品にして消費者へ届けるビジネスを展開。発酵の過程で残る「かす」も、さらに化粧品の原料にしたり、ラボを構える岩手県奥州市で家畜の餌にしたりすることで、循環型経済を構築している。

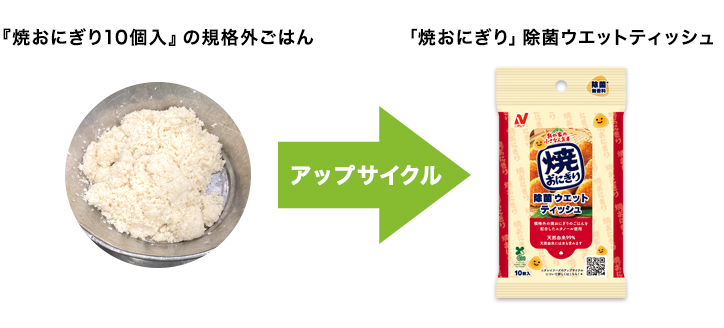

同社は大企業との協業も多く、ユニークな製品を世に送り出している。例えば、冷凍食品メーカーのニチレイフーズとのプロジェクトでは、ロングセラー商品である「焼おにぎり」の製造過程で発生する規格外ごはんを原料にしてエタノールを精製。そのエタノールを使用し、アップサイクル製品の「『焼おにぎり』除菌ウェットティッシュ」へと生まれ変わらせた。

image: ニチレイフーズ

代表取締役の酒井里奈氏は表彰式のスピーチで、「(前身の「シティテック東京」が開催された)昨年はこの場に立つことができなかったのでとても幸せ。多くの人が私たちのビジネスをサステナブルで循環的であると認めてくれたことがうれしい。東京から循環型都市を発信できるよう努めていく」とコメント。東京都の小池百合子都知事から、優勝賞金1,000万円が贈られた。

その他、ピッチコンテストのファイナルに進んだスタートアップは次の通り。

- Entomal Biotech(マレーシア):ハエの一種であるブラックソルジャーフライを利用して有機廃棄物を資源に転換

- クールイノベーション(日本):独自の「うるおい氷点貯蔵技術」で青果物や生花の鮮度を保ち保管

- BUYO Bioplastics Company(ベトナム):バイオ廃棄物から、自然環境に還るバイオプラスチックを製造

- CancerFree Biotech(台湾):循環腫瘍細胞のライブセル分析に焦点を当てたバイオテックスタートアップ

- e-Port Pte(シンガポール):海事サプライチェーン向けにリアルタイムな商業運航データを提供

- Degas(日本):アフリカの小規模農家に特化した資金調達プラットフォーム

セッションの注目株、日本発のイチゴ植物工場

各種セッションは大小4つのステージを中心に計約50件が行われた。ニューヨーク市の交通改革に携わったJanette Sadik-Khan氏(Bloomberg Associates創設者)、パリのスタートアップ拠点「Station F」のMarwan Elfitesse氏(Head of Startup Programs and Business Servicies)、連続起業家の孫泰蔵氏ら、東京開催のイベントならではの国際色豊かな面々が顔をそろえた。

TECHBLITZ編集部が注目したのは、日本の伝統技術である施設園芸を活かし、イチゴの植物工場を米国で展開するOishii Farmを創業した古賀大貴CEOらが登壇したセッション。ハウス栽培などに代表される施設園芸は、前述のファーメンステーションの発酵技術と同様、日本が長年技術力を培ってきた分野だ。

Oishii Farmは、2017年からニューヨーク近郊で日本のイチゴを育てる植物工場を構え、ミシュランの星付き高級レストランなどに卸して「知る人ぞ知る高級イチゴ」として食通を中心にその名を広めた。2022年からは米大手スーパーのWhole Foods Marketでの展開も開始している。

古賀氏は、ニューヨーク近郊に工場を構えた背景について、「米国のイチゴは長距離輸送に耐えられるよう表面が固い。柔らかくて甘いイチゴをニューヨークで流通させるためには消費者の近くで作る必要があった」と説明。また、数ある農産物の中からイチゴを選んだ理由については、「植物工場で一般的なキャベツの場合、いかにコストを下げるかの戦いになる。販売価格を引き上げるには、難易度の高い花を付ける植物でなくてはいけないと考え、綿密な市場調査の結果、イチゴに辿り着いた」と明かした。

Oishii Farmの取り組みを紹介する古賀CEO(前方右、TECHBLITZ撮影)

同社は当初、1パックのイチゴを50米ドル程度で販売していたが、現在は10米ドルにまで価格を下げることに成功。古賀氏は、自社のビジネスモデルを「イチゴ産業におけるTesla」と表現しており、Teslaが高価格帯の「モデルS」を先行投入し、エントリーモデルの「モデル3」へと顧客の裾野を広げたようなビジネス展開を描いていると話した。

古賀氏は、モデレーターから日本企業がグローバル市場で大きな成功を納められる可能性が高い分野を尋ねられると、「『発酵』『水産』『コンテンツ産業』など、日本が独自の強みを持ち、かつ研究開発などに多大な時間を要する分野ではないか」と持論を語った。

なお、Oishii Farmは直近のシリーズBの資金調達で、NTTや安川電機といった日本企業や、欧米のサステナビリティファンドなどから総額200億円を調達している。

※古賀氏が登壇したセッションの詳細は後日、別記事として公開します。

image: Oishii Farm

次回は2025年5月に開催決定

小池知事は閉会式のスピーチで、次回のSusHi Techを2025年5月8、9日に開催すると発表。「皆さん、予定を空けておいてください。今すぐ飛行機の予約をするのもいいですね」と会場の笑いを誘った。

「SusHi Tech Tokyo」は「Sustainable High City Tech Tokyo」の略称。グローバルスタートアップ・プログラムの他に、5大陸から都市のリーダーが集う国際会議「シティリーダーズ・プログラム」、自然と便利が融合する未来の都市モデルを東京から発信する「ショーケース・プログラム」で構成されている。2024年の会期は5月26日まで。

2025年のSusHi Techの日程を発表する小池知事(TECHBLITZ撮影)

※関連記事:【SusHi Tech Tokyo 2024】グローバルスタートアップ・プログラムが開幕