三重県桑名市の多度大社の伝統行事「上げ馬神事」は、若者が馬で急勾配の坂を駆け上り、先にある2mの土壁を乗り越えた回数で、その年の吉凶を占うとされる神事です。 2023年、一頭の馬が骨折し殺処分したことが問題となり、2024年の神事では土壁をなくし、坂も緩やかにしました。残したい伝統か、それとも時代か。悩み続けた地元のまつりと今を追いました。

■馬が骨折し殺処分…大きく変わった伝統の「上げ馬神事」

去年2023年までの上げ馬神事では、多度のそれぞれの地区を代表して馬にまたがる青年達が、まさに命懸けで急斜面坂を上り、待ち受ける高さ2メートルの土壁に挑みました。

その様子に多くの人が心を打たれ、地元の団結力や繁栄につながってきたといいます。

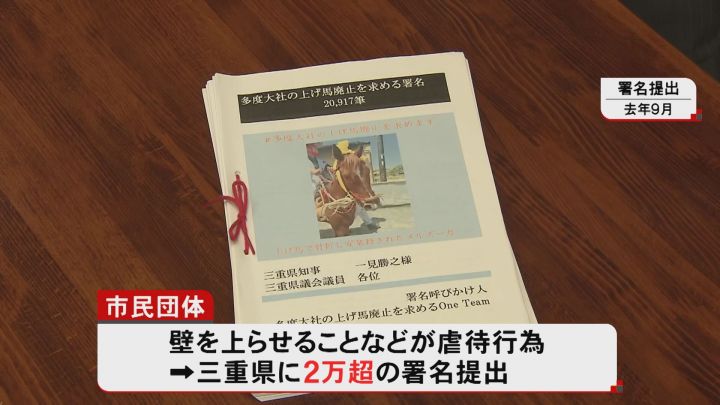

しかし2023年、新型コロナによる休止を経て、4年ぶりの開催となった祭りで一頭の馬が骨折し、殺処分になったことが大きな波紋を呼びました。 伝統とはいえ、馬を傷つけてもいいのかと全国からの2万を超える署名が三重県庁に提出されました。

伝統行事を所管する県の教育委員会は、多度大社に神事の改善を勧告。祭りの主催者側は、馬の専門家らと「在り方検討会」を立ち上げ、神事の大幅な変更を決めました。 三重県馬術連盟の河北浩峰理事長:(2024年2月22日) 「当然壁はなくしていただき、緩やかな上り坂のみとする」

長年祭りに関わる地区の代表、伊藤幹夫さん(68)が、その決断の裏側を明かしてくれました。

小山地区の区長 伊藤幹夫さん: 「(壁の)高さを下げるという案も色々は何回も出たり入ったりしましたけど、結果的には全国の人たちが明らかに見てわかる、高さを調整してはわからないので、なくなるかそのままかっていう形になった」 伝統の祭りは「動物虐待」なのか。伊藤さんも14歳の時に乗り子をつとめた祭り一番の古株ですが、馬への愛情を欠かしたことは、一度もなかったと強調します。

伊藤さん: 「ただいじめているとか暴力をわざとしているという行為は一切なく、なんとか前に進んでほしいとか、進行しようと思って努力している結果が、第三者はそういうふうに見られてバーってなったんじゃないか」

■動物が関わる伝統行事に批判の声高まる…上げ馬神事の参加を取りやめる地区も

上げ馬神事は、これまでもしばしば「虐待」と非難を受け、変化を迫られてきました。 東海テレビが1980年代に撮影した映像には馬に生卵や、ビールのようなものを飲ませる様子が記録されていました。

三重県教育委員会は、2010年の神事で骨折した馬が殺処分となったことなどから2011年、虐待根絶などを求める初めての勧告を行いました。 また、激しく鞭を打つ行為も、動物愛護団体から虐待にあたると指摘され、2010年代の後半までには、ほぼ見られなくなっていたといいます。 動物を扱う各地の伝統行事は、この数年とくに、大きな批判の声にさらされています。沖縄県で500年続く「糸満ハーレー」をめぐっては、「アヒル取り競争」を問題視する団体が、動物愛護法違反に当たるとして、行事の関係者を刑事告発。(※その後不起訴処分)

2023年に開かれた愛知県高浜市の「おまんと祭り」では、参加者の一人が、馬に飛び蹴りをしているような映像がSNSで拡散されました。実際には人と馬は接触していませんでしたが、神社などに批判が殺到しました。

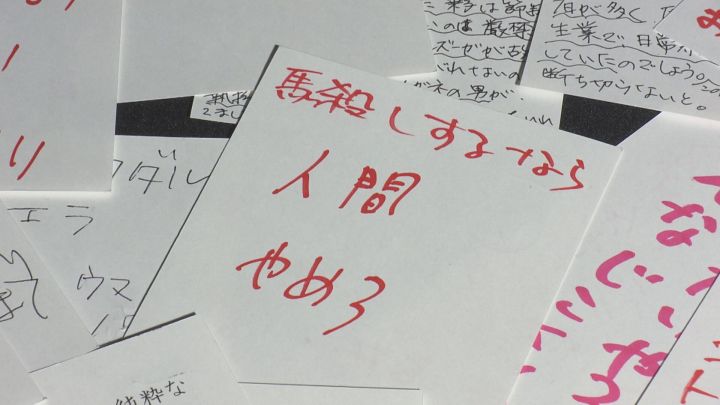

多度大社の上げ馬神事も、2023年の馬の殺処分を機に、SNSなどで激しく“炎上”しました。 「馬殺しするなら人間やめろ」「馬殺し一族に天罰が下りますように」。

SNSで神事について発信してきた参加者には、100通を超える抗議文が送りつけられました。

これまでとは比べ物にならない激しい非難に、衝撃を受けた地元。 神事への参加を断念した戸津区の鈴木貞好区長:(2024年4月20日) 「毎年(馬を)貸していただいていた馬方さんが『今年はちょっと遠慮させていただきたい』ということでお断りがありましたので」 神事への参加を断念した力尾地区の内山浩司さん:(2024年2月22日) 「正直、張り合いないっていうのが。だけど今のご時世。愛護団体から告訴なされている以上、仕方ないところにもきている」 祭りを支える6地区のうちの2つの地区が、2024年の神事への参加を断念しました。 小山地区の伊藤幹夫区長: 「もう本当に夜も寝られんぐらい、もう毎日毎日、いろんなケースに備えて準備を。後ろ指さされない、そういった内容をみんなが全員がやってくれたら私は成功だと思います」 壁をなくすだけでなく馬のストレスを減らせるよう3月20日には、参加者は全員、乗馬インストラクターの講習を受けました。

インストラクター: 「とにかく“褒める”ということを忘れないでね、なんか言う事聞いた時にね。それがリラックスのひとつになる」 また、本番一発勝負が当然のはずだった「上げ馬」の試走会まで実施。

講習会に参加した若者: 「ずっと小さい頃から見てきたやつだから、そんなに去年が飛びぬけておかしいとかも、思うのがわからなくて」 講習会に参加した年配の男性: 「ここでお祭りが途切れたら、いままで続けて頂いた方に申し訳なく思う。改善していったほうが多度祭りを続けていくというのには良いことだと思います」

■今年の神事は馬にケガなしも“衝突”

何がいま残すべき伝統か、戸惑いが残る中で迎えた本番。駆け出した馬は、緩やかにされた坂を順調に上り、かつて人々が白熱した壁があったところを軽やかに走り抜けていきました。

2日間の観客の数は、去年より6万人少ない およそ14万人でした。 観客の子供: 「今回の方が見ている方も安心して見られるので、こっちの方が良いかな」 観客の男性: 「良かったと思うんですけど、やっぱり活気というか寂しいな」 会場には「馬の利用をやめろ」と祭りを批判する団体の姿もありました。

動物利用廃止を求める団体の女性: 「動物を人間の思うように使う、そういうことは搾取にあたるので、やめていただきたい。そういう時代ではないんだよということに気付いていただきたい」 プラカードを掲げていたさなか「なんでガタガタ言われなあかんの」「殺すなんてとんでもない」などとそれぞれの思いを持った参加者の怒号が響き、警察が仲裁に入る事態となりました。 10分近くにわたり、伝統を守れなかった悔しさと、動物を守りたい使命感が会場でぶつかりました。

2日間の神事では、出走した9頭の馬と、乗り子のすべてが、ケガ無く坂を上り切りました。 乗り子の水谷蓮治さん(17): 「去年より楽に上れたんですけど、でも全然楽しさは変わらなかったので良かったです」 祭りの参加者の男性: 「あの坂のためにみんな泣いたし喜んだし。一年にいっぺん男が泣ける、喜べる祭りやったのに。地元の子らが一緒になってやっていくお祭りのためには、もう受け入れることは受け入れなあかんと思うよね。寂しいけど」 文化財保護の専門家で、伝統文化の保護に詳しい國學院大學・観光まちづくり学部の石垣悟准教授は地元の苦悩について「ネットがこれだけ発達してきて、話が地域だけで収まらない。見えないものと向き合っているみたいなところはあったと思う」と理解を示しています。 そのうえで、祭り関係者には今回の出来事を”チャンス”に変えて欲しいと期待し「伝統の足枷があってこれまで踏み込めなかったと思うが、未来を考えるための良い土俵ができた。なぜ伝統行事になっているのか、行事の歴史を徹底的に調べてみると答えが見えるかもしれない」と話しています。 2024年5月6日放送