木野瀬凛子、31歳。

デキるオンナとして周囲から一目置かれる凛子は、実は根っからの努力型。

張り詰めた毎日を過ごす凛子には、唯一ほっとできる時間がある。

甘いひとくちをほおばる時間だ。

これは、凛子とスイーツが織りなす人生の物語。

◆これまでのあらすじ

大手広告代理店営業部に勤める木野瀬凛子、31歳。得意先の大手食品メーカー広報部・秋坂と共に買ったケーキをひとり自宅で味わっていると、突然インターホンが鳴った。

▶前回:「あなたの浮気のせいで破局したのに…」元彼が臆さず送ってきた、とんでもないLINEとは?

Vol.6 特別な夜を連れてきた、特別なサブレ

インターホンには母親が映っている。

「え、お母さん?…どうぞ」

「解錠」のボタンを押しながら、凛子は混乱した。

― なんで?

そのまま立ち尽くしていると、しばらくして玄関先のチャイムが鳴る。

駆け寄ってドアを開いてみると、母親の笑顔があった。

「久しぶりね」

「お母さん…一体どうしたの?」

「何回も電話したのに、出ないんだもん」

まったく回答になっていないが、母親はなんだか疲れた顔をしていた。凛子は、労るほかないと思って、来客用のスリッパを並べる。

「ごめん、スマホ見てなかった。あがって」

スマホはサイレントモードにしていたのだ。昌文からの連絡が届くのが疎ましかったから。

それに、秋坂と買ったホテルニューオータニのケーキに集中したかったから。

「突然ごめんね、凛子。今日は仕事の用事で東京に来ていたの。

でも新幹線が信号トラブルで、止まっちゃって」

母親は現在、名古屋の国立大学で教員をしている。

「新幹線以外の方法で帰ろうと思ったけれど時間がかかるし、ホテルに泊まってもよかったんだけど。

せっかくなら凛子のところに行こうって思ったの。こういうときに凛子の顔を見なかったら、いつ見れるんだろうって」

「…それはそうね。久しぶり」

母親とは、3年ぶりだ。

誕生日と母の日には、決まって花とお菓子を贈っている。元日には電話もする。

でも、ここ数年はそれだけの関わりだった。

仲良し親子、とは程遠いと思っている。

昔から凛子は、母親にぼんやりとした緊張感を覚えるのだ。

思い当たるのは、学生時代に母親がいつも、「勉強」「部活」「入試」「就活」の話ばかりをしてきたことだ。

うるさく口出しをするわけではないものの、いつも細かい状況を確認してきた。

だからなのだろうか。期待に応えようという義務感が芽生え、母親の前では自然と背筋が伸びるようになってしまった。

母親は凛子の部屋を見回し「相変わらずキレイなお部屋ね」と微笑む。

「お父さんは元気?」

「ええ。相変わらず釣りばっかりしてるわ」

「そう。…お茶淹れるから、ソファでゆっくりしてて」

キッチンに移動しながら凛子は思う。

母親のことが苦手なわけではない。でも2人きりになると、何を話していいかわからなくなる。

昔からそうだったが、離れて暮らすようになって、気まずさに拍車がかかった。

― 気まずいし、お茶飲んだらお風呂を沸かして、入ってもらおうか。

そう考えながら淹れたお茶を運んでいた凛子は、ふと足を止める。

目に入ったのは、青く、つややかな紙袋だ。

「ねえ、それって…」

声がうわずったのは、大好きな『エシレ・メゾン デュ ブール』の紙袋だったからだ。

「ああ、今日、手土産にいただいたのよ。

しかも打ち合わせに欠席者が出て、2缶もあるわ。凛子、いる?」

「うん」

とても子どもっぽい声が出た気がして、ごまかすように咳払いをした。

「じゃあ1缶は今から一緒に食べましょう。残りの1缶は、凛子にあげる」

「いいの?開けていい?」

母親が紙袋をテーブルに置く。

同時に、テーブルの上にある食べかけのケーキにようやく気づいたようで、「あら、もう甘いもの食べてるじゃない」と笑った。

「ううん。私、いくらでも食べれるから」

「相変わらず好きねえ」

サブレ缶を開け、バターの香りを胸いっぱいに吸い込みながら、サクサクとした食感と音を堪能する。

― 完敗だ…この風味‥!

後を引く美味しさに、すぐに次の1枚へと手が伸びた。

スイーツがあるだけで場が華やぎ、重く感じられた空気も不思議と和らぐ。

「あら、おいしいわね」

「ホント、最高」

凛子はケーキと交互にバターサブレを食べる。背徳感が、気持ちを高ぶらせる。

「お母さんの仕事は、順調?」

「ええ。去年まではオンライン講義に慣れなくて困ってたけれど、最近の講義はほとんど対面になって、よかったわ。

凛子の仕事は?」

「私も順調よ。上司も部下も、得意先もいい人だし。

昇進してからは思った以上に忙しくて、毎日必死だけれど」

「頑張りがいがありそうで、いいわね。体だけは壊さないようにね」

母親は、ふと深刻な表情になる。

「もう、凛子も31歳よね」

そのあと、妙な間ができた。

年齢の話が出たので、結婚について聞かれるかと思い、凛子はつい身構える。

しかし母親は、結婚とはまったく違う話題を口にした。

「大人になった凛子に今さらかもしれないけれど、聞いて。

お母さんね、今になって思うのよ。凛子に、お母さんのエゴを押し付け過ぎていたんじゃないかって」

「エゴ?」

「勉強しなさい、部活がんばりなさい、一流の学校に行って、一流の仕事につきなさい」

母親は冗談っぽく昔と同じ口調で再現すると、宙に向かってひとりため息をついた。

「あんまりいい母親じゃなかったと思うわ。

一流かどうかなんて凛子が決めればいいのにね。でも、胸を張れる子になってくれてありがとうね」

誇らしげに顔を見られて、凛子は照れる。

「…こちらこそ」

凛子が学生時代から大きく成長しているように、母親だって成長しているのだろう。

こんなふうに穏やかに話せるなら、自分の近況をもっと話してみてもいいように思えた。

「実は私、ちょっと前に、彼氏と別れたの。理由は向こうの浮気」

母親は困り眉になった。次の言葉を待っている様子だ。

「別に傷ついてはないから心配しないで。

彼は会社の大先輩だったから、一緒にいるとなにかと背伸びが必要で疲れたし、離れてほっとしてる」

「そう」

「うん。まあ、たまに寂しいけれど、戻りたいとは思わない」

なぜか今日は、赤裸々にいろいろ話せる。

すると母親は言った。

「お母さんね、実はお父さんと付き合う前に、結婚を真剣に考えた相手がいたわ」

「え?」

母親の、父親以外との恋愛話など、聞くのは初めてだった。

「大学で出会った、とってもハンサムで凛々しい性格の人だった。

大好きだったけれど、だからこそお母さんは、いつも彼の言いなりで」

遠い目をしたまま、母親はサブレを口に運ぶ。

「いつも内心、好かれなきゃってビクビクしてたのよ。

彼ととっても結婚したかった。でも同時に、相手の顔色をこんなにもうかがわなきゃいけない人生も嫌だなって思ってた」

「へえ…」

「そんなときにね、彼が他の若い子とデートしているのを知って、それでケンカ別れよ」

凛々は軽く目を見開く。まるで、昌文と自分のようではないか。

「でも、その直後に出会ったお父さんは、その彼とはまるで違ったわ。

いつも私を気遣ってくれて、たくさん褒めてくれて。『気に入られよう』なんて思わないでも自信が持てたし、私らしくいられた」

「うん。お父さんといるときのお母さん、そんな感じするかも」

母親は「まあ、大学の彼のほうがハンサムだったけれど」と茶目っ気たっぷりに笑う。

「だから凛子、別れてよかったんじゃない。

結婚するかしないかは別として、一緒にいて癒やされる人に出会えたらいいね」

そう言われて、凛子はなんだかほっとする。母親に賛同されるとうれしくなるのは、昔からの癖なのかもしれない。

「まだ結婚してなくて、ごめんね。ひとり娘だし、お父さんもお母さんも、孫の顔を見たいでしょう」

母親はあくまで穏やかに「そんなこと、いいのよ」と言う。

「だって、凛子の人生だもの。お母さんは、ようやく気づいたの」

「ありがとう」

◆

順番にお風呂に入ったあと、凛子はベッドに母親を呼んだ。

昌文と付き合ってすぐの頃に買った、キングサイズのベッド。

別れてから、こんなかたちで役に立つだなんて思わなかった。

「凛子、おやすみ」

「うん。おやすみなさい」

今日が、こんなにいい夜になるとは思っていなかった。じんわりと興奮が胸に残っていて、凛子はなかなかまどろめない。

でも、漠然とした孤独が和らいだからか、とても呼吸がしやすかった。

しばらくすると、真横から母親の小さな寝息が聞こえる。

カーテンの隙間にのぞく、窓の外の月を見た。

― 「一緒にいて癒やされる相手」ね…。たしかに、私には必要かも。

男女問わず、もっと自分から人と距離をつめることを、学んだほうがいい。なんとなく、そう思った。

そういえば、エシレのサブレはもう1缶残っている。

週明け、スイーツ好きの後輩・美知におすそ分けしようと思いながら、いつのまにか眠りについた。

◆

翌週の月曜。

お昼休みに美知とスイーツを堪能していたとき、凛子の電話が鳴った。

その電話が告げたのは、凛子にとって驚きの一報だった──。

▶前回:「あなたの浮気のせいで破局したのに…」元彼が臆さず送ってきた、とんでもないLINEとは?

▶1話目はこちら:金曜日の夜。社内随一のデキ女が独り訪れたのは…

▶Next:6月9日 金曜更新予定

凛子が受け取った電話の詳細とは…?

深夜の急な訪問者は、まさかの…。「あなたもう31歳よね」と言われた女が、その夜決意したこと

関連記事

あわせて読む

-

スズキ「“超凄い”ソリオ」実車展示! 高機能レーダー多数搭載! “自動で走る“機能搭載の「ハイトワゴン」運行の理由とは

くるまのニュース4/24(水)18:10

-

トヨタ新型「カローラ“クロス”」発表! 「レクサス」級にカッコイイ「斬新フェイス」へ刷新! 新型「コンパクトSUV」約494万円から ブラジルに登場

くるまのニュース4/24(水)17:10

-

高校生兄妹もハマる“ヤバイ”おにぎりに313万再生「これは反則w」「子どもがバクバク食べる」

ORICON NEWS4/24(水)16:17

-

体調不良の妻に「おい、メシはまだか?」【暴言を吐く夫】に失望、、、『ある人物』がスカッと制裁!?

ftn-fashion trend news-4/24(水)20:31

-

芦田愛菜、まさかの天然行動連発で可愛すぎ「愛菜ちゃんって本当はこうなんだよ」サンドもほっこり

ABEMA TIMES4/24(水)14:44

-

家の中の天井付近に餌づけ中のツバメの親子が!?と思いきや… 驚きの“正体”に国内から反響「すごすぎ」「How cute!!!」

まいどなニュース4/24(水)13:15

-

芦田愛菜の1日のスケジュールにサンド伊達ツッコミ「ずいぶん遅めに起きるね?」

ABEMA TIMES4/24(水)15:00

-

「先輩、それは求めてません(涙)」【美人社員に対抗し大暴走】 → 職場で目撃した『イタイ先輩』とは!?

ftn-fashion trend news-4/24(水)19:01

-

ドリンクバーを注文すると、見知らぬ親子「コーラ持ってきて!」回し飲みを頼む【非常識行為】に絶句!

ftn-fashion trend news-4/24(水)19:31

-

-

6速MT搭載! マツダ「小さな高級コンパクト」あった!? クラス超え“上質内装”×めちゃスポーティデザイン採用! 登場期待された「斬新モデル」とは

くるまのニュース4/24(水)19:10

-

合コンで、私に「大人なのに実家暮らしって(笑)」【見下す女友達】に → 天誅が下される、、、!

ftn-fashion trend news-4/24(水)13:01

-

「花見は廃止しました」「歓迎会は行きません」令和の新入社員の行動に思わずア然

日刊SPA!4/24(水)15:53

-

もう買った?【しまむら】着回し幅広がる「大人っぽサロペ」

ftn-fashion trend news-4/24(水)17:05

-

10年間ノートに片目を落書きし続けた結果……画力がとんでもないことに

おたくま経済新聞4/24(水)19:24

-

「惚れてまうやろッ!」【通勤電車で見かける強面男性】怒ってる? と思いきや → 《衝撃の真実》が?

ftn-fashion trend news-4/24(水)20:11

-

部屋ごちゃ問題 → 解決ッ!【3COINS】韓国っぽデザインで一気にシャレる♡「収納グッズ」

ftn-fashion trend news-4/24(水)20:03

-

茨城・らぽっぽで「GWやきいも工場祭」開催! “大学いも詰め放題”や工場体験を実施

クランクイン!トレンド4/24(水)17:00

-

三菱 コンパクトSUV「ASX」改良モデル発表 “ダイナミックシールド”強調した新デザイン

グーネットマガジン4/24(水)17:21

-

トレンド アクセスランキング

-

1

スズキ「“超凄い”ソリオ」実車展示! 高機能レーダー多数搭載! “自動で走る“機能搭載の「ハイトワゴン」運行の理由とは

くるまのニュース4/24(水)18:10

-

2

トヨタ新型「カローラ“クロス”」発表! 「レクサス」級にカッコイイ「斬新フェイス」へ刷新! 新型「コンパクトSUV」約494万円から ブラジルに登場

くるまのニュース4/24(水)17:10

-

3

高校生兄妹もハマる“ヤバイ”おにぎりに313万再生「これは反則w」「子どもがバクバク食べる」

ORICON NEWS4/24(水)16:17

-

4

体調不良の妻に「おい、メシはまだか?」【暴言を吐く夫】に失望、、、『ある人物』がスカッと制裁!?

ftn-fashion trend news-4/24(水)20:31

-

5

芦田愛菜、まさかの天然行動連発で可愛すぎ「愛菜ちゃんって本当はこうなんだよ」サンドもほっこり

ABEMA TIMES4/24(水)14:44

-

6

家の中の天井付近に餌づけ中のツバメの親子が!?と思いきや… 驚きの“正体”に国内から反響「すごすぎ」「How cute!!!」

まいどなニュース4/24(水)13:15

-

7

芦田愛菜の1日のスケジュールにサンド伊達ツッコミ「ずいぶん遅めに起きるね?」

ABEMA TIMES4/24(水)15:00

-

8

「先輩、それは求めてません(涙)」【美人社員に対抗し大暴走】 → 職場で目撃した『イタイ先輩』とは!?

ftn-fashion trend news-4/24(水)19:01

-

9

ドリンクバーを注文すると、見知らぬ親子「コーラ持ってきて!」回し飲みを頼む【非常識行為】に絶句!

ftn-fashion trend news-4/24(水)19:31

-

10

6速MT搭載! マツダ「小さな高級コンパクト」あった!? クラス超え“上質内装”×めちゃスポーティデザイン採用! 登場期待された「斬新モデル」とは

くるまのニュース4/24(水)19:10

トレンド 新着ニュース

-

【山本浩未さんのメイクレッスン】 ツヤと血色感で健康的な印象に! カラーメイクのコツ

大人のおしゃれ手帖web4/25(木)0:00

-

今月の写真家、今日の一枚。林 将平 vol.25

&Premium.jp4/25(木)0:00

-

【Ivorish】東京駅限定の新フレーバーフィナンシェ&アソートギフトが新発売♡

cocotte4/25(木)0:00

-

【インタビュー】歯が生える前からの口育で、むし歯や歯周病を予防する「赤ちゃん歯科」

TREND NEWS CASTER4/24(水)23:55

-

【よーじやカフェ】京都・嵐山ランチの新定番「よじこ」のお手製生パスタを展開♪

cocotte4/24(水)23:30

-

圧倒的にリアルな中世シミュレーション『Manor Lords』を先行プレイ。“新米領主”となって資源確保、生産管理、農耕など都市建設を体験【プレイレポ】

Game*Spark4/24(水)23:30

-

領収書の整理・管理が楽に!キングジムのスキットマンで確定申告に備える【今日のライフハックツール】

ライフハッカー[日本版]4/24(水)23:17

-

【クロミ×INNISFREE】大人気ノーセバムパウダーの限定デザインが登場♡

cocotte4/24(水)23:00

-

クアルコム、ノートパソコン向け「Snapdragon X Plus」を発表

ケータイ Watch4/24(水)22:43

-

ヒルトン福岡シーホークより「バービー」とコラボをしたスイーツビュッフェを開催♡

cocotte4/24(水)22:30

総合 アクセスランキング

-

1

「早く帰りなさいよ!」出川哲朗の『充電旅』で再び撮影トラブルか…近隣住民の“激怒動画”にテレ東が明かした「真相」

女性自身4/24(水)20:05

-

2

「めっちゃやつれてる??」さんま御殿出演の人気モデルの“激変”に視聴者衝撃「ちょっと心配」

女性自身4/24(水)15:10

-

3

致死率30%“人食いバクテリア” 地方でも感染拡大傾向 切り傷、擦り傷から侵入 劇症型溶血性レンサ球菌 富山

チューリップテレビ4/24(水)18:48

-

4

岡本和真(27)「今オフのポスティング移籍」は公然の秘密 “筒香獲り”失敗でも「4番流出やむなし」という巨人のウラ事情

デイリー新潮4/24(水)17:00

-

5

自治体「消滅」指摘に不安や焦り 名指しに「ナンセンス」と反発も

共同通信4/24(水)21:17

-

6

TBS朝番組に“怪し気な女性”が登場 視聴者は爆笑「誰やねん」「不審者現る」

ENCOUNT4/24(水)19:19

-

7

木村拓哉、Cocomi 父娘で強運と話題!空き時間&散歩中で見つけ「Lucky」

スポニチアネックス4/24(水)20:19

-

8

大久保佳代子、〝性欲オバケ〟だった時にしていたルール告白 上田晋也「そこまでしないと抑えられないのかよ」

サンケイスポーツ4/24(水)14:54

-

9

愛子さまは素早くふり返り、佳子さまが「コクン」 見る人を笑顔にした愛子さまの「園遊会デビュー」

AERA dot.4/24(水)16:50

-

10

阪神が大逆転で雨中の乱戦を制し7連勝! 2点を追う九回に大山悠輔の同点打などで4得点

サンケイスポーツ4/24(水)21:59

東京 新着ニュース

東京 コラム・街ネタ

-

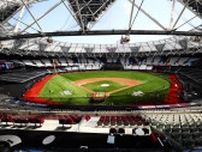

築地の新スタで話題!英プレミアリーグの「野球場にもなる」サッカースタジアムがこれ

Qoly4/24(水)22:30

-

横浜F・マリノス、10人で死闘を制し初のACL決勝進出!クレスポ監督率いるUAEアル・アインと対戦へ

Qoly4/24(水)22:03

-

「中3の時、友達と行った東京旅行。新宿の中華料理屋に入ったら店員が『時間があるなら...』」(岐阜県・40代女性)

Jタウンネット4/24(水)22:00

-

両国駅ホームでギョーザを焼いて食べるだと... 大人気イベント5年ぶり復活、超巨大ギョーザオブジェも登場

Jタウンネット4/24(水)21:00

-

三茶でマーケットイベント オリジナルバーガーの販売や即興ライブも

みんなの経済新聞ネットワーク4/24(水)20:19

特集

記事検索

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright © 2024 TOKYO CALENDAR INC. All rights reserved.