木野瀬凛子、31歳。

デキるオンナとして周囲から一目置かれる凛子は、実は根っからの努力型。

張り詰めた毎日を過ごす凛子には、唯一ほっとできる時間がある。

甘いひとくちをほおばる時間だ。

これは、凛子とスイーツが織りなす人生の物語。

◆これまでのあらすじ

大手広告代理店営業部に勤める木野瀬凛子、31歳。母親が突然家に訪問してきたのをきっかけに、長年抱えてきた心のつまりがとれた。凛子はそのときにもらったお菓子を、週明けに後輩・美知と食べようと決める。

▶前回:深夜の急な訪問者は、まさかの…。「あなたもう31歳よね」と言われた女が、その夜決意したこと

Vol.7 彼の地元のはんなりクッキー

週明け月曜のお昼休み。

凛子は、エシレの青い紙袋を片手に後輩の美知のもとへ歩く。

「ねえ、美知さん」

美知は、ブラインド越しに見える11階からの景色をぼうっと見ていたが、あわてた様子で凛子を見上げた。

「これね、親のいただき物を譲り受けたんだけど…よかったら今から一緒に食べない?」

「え、エシレのサブレ!…いいんですか」

◆

オフィスを出たところに、共用の広いガーデンスペースがある。

凛子は美知と連れ立って柔らかい日の差すベンチに腰掛け、さっそく缶を開けた。

元彼・昌文のために予約していた誕生日ディナーをドタキャンされ、美知を誘った夜。

あの夜を機に、凛子と美知との間にずっと流れていた妙な緊張感はなくなった。

― でも、気になるのは…。

ここのところ元気がない、美知の様子だ。

「美知さん、最近ちょっと元気ないよね?」

「え?」

だから凛子は、そんな美知を少しでも元気づけたくて、このサブレ缶をシェアしようと思いついたのだった。

「だから美味しいものでも食べて、と思ったの」

「凛子さん…」

缶を差し出すと、美知は幸せそうに1枚取り出し、大切に食べる。それから、小さな声で話し始めた。

「実は最近、一番の親友が国際結婚で海外に行ってしまって…。

なんだか寂しくなって私、マッチングアプリを始めたんです。でも、デートした相手に、2人連続でフェードアウトされてしまって…」

凛子は美知と10分くらい話し込んだ。

恋愛のアドバイスなど凛子には到底できないのだが、美知は話しただけでもすっきりしたようで、顔が明るくなる。

気分転換になったようでほっとしたとき、電話が鳴った。外出先にいる部長からだった。

「木野瀬さん、聞いた?秋坂さんのこと」

「え、秋坂さんのことってなんでしょうか?」

「秋坂さんがねえ、京都の支社に異動になるんだって」

なんと秋坂は、7月から京都支社で働くことになったという。

― あと1ヶ月ほどしかない。急な話ね。

まったく想像もしていなかった。スマホを握りしめながら、気が動転する。

「栄転だそうだよ。秋坂さんって、京都出身らしいし、自分で希望を出したのかもしれないな」

部長は「お祝いの準備をしておいて」と言って、電話を切った。

寂しさが募った凛子は、美知と共にデスクに戻ると、すぐに秋坂に電話をかけてみることにした。

「お、木野瀬さん。聞いてしまいましたか」

察しがいい秋坂は、いつもと変わらない柔らかな声で言う。

「僕も今朝聞かされて、ちょっとびっくりしているんですよ。

社内のいろんな事情が絡まって、京都出身の僕に白羽の矢が立ったようで…」

― 自分で希望を出したわけじゃないのね。

「そうですか…寂しくなりますが、応援しています。

ご栄転おめでとうございます」

◆

その週の金曜日、いつものように秋坂との商談に行くと、会議室はコーヒーの香ばしい香りで満ちていた。

見れば、ホットコーヒーらしきカップが2つ置いてある。

「木野瀬さん、お土産です」

秋坂は急に、凛子にシックな黒い紙袋を差し出した。

「先日電話もいただきましたが。このたびは急な異動でご迷惑をおかけします。

で、昨日、物件決めのために京都にさっそく行ってきたんです」

差し出された紙袋には、吉祥菓寮と書かれている。

秋坂は中身を取り出し、凛子の前に置いた。

「今日はこれを食べながら商談しましょう」

パッケージに「きなの宮サンド」とプリントされたお菓子。

丁寧に袋を開くと、淡い茶色をした正方形のチョコレートサンドクッキーが入っていた。

「いただきます」

クッキーはさっくりしていて、ホロホロとほぐれる。

サンドされているチョコレートは、煎ったきな粉が濃縮されたような深い味わいだ。

「すっごい好きな味です、これ」

凛子はうっとりした声で言う。

「僕は、ここのスイーツとコーヒーを一緒に味わうのが好きなんです。

ここのお菓子は、地元らしいどこか懐かしい味がするんですよね」

秋坂さんは、京都のスイーツについて詳しいそうで、ぜひ案内したいと笑った。

「だから、僕が異動したあとも京都支社に遊びにきてくださいね」

「はい。いつか出張できたらと思います」

商談が終わると、凛子はあらためてお礼を言う。

「お土産、ありがとうございました。ごちそうさまでした」

「凛子さんが和菓子も好きでよかったです。苦手かもしれないと思って不安でしたので」

「もちろん、和菓子も大好きですよ」

大きなデスクの上に置かれた資料をまとめながら凛子は、昌文と付き合っていたときに、よく赤坂の『とらや』で和菓子を買っていたことを思い出す。

「最近別れた彼氏の家のすぐ近くに、とらやの本店があったんです。頻繁に通うくらい、和菓子も大好きです」

「え…別れたんですか」

秋坂が急に悲しげな顔をしたので、凛子は申し訳なくなる。別れたと言ったから、同情してくれているのかもしれない。

「実は別れちゃったんですよ。って、あれ?」

― 秋坂さんに彼氏がいるみたいな話は、したことがないはず…。

秋坂は相変わらず察しがよく、自ら凛子の疑問を解いた。

「いや、実は…数ヶ月前に、凛子さんがすごくドレッシーな日があってデートかなって邪推してたんです」

「ああ…」

誕生日ディナーをドタキャンされ、挙げ句に浮気までされた、あの悲しい日のことだろう。

「察しがいいんですね。でも、あの日くらいから、徐々に亀裂が…。もう、私のなかでは過去の話ですけど」

苦笑いする凛子に、秋坂も「大変でしたね」と小さく笑ってくれる。

「僕は、もう1年以上彼女がいないので、ケンカの大変さも忘れちゃいましたよ。

弟には『枯れてる』って鼻で笑われるんです」

「あ、そういえば、弟さん…」

先週、秋坂とケーキを買いに行ったときに聞いた話を思い出す。

― この春から大学のために上京してきて、一緒に住んでいるって言ってたけれど、それも異動になったら終わりよね。

「弟さん、寂しがるでしょうね。秋坂さんが異動になって」

「いつまでも甘えさせるわけにも行かないし、これを機に自立させます」

先週から2週連続でプライベートの話で盛り上がっている。

うれしい気持ちと、それももう終わってしまうという寂しさが凛子のなかで入り交じる。

会議室を出てロビーを抜けながら、凛子は思わず言った。

「私、秋坂さんと得意先同士じゃないかたちで出会っていたら、結構仲よくなれた気がします」

「いやあ、僕も思ってました」

秋坂はうれしそうだ。

「そうだ、木野瀬さん。

あとちょっとで一緒に仕事しなくなるわけですし、もっとフランクになりましょう」

「は、はい。いいですね」

突然の秋坂の提案が意外で、でも可愛らしくて、凛子は思わず笑顔になる。

お辞儀をして別れ、得意先のオフィスを出てすぐにタクシーに乗った。

会社に戻る車内で、凛子の耳に、先ほどの彼の発言がよみがえってくる。

弟の話をしてしまって流れてしまったが、秋坂は「もう1年以上彼女がいない」と言っていた。

― なんかちょっともったいないわ、あんなにいい人が…あんなに素敵な人が。

凛子はそのとき、秋坂にとても好印象を抱いている自分に、初めて気づいたのだった。

▶前回:深夜の急な訪問者は、まさかの…。「あなたもう31歳よね」と言われた女が、その夜決意したこと

▶1話目はこちら:金曜日の夜。社内随一のデキ女が独り訪れたのは…

▶Next:6月16日 金曜更新予定

秋坂から凛子へ、あるお誘いが…

仕事の休憩中にかかってきた1本の電話。女の気が動転したその内容とは?

関連記事

あわせて読む

-

「岸田総理が言ってたことは無理」育休とったパパが実感 共感の声続々「育児したことない奴のセリフ」「大人2人の人格崩壊した」

まいどなニュース4/25(木)6:50

-

1人で暮らす孫のために... おばあちゃんから届いた「愛の詰まった箱」にネット感涙「うるってきた」「会いたいな...」

Jタウンネット4/25(木)6:00

-

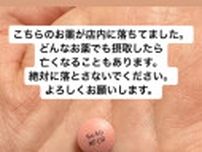

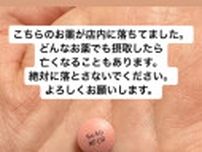

「店内に落ちてました」保護猫カフェ内に落ちていたのは…ネット衝撃「猫ちゃんが飲んだら恐ろしい」

まいどなニュース4/25(木)7:10

-

千歳烏山・芦花公園の懐かしさと若い息吹を感じるスポット8選〜街の人々の温もりをたどって歩く〜

さんたつ by 散歩の達人4/25(木)8:00

-

娘「顔も見たくない!」夫「なんだと!?」幼い頃から【勉強を強制】させた結果 → 娘が中学生になると?

ftn-fashion trend news-4/25(木)8:01

-

「妹いらない!」ママの妊娠を泣いて怒った4歳児、1年後の姿に「泣いた」「感動する…」

ORICON NEWS4/25(木)8:00

-

「スタイル悪いよね?ww」【失礼すぎるアパレル店員】涙目で試着室を出ると、そこには──?

ftn-fashion trend news-4/25(木)7:31

-

「大谷選手がエコノミーでごろ寝」した旅客機、実は日本じゃ激レア!? 山本選手は“ワンランク上席”に

乗りものニュース4/25(木)8:12

-

「浮気して悪かった!でも離婚したくない!」と言う夫!「当然離婚でしょ」と口論の末…?

ftn-fashion trend news-4/25(木)7:11

-

-

「雑菌に脅されてる場合じゃない」 ズボラ“あるある”に共感する藤本美貴さん 痛快回答に反響

Hint-Pot4/25(木)7:00

-

「もうこうなったら絶対値上げしねぇ みんなウチ来い」破格の温泉民宿が話題に、再開のメドは…

まいどなニュース4/25(木)8:05

-

夜中に違和感、、、【父親が娘の部屋に行くと】知らない人が寝ている?! 焦ってベットへ近づくと──

ftn-fashion trend news-4/25(木)9:01

-

今年も外でビールのウマい季節がやってきた! 明治神宮外苑『森のビアガーデン』は9月23日まで

さんたつ by 散歩の達人4/25(木)9:00

-

『夫の給料』から【勝手にお金を抜き取るママ友】「賢くお金を増やしてるの♡」→ 半年後、哀れな末路に

ftn-fashion trend news-4/25(木)7:01

-

めっっっちゃ可愛いーー!【ダイソー・セリア】皆に自慢できちゃう♡「ミニー・ミッキーグッズ」

ftn-fashion trend news-4/25(木)9:03

-

最近聞かない「水抜き剤入れますか?」のセリフ! なぜ勧められなくなった? 昔はよく声掛けられたのに…なぜ?

くるまのニュース4/25(木)9:10

-

乗船まで8時間!? 東京湾フェリーGW前半は超混雑予想! 書き入れ時に「1隻態勢」何があった?

乗りものニュース4/25(木)8:42

-

日産ではない日産車? 本格4WD「謎のSUV」発表!新型「パラディン」って? 手掛ける鄭州日産、中国で誕生

くるまのニュース4/25(木)8:40

-

トレンド アクセスランキング

-

1

「岸田総理が言ってたことは無理」育休とったパパが実感 共感の声続々「育児したことない奴のセリフ」「大人2人の人格崩壊した」

まいどなニュース4/25(木)6:50

-

2

1人で暮らす孫のために... おばあちゃんから届いた「愛の詰まった箱」にネット感涙「うるってきた」「会いたいな...」

Jタウンネット4/25(木)6:00

-

3

「店内に落ちてました」保護猫カフェ内に落ちていたのは…ネット衝撃「猫ちゃんが飲んだら恐ろしい」

まいどなニュース4/25(木)7:10

-

4

千歳烏山・芦花公園の懐かしさと若い息吹を感じるスポット8選〜街の人々の温もりをたどって歩く〜

さんたつ by 散歩の達人4/25(木)8:00

-

5

娘「顔も見たくない!」夫「なんだと!?」幼い頃から【勉強を強制】させた結果 → 娘が中学生になると?

ftn-fashion trend news-4/25(木)8:01

-

6

「妹いらない!」ママの妊娠を泣いて怒った4歳児、1年後の姿に「泣いた」「感動する…」

ORICON NEWS4/25(木)8:00

-

7

「スタイル悪いよね?ww」【失礼すぎるアパレル店員】涙目で試着室を出ると、そこには──?

ftn-fashion trend news-4/25(木)7:31

-

8

「大谷選手がエコノミーでごろ寝」した旅客機、実は日本じゃ激レア!? 山本選手は“ワンランク上席”に

乗りものニュース4/25(木)8:12

-

9

「浮気して悪かった!でも離婚したくない!」と言う夫!「当然離婚でしょ」と口論の末…?

ftn-fashion trend news-4/25(木)7:11

-

10

「雑菌に脅されてる場合じゃない」 ズボラ“あるある”に共感する藤本美貴さん 痛快回答に反響

Hint-Pot4/25(木)7:00

トレンド 新着ニュース

-

ゴディバとのコラボ商品「ホワイトチョコレートストロベリーフラッペ」がファミマで発売、食感がポイント

TREND NEWS CASTER4/25(木)10:33

-

【6/20〜】広島県初!「IKEAポップアップストア in 広島」がイオンモール広島府中に期間限定オープン

ひろしまリード4/25(木)10:31

-

店頭のデジタル体験は何を重視? 若者層は「OMO体験」「タイパ」、中高年は「コスパ」「決済体験」

ネットショップ担当者フォーラム4/25(木)10:30

-

一体どうすればいい? ツーリング先でブレーキやクラッチのレバーが折れてしまった場合の対処法

バイクのニュース4/25(木)10:10

-

トヨタ「プリウス」なぜ人気復活? 飽和状態のハイブリッド市場で“先駆者”が再び注目を集めるワケ

くるまのニュース4/25(木)10:10

-

<ケチママ友>自分は何も注文しないくせに「一口ちょうだい♡」→ 店員に注意された瞬間!?

ftn-fashion trend news-4/25(木)10:01

-

![【30代におすすめ】 透明感マシマシな「青みピンクチーク」3選[アディクション、ジルスチュアート、エレガンス]](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/inredweb/s_inredweb-28651.png)

【30代におすすめ】 透明感マシマシな「青みピンクチーク」3選[アディクション、ジルスチュアート、エレガンス]

InRed web4/25(木)10:00

-

何かと体調が崩れやすい5月がまもなく―メンタルヘルスの不調に注意せよ

YESNEWS4/25(木)10:00

-

イトーヨーカドー、祖業のアパレル復活なるか アダストリアとの新ブランドが生んだ“相乗効果”

ITmedia ビジネスオンライン4/25(木)10:00

-

奈良敏行さん「町の本屋という物語 定有堂書店の43年」インタビュー 「聖地」の息吹はいまも

好書好日4/25(木)10:00

総合 アクセスランキング

-

1

大谷翔平、赤裸々告白!? 遠征中は真美子夫人に「寂しいと言わせたい」普段は自宅近くを散歩も

スポニチアネックス4/25(木)6:18

-

2

大谷翔平、水原一平容疑者について言及…「(親友を)失った以上に支えてもらった人がいる」…喪失感より仲間に感謝

中日スポーツ4/25(木)5:31

-

3

テレ朝・島本真衣アナ、再婚 40歳、お相手は年上の一般男性 テレ朝「事実です」

スポニチアネックス4/25(木)4:00

-

4

宮脇咲良に「プロではない」「レベルを下げている」と厳しい声も…なぜLE SSERAFIMは韓国でこれほど批判されているのか〈現地記者が解説〉

文春オンライン4/25(木)6:00

-

5

仲本工事さんの妻・三代純歌が2日連続で週刊誌との裁判に出廷「悪妻に仕向けて書かれた」

日刊スポーツ4/25(木)5:30

-

6

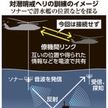

事故の海自ヘリ、訓練で「隠密」行動か 位置システム最初から使わず

朝日新聞4/25(木)5:00

-

7

4億6000万円の不審な送金「見逃し」か、金融庁がきらぼし銀行を聴取…ほぼ全額が回収不能

読売新聞4/25(木)5:00

-

8

発生から22時間後救出、両脚を切断した大学生 “最後の生存者”の19年「生かされた命だからこそ」JR福知山線脱線事故

読売テレビニュース4/25(木)6:00

-

9

峰竜太、亡き夫の弟との再婚を受け入れ峰を産んだ母に「重いですね、どんな気持ちだったのか」

日刊スポーツ4/24(水)23:00

-

10

川平慈英『あさイチ』登場にネット爆笑 博多華丸の代打MC「似すぎw」「朝ドラ受けどころじゃないw」

ORICON NEWS4/25(木)8:23

東京 新着ニュース

東京 コラム・街ネタ

特集

記事検索

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright © 2024 TOKYO CALENDAR INC. All rights reserved.