ちなみに、「唐人(中国人)を見にそちらに参りますよ」というのは、995年の秋、中国から唐人70余人が若狭国に漂着し、彼らはその後、越前に移住させられていました。式部の父・為時は、彼らと会い、詩を贈ったりもしています。

さて、話を戻しましょう。式部に「唐人を見にそちらに参りますよ」と手紙を寄越した人は、男性のようです。しかも、何度か式部に手紙を送ってきている。これは、その男性が式部に想いを寄せていることを示しています。

一方、式部の反応はどうだったのでしょう。「年が明けましたら、唐人を見にそちらに参りますよ」という手紙に返事をしなかったのか、それとも手紙を送ったとしても、冷淡な内容だったのではないでしょうか。

そのため男性は、年が明けてから「春になれば、氷さえ東風に解けるもの、人の心もうち解けるものだと、教えてあげたいものです」などと式部に伝えてきたようです。頑なな式部の心を解かすために。

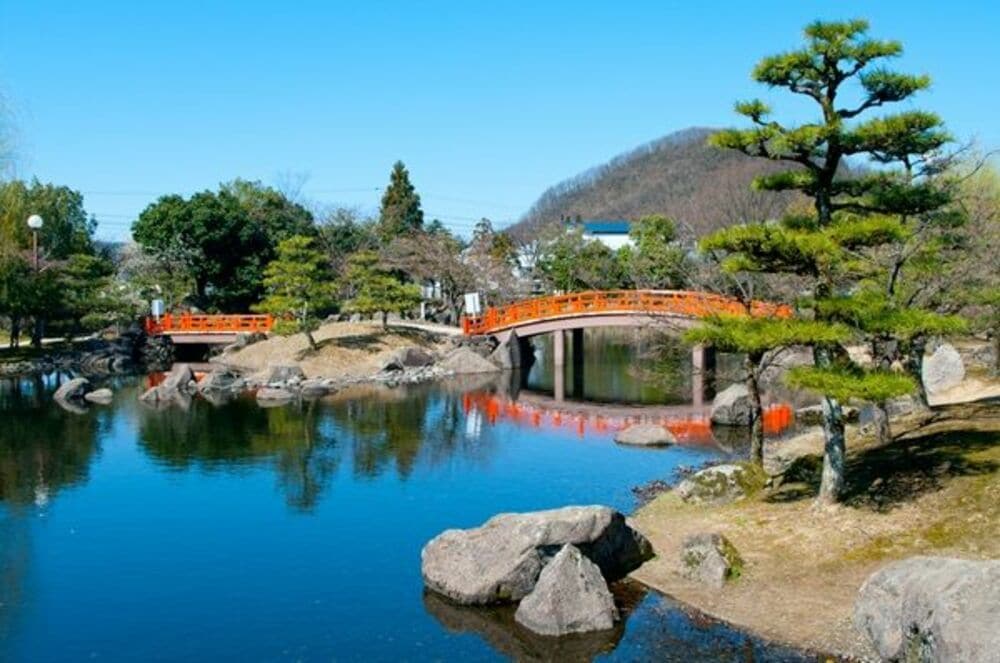

福井県にある紫式部公園(写真: T.Fukuoka / PIXTA)

福井県にある紫式部公園(写真: T.Fukuoka / PIXTA)

「唐人を見にそちらに参りますよ」などと言っていたその男性は、年が明けても、やって来ませんでした。男性も元々行くつもりはなかったでしょうし、式部にもその事は最初からわかっていたのでしょう。

男性はほかの女性にも言い寄る

式部は別の歌の詞書に「近江守の娘に言い寄っているという噂がある男性が、あなた以外の女性のことなど思ってはいませんなどと、しつこく言ってくるので、うるさく思って」と書いているのですが、その「噂がある男性」というのも「唐人を見に参りますよ」と言った男性と同一人物だと考えられています。

男性から想いを寄せられたことに対し、式部は「みづうみに友呼ぶ千鳥ことならば八十の湊に声絶えなせそ」と詠んでいます。(近江の湖に連れを求めていらっしゃるというではありませんか。同じことなら、あちこちのほうに声を止めずにかけてはいかが)というような意味です。この歌は、式部が越前に行く前のものと考えられています。

とにかく式部としては、この男性の想いに応える気はないようです。