2022年度「第三セクター等」経営状況調査

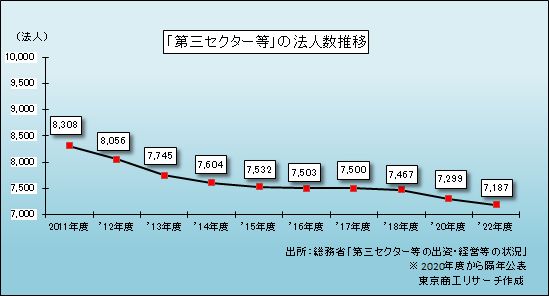

総務省が2023年12月に公表した2022年度の「第三セクター等(以下、三セク等)」は7,187法人で、2011年度から1,121法人減少(13.4%減)したことがわかった。

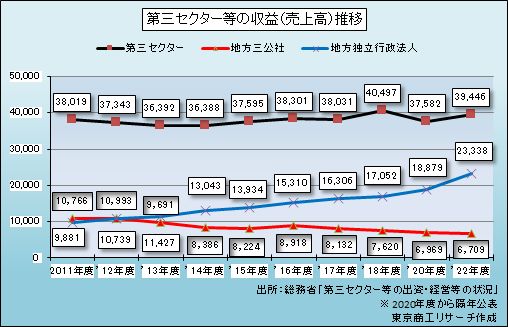

2022年度決算が判明した三セク等5,987法人は、売上高にあたる収益総額が6兆9,493億円と過去最高を記録した。コロナ禍でも2020年度(6兆3,430億円)から9.5%増と大幅に回復した。三セクの業績がコロナ禍で停滞する一方、医療機関などの地方独立行政法人が法人数増加もあって収益総額を押し上げた。

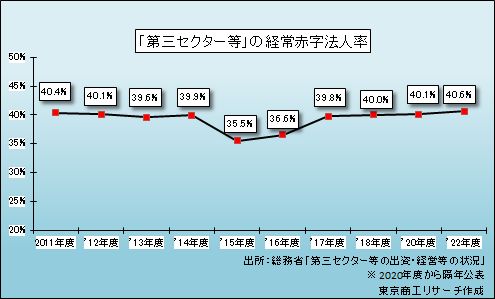

しかし、損益は2,435法人が経常赤字を計上し、赤字率は過去11年間で最大の40.6%に達した。収入は増加したが、コスト上昇によって利益率が低下した法人が増えたようだ。

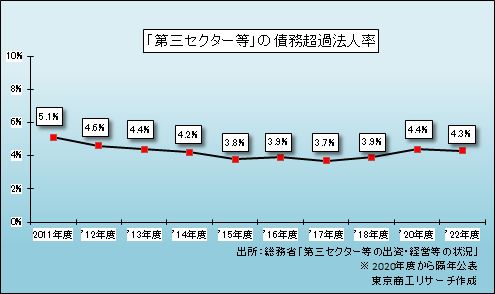

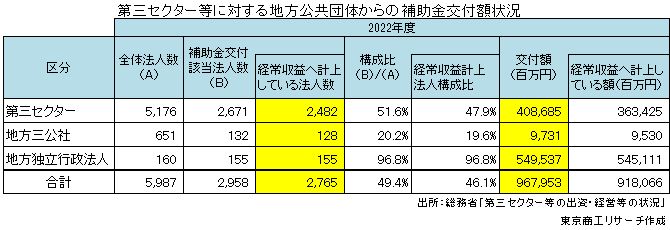

債務超過の三セク等は263法人(構成比4.3%)で、債務超過率は前々年度比で0.1ポイントの改善にとどまった。地方公共団体から補助金を受けている三セク等は2,958法人で、そのうち2,765法人が収益に計上している。大半の三セク等は、「補助金なしでは黒字を確保できない」実態にまだ変わりはない。

三セク等は、発足母体の地方公共団体からの補助金収入や借入金に加え、損失補償・債務保証に依存しているケースが少なくない。また、病院や交通機関など公益性の高い事業を担う存在もあり、生産性や採算性だけで判断すべきではない。ただ、地方自治体の財政リスクに直結する部分もあり、多くの三セク等の生産性向上や経営改善が全体の公益性持続に寄与することになる。

※ 本調査は、総務省が公表した「第三セクター等の出資・経営等の状況」(最新は2022年度決算データ、2020年度より隔年公表)に基づき、業績が判明した「第三セクター等」を対象にした。

※ 「第三セクター等」は次の法人と定義した。(1)法律等の規定に基づき設立された一般社団法人、一般財団法人および特例民法法人のうち、地方公共団体が出資している法人、(2)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社および特例有限会社のうち、地方公共団体が出資している法人、(3)地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社 (4)地方独立行政法人。

「第三セクター等」法人数の減少ペースはやや強まる

自治体の財政健全化を促すため、政府は2009年度から5年間の時限措置(経過措置対象団体は2016年度まで)で「第三セクター等改革推進債(以下、三セク債)」を創設、経営改善が見込めない三セク等の整理に乗り出した。

三セク債の活用で整理が進み、三セク債創設直前の2008年度末に8,729法人を数えた全国の三セク等は、2022年度末は7,187法人と1,542法人減少した。

三セク債の起債期限の2013年度の減少率は、前年度比3.8%減とピークに達した。2015年度以降は毎年1%未満の緩やかなペースで減少していたが、隔年公表となった2020年度は前年度比2.2%減、2022年度も同1.5%減と、2年分とはいえ減少ペースを若干強めている。

第三セクターや地方三公社が減少、一方で地方独立行政法人は増加が続く

三セク等の法人区分別では、最多は第三セクター(社団法人・財団法人、会社法法人)で6,376法人(構成比88.7%)。次いで、地方三公社が651法人、地方独立行政法人が160法人の順。

2011年度からの12年間で三セクは805法人(11.2%減)の減少。内訳は、社団法人・財団法人が15.2%減(3,616から3,065法人)、株式会社などの会社法法人が7.1%減(3,565から3,311法人)。

地方三公社も382法人減(36.9%減)で、内訳は地方住宅供給公社が27.4%減(51から37法人)、地方道路公社が23.6%減(38から29法人)、土地開発公社が38.0%減(944から585法人)。

前回調査(2020年度)から地方住宅供給公社は増減なし、地方道路公社は1法人減に対し、土地開発公社は36法人減と際立って減少が多い。

一方、公共性の高い事業の効率的な行政サービス提供、自主的・自律的な運営を目的として、自治体から分離・独立した地方独立行政法人は70.2%増(94から160法人)と、対照的に増加している。なかでも、医療機関や公立大学の独立行政法人化が進んだ。

収益総額(売上高)は過去最高の6兆9,493億円、コロナ禍中でも前々年度比9.5%増

2022年度の三セク等の総売上高を示す収益総額は、過去最高の6兆9,493億円(前々年度比9.5%増)だった。内訳は、第三セクター(同4.9%増)と地方独立行政法人(同23.6%増)が増加、地方三公社(同3.7%減)が減少した。コロナ禍のなかで、地方独立行政法人が法人数増加に伴い初めて2兆円台に達し、収益総額を押し上げた。

「経常赤字法人率」2022年度は過去11年間で最大の40.6%

2022年度の決算が判明した三セク等(対象:5,987法人)のうち、経常赤字は2,435法人で全体の40.6%を占めた。前々年度(40.1%)から0.5ポイント上昇し、2011年度(40.4%)を僅かに上回り、過去11年間で最大を記録した。2015年度に35.5%まで低下し、その後、緩やかな上昇に転じ、コロナ禍ではほぼ横ばいで推移している。

業務分類別の経常赤字法人率は、2022年度は「社会福祉・保健医療」が53.3%で最も高く、国際交流協会などの「国際交流」49.5%、私学振興協会や体育協会を含む「教育・文化」49.2%が続く。対照的に、システム開発などの「情報処理」が18.8%で最も低く、公営住宅管理などの「住宅・都市サービス」28.0%、水道事業やごみ処理業などの「生活衛生」28.8%の順で低い。

「債務超過法人率」は4.3%、2020年度以降4%台で推移

2022年度の三セク等の債務超過は263法人で、全体(5,987法人)の4.3%だった。前々年度(4.4%)から0.1ポイント低下したものの、4%台にとどまった。

業績不振が続く三セク等の経営改善や整理のため、政府は2009年度から三セク債利用を促し、抜本的改革に向けた動きが進んだ。その結果、債務超過に陥った法人比率は2011年度の5.1%から2017年度は3.7%まで低下した。しかし、経営改善が一巡したところへ、コロナ禍の業況悪化が追い打ちをかけ、2020年度から4%台に転じている。

債務超過法人比率 地方独立行政法人で改善進む

三セク等の赤字法人比率を区分ごとにみると、「地方三公社」が42.0%で最も高い。次いで、「第三セクター」(社団法人・財団法人、会社法法人など)が40.9%、「地方独立行政法人」(医療機関、公立大学法人、産業技術センターなど)が24.3%だった。

債務超過法人比率では、「地方三公社」が4.6%(前々年度4.4%)で最も高く、「第三セクター」4.4%(同4.4%)、「地方独立行政法人」が1.8%(同4.7%)の順。「地方独立行政法人」で財務内容の改善が目立った。

補助金に頼った"経常黒字"

2022年度に地方公共団体から補助金を交付された三セク等は2,958法人で、三セク等全体の41.1%を占めた。前々年度(3,046法人)から88法人減少し、3,000法人を下回った。

補助金の合計額は9,679億5,300万円で、前々年度(8,988億4,800万円)から7.6%増加した。

補助金を交付された三セク等のうち、93.4%の2,765法人が収益に補助金を充てている。その合計は9,180億6,600万円で、補助金全体の9割超(94.8%)を占める。これは2022年度の三セク等の経常黒字額合計3,033億5,903万円の3倍に達する。大半の三セク等は、補助金なしでは黒字を確保できず、赤字額の増大に対する抜本的な改善策が課題になっている。

徳島県が「黒字法人率」最高、全体の経常収支差は2020年度より約2.3倍増

東京商工リサーチが保有する三セク等データと、総務省が公表した三セク等データをマッチングし、2022年度決算が判明した5,987法人を都道府県別に分析した。前々年度に引き続き、47都道府県すべてで黒字法人数が赤字法人数を上回った。

経常収支で、赤字総額が黒字総額を上回ったのは10県で、前々年度(15府県)の3分の2に減少した。最大の赤字超過額は、熊本県の48億2,302万円(黒字34億5,986万円、赤字82億8,289万円)だった。前々年度に赤字超過額が最大だった沖縄県は黒字超過に転換した。

全体の経常収支差額は2,172億2,186万円の黒字超過で、前々年度(951億8,740万円)の約2.3倍増(128.2%増)と大幅に改善した。

三セク等の「黒字法人率」の全国平均は59.3%で、22都道府県(前々年度24都道府県)が全国平均を上回った。都道府県別では、徳島県が72.7%(66法人中48法人)で最も高い。次いで、宮城県69.4%(118法人中82法人)、東京都66.3%(235法人中156法人)、山梨県65.6%(67法人中44法人)、茨城県65.5%(122法人中80法人)、京都府64.4%(146法人中94法人)が続く。

一方、「赤字法人率」の全国平均は40.6%と過去11年間で最大となった。都道府県別の最高は、広島県の51.1 %(129法人中66法人)。次いで、宮崎県48.9%(92法人中45法人)、高知県48.1%(106法人中51法人)、秋田県47.9%(98法人中47法人)、岩手県47.7%(157法人中75法人)、岐阜県47.4%(156法人中74法人)の順。

債務超過の法人数は前々年度から7法人減、佐賀県は唯一ゼロ

2022年度の債務超過に陥った三セク等は263法人で、前々年度(270法人)から7法人減少した。債務超過額は総額1,335億4,694万円で、前々年度(1,425億9,470万円)から6.3%減少した。三セク等の整理が進んだほか、コロナ禍での財務内容の悪化に歯止めがかかり、債務超過に陥った法人の状況が若干改善した。

内訳は、三セクが230法人(前々年度233法人)、地方三公社が30法人(前々年度同数) 、地方独立行政法人が3法人(同7法人)だった。

債務超過額の平均は、地方独立行政法人が30億4,879万円、地方三公社が15億5,233万円、三セクが3億3,839万円で、法人数と全く逆の順となった。債務超過に陥った地方独立行政法人の3法人は、地域の基幹的な医療機関だった。地域医療で重要な役割を果たすが、コロナ禍での収入減や人口減で累積赤字を抱えている。

また、地方三公社30法人のうち、土地開発公社が24法人と8割(構成比80.0%)を占める。宅地開発や企業誘致用地の先行取得も、開発が進まず長期保有の「塩漬け」土地を抱え込んでいる。

都道府県別では、債務超過に陥った三セク等が最も多いのは、長野県の15法人。次いで、北海道13法人、秋田県12法人、岩手県と山形県、新潟県が各11法人、富山県と広島県、鹿児島県が各10法人で続く。

一方、佐賀県は47都道府県で唯一、債務超過の三セク等がなかった(前々年度1法人)。このほか、埼玉県(同2法人)と神奈川県(同1法人)が各1法人だった。

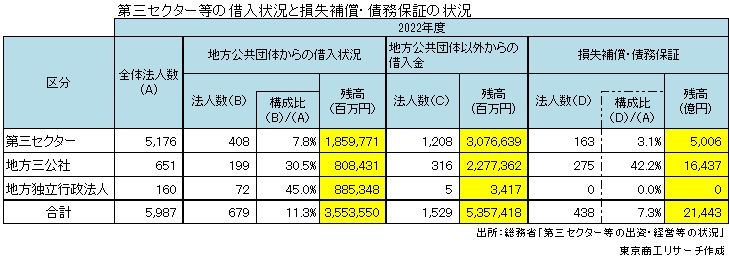

地方公共団体からの借入金は3兆5,535億円、損失補償・債務保証は2兆1,443億円

2022年度で、地方公共団体から借入金を導入する三セク等は679法人(構成比11.3%)で、1割を占めた。借入残高は3兆5,535億円に達する。借入残高は前々年度(3兆6,826億円)から1,291億円減少(3.5%減)したが、減少幅は前々年度(7.1%減)の半分以下にとどまり、依然として地方公共団体への資金的な依存度は高い。

借入金とは別に、地方公共団体が金融機関などに損失補償や債務保証を設定する三セク等は438法人(構成比7.3%)で、残高は2兆1,443億円(前々年度比11.7%減)に達する。

三セク等が破綻や清算などに追い込まれた場合、地方自治体が多額の不良債権や保証債務を負うリスクをはらんでいる。地方公共団体のバックアップを背景に、金融機関のガバナンスが薄れ、本来は存続が困難な法人の整理・淘汰が先送りされている可能性も否めない。

政府は、2009年施行の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、2009年度から2013年度までの間に「第三セクター等の抜本的改革」を推進した。2014年度以降も「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」を策定し、三セク等の効率化・経営健全化等への取り組みを求めてきた。

その結果、三セク等の法人数は2008年度から2022年度にかけ17.6%減少(8,729→7,187法人)した。法人数は減少する一方で、収益総額は2022年度に過去最大の6兆9,493億円に達したため、三セク等の経営改善が進み、収益力が強化されたようにみえる。

三セク等全体の経常収支差額も、前々年度(951億8,740万円)から約2.3倍の2,172億2,186万円に増加した。しかし、2022年度に経常赤字の法人率は40.6%と過去11年間で最も高く、黒字転換に至らない企業が依然として残ることをを示している。

加えて、2022年度に地方公共団体から補助金を交付された三セク等は2,958法人で、三セク等の約半数(構成比49.4%)を占める。そのうち、2,765法人(同93.4%)が収益に計上した補助金は合計9,180億円にのぼり、収益総額6兆9,493億円の13.2%を占め、黒字額の合計3,033億円の3倍に相当する。これは、補助金収入が無ければ赤字に陥る三セク等が少なくないことを示す。

このほか、地方公共団体からの借入金は3兆5,535億円、損失補償・債務保証は2兆1,443億円と巨額に達する。この金額は目に触れにくいが、三セク等が破たんすると、最悪の場合、地方公共団体が負担を強いられ、財政が破綻するリスクも残している。

三セク等が地方公共団体に代わって公共性、公益性の高い事業を手掛ける意義は小さくない。ただ、人口減少や高齢化が進む地方公共団体では、財政収支の更なる悪化も想定される。それだけに採算性だけで割り切れない医療や交通機関、流入人口増が期待される学校招致(公立化)など、地域に貢献するサービス部門と民間移譲が可能な部門に分け、事業性の検証と決断が必要な時期を迎えているといえる。