『光る君へ』史実との違いに賛否の声も「気にせずに突っ走っていただきたいです」山崎ナオコーラさん語る

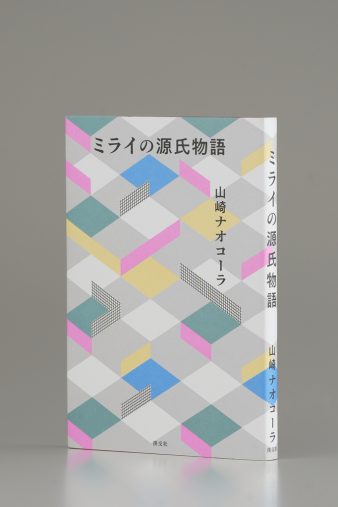

2004年に会社員をしながら書いた小説でデビューし、作家となった山崎ナオコーラさん。現在、エッセイストとしても支持されており、昨年上梓したエッセイ『ミライの源氏物語』(淡交社)は第33回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞し、増刷を重ねています。

『源氏物語』といえば、現在、NHK大河ドラマ『光る君へ』が大評判。そこで大学の卒業論文で「『源氏物語』浮舟論」を書き、『源氏物語』ファンの山崎さんに、『光る君へ』についてや、キャリア20年の今思うことなどを聞きました。

――紫式部が主人公の大河ドラマ『光る君へ』は、ご覧になっていますか? 実際の紫式部の人生には未知な部分も多いですが、『源氏物語』ファンとしては、ドラマのどんなところにこだわりや脚色の妙を感じますか?

<観ています。平安時代、それも「女性」となると、資料があまりありませんから、想像を入れることができるポケットがたくさんあります。きっと脚本の大石静さんは楽しんで書いていらっしゃるだろうと思います。研究界隈の戯言(ざれごと)など気にせずに、突っ走っていただきたいです。

まひろは怒り、道長は怒らない、というキャラ設定も見事で、ずっと効いていくのではないかなと思っています>(やまカッコ内山崎さん 以下同じ)

――大河ドラマの主人公・まひろこと紫式部(吉高由里子)と藤原道長(柄本佑)の恋に、見ている側としては盛り上がりつつ、「ええ!」と驚く展開にもなっています。そのことを歓迎する視聴者も多い一方、ロマンス要素を投入したがる日本の映画・ドラマへの傾向へのモヤモヤを感じている層もいるようですが?

<『源氏物語』がそもそも恋愛物語ですから、この大河に恋愛の雰囲気を求める視聴者は多いと思いますし、“道長と恋愛関係があったのでは?”というのは研究界隈でもよくある考察なので、不自然ではありません。

ドラマとしては『源氏物語』の執筆が芯にあると思うのですが、執筆には作者だけでなく、読者、編集、校正、流通、スケジュール管理、言語センスを刺激してくれる人、経済的支援者、精神的支柱、いろいろ必要です。当時は出版社や書店などはないわけですから、それを恋愛相手や家族たちが担っていたと考えるのは自然ですし、私は道長との関係を描くのはすごく良いと思います。恋愛といっても「結婚」などのわかりやすいところに向かうのではないでしょうし>

『光る君へ』主人公まひろと道長のキャラ設定も見事

“リアル“を求めるのと“リアリティ“を求めるのは違う

――貴族の男女が簡単に顔を合わせたり、まひろが朝廷の中枢にいる摂政・藤原兼家(段田安則)に直接会いに行くといった、当時の文化ではありえない描写はどうお感じになりますか? 史実にもとづいて現代的解釈をおこなう“歴史もの”(ドラマ、小説問わず)を制作する際に求められることはどのようなことだとお考えになるでしょうか? <研究者はいろいろ思うこともあるかもしれませんが、私は作家ということもあり、リアルを求めていません。私自身、作品制作に関して、「“リアル“を求めるのと“リアリティ“を求めるのは違う」っていつも思っているんです。小説でも、リアルにはありえないようなセリフ回しにすることで、むしろリアリティを高めることがあります。 大河だって、もしもリアルだけを求めるなら、平安時代は声の出し方も違っていたと研究界隈では言われていますから発声方法を変えないといけないし、眉毛のないリアルな化粧にしなければなりませんし、階級表現も差別表現ももっと激しく陰惨な気持ち悪いものにしなくてはなりません。でもそうしたら観ている人は心が惹かれず、登場人物の人間味を汲み取れず、結果、リアリティは失われると思うんです。 大河ドラマは、研究シーンとは違う社会的使命を負っているのですから、リアルではなく、リアリティを求めるので良いと思います>

『ミライの源氏物語』著:山崎ナオコーラ 出版:淡交社

Bunkamuraドゥマゴ文学賞