世の中の企業は業績や規模を問わず、「儲かっている企業」と「儲かっていない企業」に分けることができる――。そこからわかるのは「業績を伸ばそう」「新規事業を立ち上げよう」と声を上げるのは簡単でも、それを実現するのは簡単ではないということ。

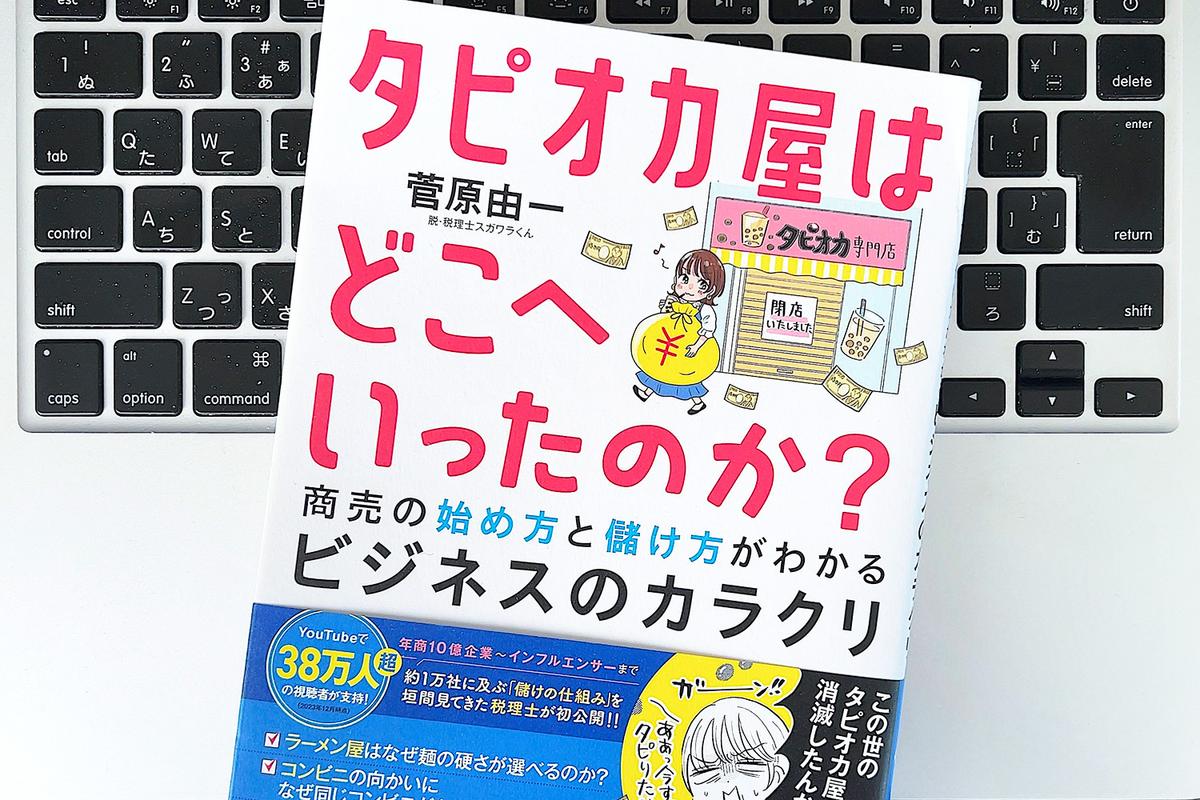

中小企業の資金繰りコンサルタントとして活動する税理士である『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』(菅原由一 著、KADOKAWA)の著者は、このように指摘しています。

経営者は、この簡単ではないことをやってのける仕事です。そのために役立つかもしれない知見を、税理士の観点、私の実務の1つであるコンサルティングの観点、そして1人の生活者としての観点から提供し、解説しようと考えたのが本書を書いたきっかけでした。(「おわりに」より)

ちなみに儲かっている企業の経営者には、“儲かる事業づくり”という点で2つの共通点があるのだといいます。

まずは、自己流にこだわらないこと。つまりオリジナルの発明をしなくても、既存の商品や事業モデルを観察し、分析し、新たな価値をつけたりすることが事業になるという考え方です。

そしてもう1つは、挑戦をあきらめないこと。成功する経営者には、自分の目標を達成しようという強い欲があり、それが原動力になっているというのです。

その2点を踏まえたうえで、挑戦を楽しい活動であると認識し、行動していけば、事業は成功に近づくということなのかもしれません。そうした考え方を軸とした本書のなかから、第2章「閑古鳥が鳴くお店を行列店に変える集客テク」に焦点を当ててみましょう。

成功企業はなぜネット広告に力を入れるのか?

いうまでもなく、広告の効果は見る人の数と比例します。そして、この点に関して注目すべきは、10〜20代ではテレビの視聴時間よりもインターネットの利用時間のほうが長くなっているという事実。いっぽう新聞も、2000年には5000万部を超えていた発行部数が、23年には3000万部を割り込むくらいまで減少しています。

このことから分かるのは、世の中のマスメディア離れが進んだ分だけ、マスメディア広告の訴求力と、マスメディア広告を出す効果が薄れているということです。

企業にとって重要なのは消費者とのタッチポイント(接点)をつくることですので、マスメディア広告の訴求力が落ちているのであれば、その代わりになるメディアが必要です。その受け皿になっているのがインターネットです。(63ページより)

しかもネット広告では、若い層に向けた訴求が可能。中長期的に見れば現在の若年層は未来の中心的な消費者になっていくことは間違いないので、早い段階から若い層と接点を持っておくことが経営の安定化につながるわけです。

また、訴求効果が高いところもSNSの魅力のひとつ。たとえばX(旧Twitter)ユーザーのうち10〜20代の70%以上、30代の60%以上が、Xの情報をきっかけとして商品などを購入した経験があると回答しているそうです(アライドアーキテクツ調べ)。

つまり、現代においてはマスメディアを使わなくとも売上を高め、集客することができるわけです。事実、テレビCMを流していないスターバックス、コストコなど、マスメディア広告を使うことなく集客に成功している企業も少なくありません。

重要なのは、広告を届けたい相手の属性(年齢、性別、生活環境など)に応じて出稿するメディアを使い分けることです。(64ページより)

上述のように若い人たちはテレビよりもネットを見ている時間のほうが長いので、広告メディアとしてはSNSなどが最適。

対して高齢者層はテレビや新聞などと接する時間が長く、それらに対する信頼度も高いため、彼らに向けた広告は旧来的なマスメディアのほうが適しているでしょう。

つまり企業は、こうした使い分けによって広告のコスパを高め、成果を最大化することができるわけです。(63ページより)

AI時代になぜSNS公式アカウントが重要になるのか?

SNSの公式アカウントは、集客や顧客との接点づくりに役立つだけでなく、顧客情報という新たな資産をつくることにもつながります。

事実、日産やホンダはインスタグラムで400万人以上のフォロワーを持ち、コンビニ各社、スターバックス、マクドナルドなど飲食チェーンもXで500万人前後のフォロワーを持っているそう。

これらの数字はSNS上のファンであり、新商品やキャンペーン情報などを数百万の人々に届けられる基盤でもあるということです。

また、各投稿に対するインプレッション(反応)を把握できることにも大きな価値があります。反応がわかれば投稿内容や広告の善しあしが分析でき、それをもとに、よりよい投稿、より届きやすい広告を発信することができるようになるわけです。

この知見は、従来は広告代理店しか持っていませんでした。しかし、SNSを使うことで自社でデータをもち、有効な活用方法を考え出すことができるようになります。(66ページより)

そればかりか、AI活用がさらに本格化するであろう今後は、データを持っておくことがなおさら重要。AIは、消費者とのコミュニケーションをよくしていくための有効な手段になっていくということです。

しかしそのための大前提は、データとして持っておくこと。「誰が、いつ、どんな内容の投稿に反応したか」「どんな層の人がどれくらいいるか」がわからなければAI分析はできませんし、データの量が増えるほどAI分析の精度は高くなるからです。

そう考えると、すでにSNSで消費者との接点を築いている企業や店は、AI時代を見据えた準備を始めているといえます。AI活用が進むとともに、これらの企業や店は蓄積している顧客データを活かしてさらに集客を伸ばすでしょう。(65ページより)

そういう意味でSNSは、目先の集客のみならず、中長期的に集客を伸ばしていくための施策でもあるわけです。(66ページより)

マンガと解説によって、「儲かる商売」についてのノウハウを無理なく理解できる一冊。「ビジネスに興味はあるけど、なにからはじめたらいいのかわからない」という方は、本書をスタートラインにしてみるといいかもしれません。

>>Kindle unlimited、2万冊以上が楽しめる読み放題を体験!

「毎日書評」をもっと読む「毎日書評」をVoicyで聞くSource: KADOKAWA