マネタリーベースとは?マネーストックとの違いもわかりやすく解説

一般的に、マネタリーベースとは、中央銀行が世の中に直接供給するお金のことを指します。拡大する政策を実施すると、個人・企業が資金調達しやすくなることが一般的です。

本記事では、マネタリーベースの意味や計算式、マネーストックとの違いなどについて解説します。

マネタリーベースとは

日本におけるマネタリーベースとは、日本銀行(日銀)が世の中に直接供給するお金を指します。マネタリー(monetary)は英語の形容詞で「通貨(貨幣)の」を意味する言葉です。

大きな預金通貨を生み出しうるため、マネタリーベースをハイパワードマネー(強権貨幣)と表現したり、貨幣の基礎となることを踏まえてベースマネーと呼んだりすることもあります。ここから、マネタリーベースの計算式や注目される理由、話題になった事例などを確認していきましょう。

マネタリーベースの計算式

日本の場合、マネタリーベースは以下の計算式で求められます。

・マネタリーベース = 日本銀行券発行高 + 貨幣流通高 + 日銀当座預金

日本銀行券発行高とは、市中に出回っている紙幣の合計金額です。貨幣流通高は、市中に出回っている貨幣の合計金額(記念貨を含む)を指します。

日銀当座預金(日本銀行当座預金、日銀当預)とは、日本銀行が取引先の金融機関などから受け入れる当座預金のことです。日銀当座預金には、決済手段・支払準備・準備預金としての役割があります。

仮に日本銀行券発行高100兆円、貨幣流通高50兆円、日銀当座預金500兆円の場合、マネタリーベースは650兆円です(100兆円 + 50兆円 + 500兆円)。

マネタリーベースが注目される理由

マネタリーベースが注目されるのは、日本銀行などの中央銀行が金融政策を実行する際にコントロールされることがあるためです。マネタリーベースの拡大・縮小により、景気を調整しています。

金融政策とは、金融緩和や金融引き締めのように、日本銀行が金融面から物価・経済を安定させるために実施する政策のことです。金融緩和について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

金融緩和とは何かわかりやすく説明!日本の金融政策事情も理解できる

近年マネタリーベースが話題になった事例

2013年4月に「量的・質的金融緩和」を導入した際に、マネタリーベースが話題になりました。なぜなら、金融市場調節の操作目標を無担保コールレート(オーバーナイト物)から、マネタリーベースに変更したためです。

また、民間の金融機関が日本銀行に預けている預金金利をマイナスにする「マイナス金利政策」は、マネタリーベースの拡大を狙った政策として知られています。マイナス金利を適用すると、金融機関は預入金額・期間に応じて利息を支払わなければいけなくなるため、資金を預け入れず積極的に投資・融資などに回すことを考えるでしょう。投資・融資量が増えれば、市場に資金が流通します。

日銀のマネタリーベースの推移

日本銀行が発表している「マネタリーベース(月末残高)」を参考に、2013〜2023年における、マネタリーベース(12月末残)をまとめました。

・2013年12月:202兆円

・2014年12月:276兆円

・2015年12月:356兆円

・2016年12月:437兆円

・2017年12月:480兆円

・2018年12月:504兆円

・2019年12月:518兆円

・2020年12月:618兆円

・2021年12月:670兆円

・2022年12月:632兆円

・2023年12月:673兆円

上の数値から、2013年から10年かけてマネタリーベースが3倍以上になったことがわかります。

マネタリーベースと物価の関係

マネタリーベースが拡大すると、一般的に物価も上昇します。なぜなら、マネタリーベースが拡大することで市場にお金が出回り、消費活動が促進されるためです。

物価が上昇してインフレーションが進めば、景気の拡大も期待できます。インフレーション・デフレーション・スタグフレーションの違いについては、以下の記事を参考にしてください。

スタグフレーションとは?原因・対策や過去の事例についても詳しく解説

なお、マネタリーベースが増加しても、貨幣の流通速度(貨幣の回転率)次第で物価上昇率が限定的な場合もあります。

マネタリーベースと金利・為替の関係

一般的に、マネタリーベースが拡大すると金余りの状態になり、金融機関に資金が滞留するため、金利の低下が進みます。その反対に、マネタリーベースが縮小した場合は、市場に出回る資金の量が減り、金利は上昇することが一般的です。

また、マネタリーベースは為替にも関係します。マネタリーベースが拡大するとその国の通貨の価値が下がり(日本の場合は円安)、縮小した際には、その国の通貨価値は上がることが一般的です(日本の場合は円高)。

マネタリーベースを拡大する政策を実施すると?

マネタリーベースを拡大する政策を実施すると、以下のような影響を与えます。

・個人・企業が資金調達しやすくなる

・輸出が増加する

それぞれ確認していきましょう。

個人・企業が資金調達しやすくなる

一般的に、日本銀行がマネタリーベースを拡大すると個人・企業は金融機関から資金を調達しやすくなります。なぜなら、市場の金利が下落する可能性があるためです。

資金調達しやすくなった結果、企業が積極的に設備投資にお金を回すようになったり、個人が消費に回すお金が増えたりすると、景気の回復も期待できるでしょう。

輸出が増加する

日本銀行がマネタリーベースを拡大する政策を実施すると、日本からの輸出が増加する可能性があります。なぜなら、円の価値が下がる(円安になる)と、「海外で日本企業が輸出した品の価格が下がる」という輸出企業にとって有利な状況になるためです。

円安と輸出の関係についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

マネーストックとは

マネタリーベースと混同しやすい言葉のひとつに、マネーストックがあります。マネーストックとは、金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量を意味する言葉です。マネーストックは、金融機関や中央政府を除いた経済主体(一般法人・個人・地方公共団体など)の残高から集計されます。

ここから、マネーストックの分類や現状について確認していきましょう。

マネーストックの分類

マネーストックは、M1・M2・M3・広義流動性の4種類に分類できます。それぞれの計算式は、以下のとおりです。

・M1 = 現金通貨 + 預金通貨

(預金通貨の発行者は全預金取扱機関)

・M2 = 現金通貨 + 預金通貨 + 準通貨 + CD

(預金通貨・準通貨・CDの発行者は国内銀行など)

・M3 = 現金通貨 + 預金通貨 + 準通貨 + CD

(預金通貨・準通貨・CDの発行者は全預金取扱機関)

・広義流動性 = M3 + 金銭の信託 + 投資信託 + 金融債 + 銀行発行普通社債 + 金融機関発行CP + 国債 + 外債

なお、CDとは譲渡性預金のことで、CPとはコマーシャルペーパー(短期資金の調達を目的に、割引形式で発行する無担保の約束手形)のことです。

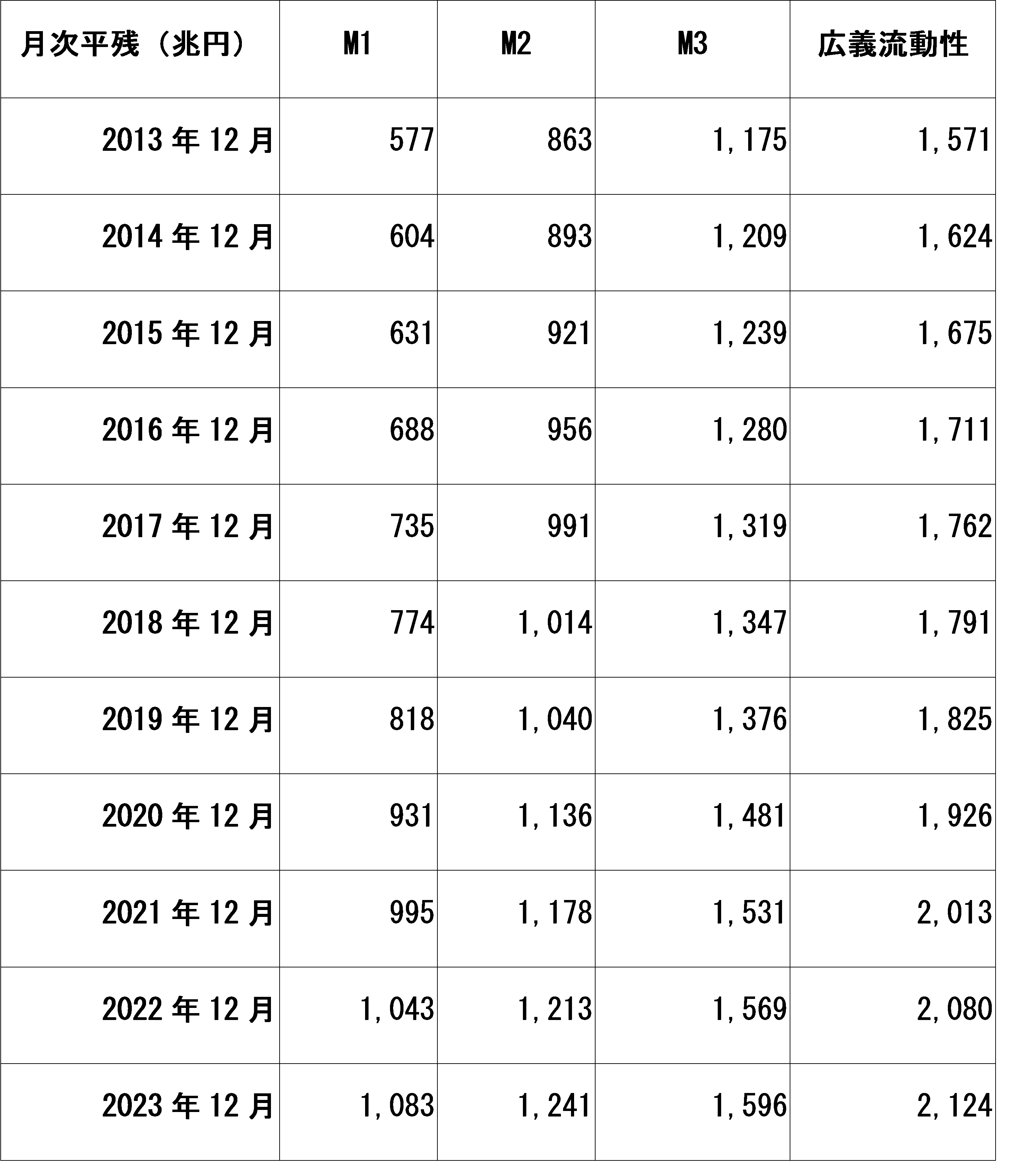

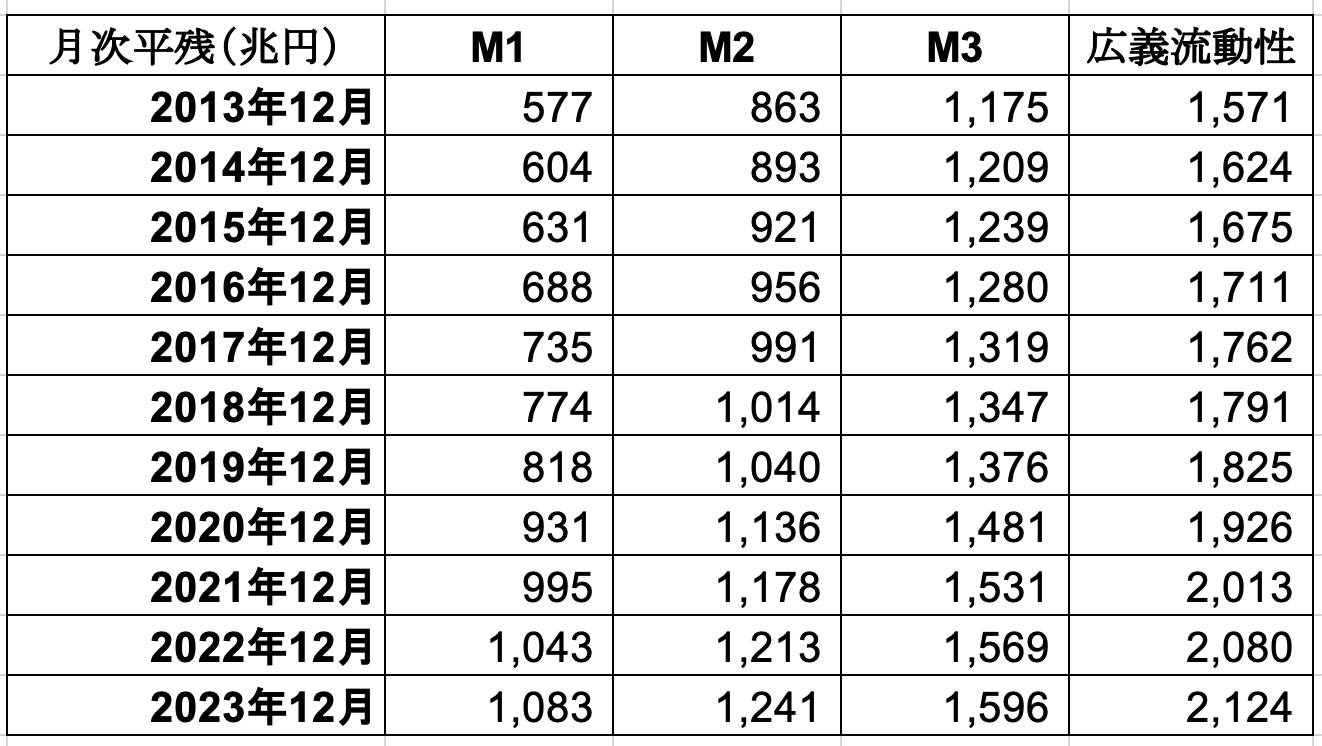

マネーストックの現状

日本銀行の「時系列統計データ検索サイト」より、2013〜2023年のマネーストックをまとめました。

M1・M2・M3・M4いずれも、10年で増加傾向にあることがわかります。

マネタリーベースとマネーストックの違い(関係)とは

マネタリーベースとマネーストックの主な違いとして、どこから供給される通貨なのかという視点が挙げられます。マネタリーベースは「中央銀行」が供給する通貨に注目しているのに対し、マネーストックは「(中央銀行を含む)金融部門全体から経済に対して」供給される通貨に注目したものです。

一般的に、マネタリーベースが増えるとマネーストックも増えると考えられています。ただし、日銀当座預金だけが増えるケースのように、いくらマネタリーベースを増やしてもマネーストックが増えない可能性がある点に注意が必要です。

マネタリーベースとは日銀が世の中に供給するお金

日本では、マネタリーベースとは日本銀行が世の中に直接供給するお金を指します。マネーストックが「(中央銀行を含む)金融部門全体から経済に対して」供給するお金であるのに対し、マネタリーベースは「日本銀行(中央銀行)」から供給されるお金である点が主な違いです。

マネタリーベースは、金融政策を実施する際に注目されることがあります。例えば、日本銀行がマネタリーベースを拡大すると、一般的に企業・個人が資金調達しやすくなったり、円安で輸出しやすくなったりする点が主なポイントです。

今後経済関連のニュースをチェックする際は、マネタリーベースにも注目してみましょう。

参考:日本銀行「日本銀行について 「マネタリーベース」とは何ですか?」

参考:日本銀行「「マネーストック」とは何ですか?」

参考:日本銀行「マネタリーベースの解説」

参考:日本銀行「マネーストック統計のFAQ」

参考:日本銀行「時系列統計データ検索サイト マネーストック[月次]」

ライター:Editor HB

監修者:高橋 尚

監修者の経歴:

都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。