雲仙地域に群生する県の花、ミヤマキリシマを守ろうと「雲仙ミヤマキリシマ保全活用連絡協議会」が11日、雲仙市内で発足した。激減している群落を拡大し、観光資源に活用するのが狙いで、企業に協力を呼びかける。

ミヤマキリシマはツツジの一種。樹高1メートルほどで直径2センチ程度のピンクや白、紫などの花が毎年5月ごろに咲く。日陰では育たない。

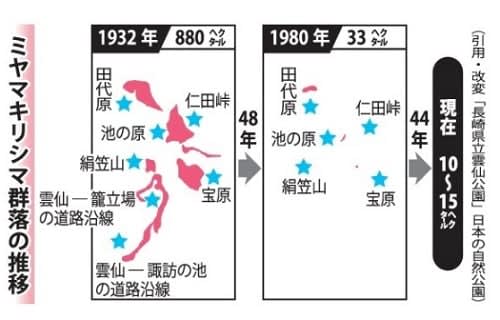

雲仙地域では田代原や池の原、宝原、仁田峠などに群生しているが、草原の減少に伴い群落が衰退。放牧が盛んだった田代原では牛の数が減って下草が生い茂り、生育を阻んでいる。雲仙地域の群落は1932年の880ヘクタールから、現在10~15ヘクタールに激減した。

協議会は、国立公園指定90周年記念事業の一環として、環境省や県、長崎大、NPO法人奥雲仙の自然を守る会、雲仙市など10団体が立ち上げた。初会合では会長に金澤秀三郎雲仙市長、副会長に同会の中田妙子代表を選出した。

事務局は田代原について、雲仙天草国立公園の指定100年となる2034年に、群落を現在の3倍に広げるために活動する方針を示した。長崎大環境科学部の服部充准教授が記念講演し「環境を守り群落を将来に残すことが重要。環境学習にも活用できる」と語った。

発足式の後、参加者は雲仙市国見町の田代原草原に移動し、長崎大の学生や地元住民とともに約60人がかりで下草を刈った。

長年、田代原で保全活動に取り組む中田副会長は「協議会の発足が雲仙の自然に目を向けるきっかけになり、10年後、観光に結び付けられれば」と期待した。