東京都新宿区愛日小の6年生72人が17日、太平洋戦争末期の学童疎開先の一つだった栃木市藤岡町藤岡の繁桂寺(はんけいじ)を訪れた。学童疎開が始まった年から今年で80年。児童たちは戦時下を生きた先輩たちの足跡をたどり、平和について考えた。

学童疎開は1944年に閣議決定された「学童疎開促進要綱」に基づき行われた。学童疎開を研究する旧都賀町教育長の小倉久吾(おぐらきゅうご)さん(87)によると、本県は約50校を受け入れた。愛日小もその一つで、同寺など7カ所に分かれて疎開生活を送った。

疎開中の児童と共に学んだ経験のある小倉さん。戦後に研究の一環で同校を訪問した際、児童が同校の子どもたちだったと知った。この縁を機に、同校は2016年から2泊3日の移動教室として同寺を訪れている。

この日、小倉さんは疎開先で児童たちが描いた絵手紙などを紹介し「80年前の先輩たち40人がこの本堂で生活した。疎開してきた子たちは服装も文房具も自分と違って驚いた」などと振り返った。

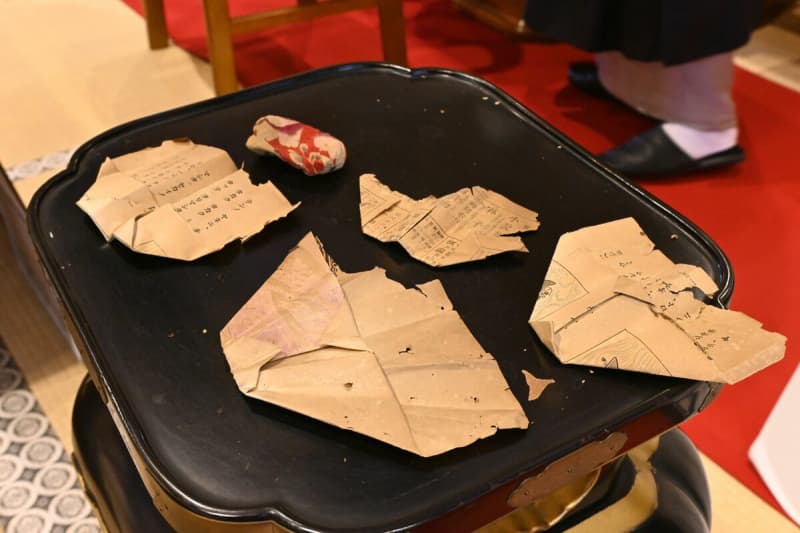

同寺の先代住職繁岡哲哉(しげおかてっさい)さん(82)は当時の児童たちが作った紙飛行機やお手玉を見せ「東京に帰りたくて、鉄道の線路沿いを歩く子がいたくらい大変な生活だった」と語った。

先輩たちの様子を知った服部(はっとり)帆芳(ほのか)さん(11)は「家族と離れ離れは悲しい。私だったら耐えられない。戦争はいけないとあらためて思った」と話した。