5月17日は「国際反ホモフォビア(同性愛者嫌悪)の日」だった。1990年、世界保健機関(WHO)が同性愛を「病気」のリストから外すと宣言した日である。今となっては信じ難いが、それ以前、同性愛は「病気」として扱われていたのだ。折しも、LGBTへの理解増進を図る法案が今国会で成立するか注目されている。与野党の実務者間で合意したものの、自民党内で「差別は許されない」との記述を盛り込むことに異論が出ており、先行きは不透明感が漂う。性的少数者への差別や無理解を乗り越えるために何が必要なのか、負の歴史に目を向けて考えてみたい。(共同通信=武田惇志、小林知史)

▽犯罪から病気へ

札幌地裁は3月17日、国が同性婚を認めないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの初判断を示した。トップニュースで報じられたこの判決は「明治期において同性愛は、精神疾患であって治療すべきもの、絶対に禁止すべきものとされていた」と指摘した上で、WHOが1948年から同性愛を精神疾患と分類していた過去にも言及した。

かつて同性愛は「犯罪」だった。19世紀末には英国の劇作家オスカー・ワイルドが同性愛をとがめられて投獄されている。キリスト教の影響を受けた西側諸国では、伝統的に同性愛を異常視し、罪であり、認められないとの立場を取ってきた。

20世紀に入り精神医学が生まれて研究が進むにつれ、同性愛は治療が可能な精神障害と捉えられるようになっていく。英タイム誌は65年、「同性愛は矯正可能」と題した記事を公表した。著名な精神科医が「同性愛は治療可能で矯正できるものだ」と語り、他の患者との集団療法が効果的だと主張。治療を受け「同性愛で真に幸福だったことは一度もない」ことを悟ることで、患者は「速やかに“ストレート”の衣服を着るようになる」と記事は指摘した。

当事者による反発が大きく広がったのは60年代終わりからだ。69年にニューヨークのゲイバーで警官隊と性的少数者が衝突した「ストーンウォールの反乱」が有名で、アメリカ精神医学会に活動家たちが乱入するなどの直接行動もあり、73年に同学会は同性愛を精神疾患とする規定を削除した。これがWHOによる見直しに先鞭(せんべん)をつけた。

なお、出生時の性別とは異なる性別を自認するトランスジェンダーも、長らく「性同一性障害」として精神疾患に位置づけられていたが、WHOは2019年、精神障害の分類から除外し、「性別不合」へと変更した。

▽日本の精神医療は

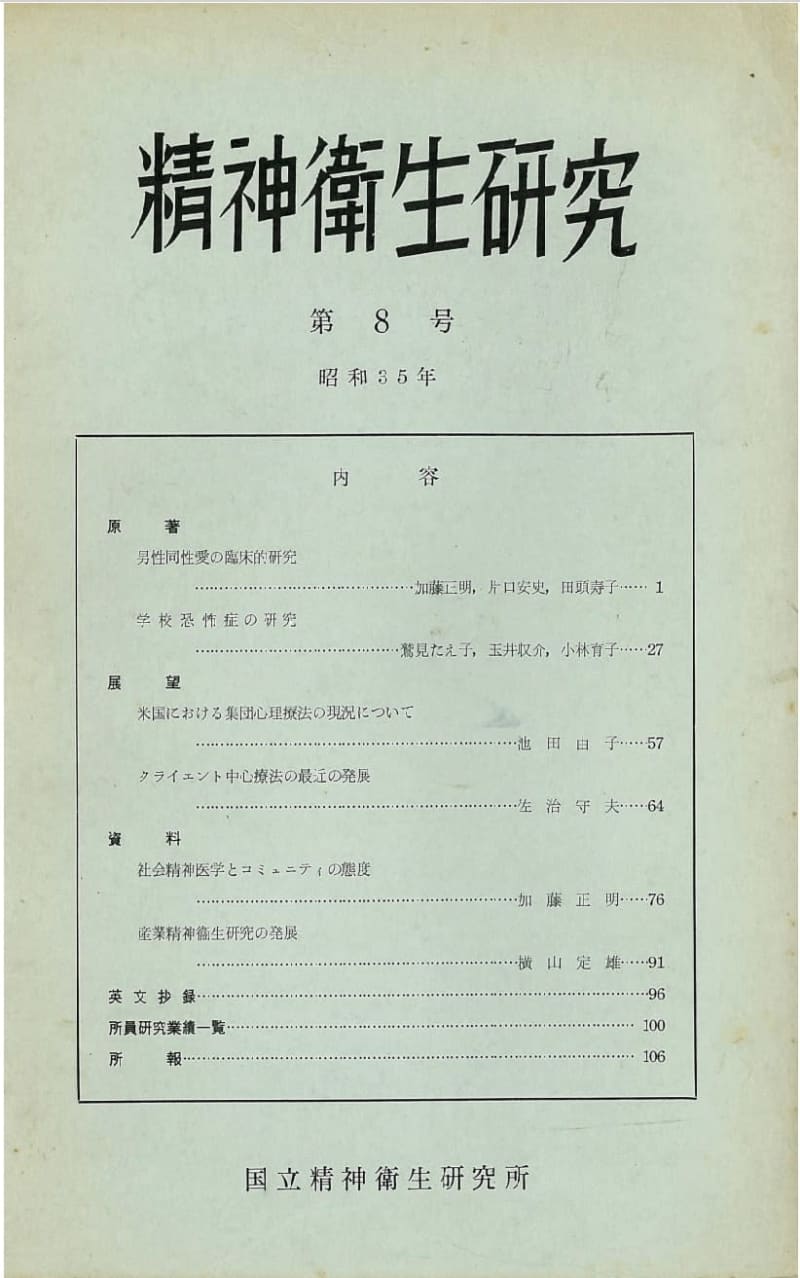

日本ではどうだったか。国立精神衛生研究所(現、国立精神・神経医療センター)が発行していた「精神衛生研究」8号(1960年)の所収論文から、同性愛者に対する精神医療の一端をうかがうことができる。

精神科医の加藤正明医師らの手による「男性同性愛の臨床的研究」。対象は20~40代の男性患者25人で、22人が自発的に治療に来所し、3人は家族や上司による強制だった。「(異性に性的魅力を感じない)自分の状態に苦しみ、自殺も考えるができないでいる」「最近結婚の話がおこって結婚の本を読んで初めて、自分には異性関係ができそうもないと気づいた。なおるとも思えないが不安で来所した」と記されている。

治療は医師と患者が一対一で話す対面療法と、心に浮かぶ考えの発話を促す自由連想法で行った。

論文は同性愛を性的倒錯と捉え、「同性愛への耽溺(たんでき)が強い力をもっている」「結婚後も依然として外人(ママ)との同性愛行為を続けて反省するところがない」などの記述もあった。海外の研究者の意見に同調する形で「可能なことは患者の社会的慣習を変えることで、(中略)有効なのは異性愛的行動に向かう雰囲気の中で、同性愛的慣習から自制するようしむける体制をつくることとする考えに同意したい」と考察を述べ、最後に「同性愛的慣習に対する自制力をもたせ、社会的適応を増大させることに治療の目標を置くべき」と結んでいる。

見逃せないのは、こうした研究は社会的にも影響力を持ったことだ。69年、「性転換手術」(現在でいう性別適合手術)の違法性が争われた事件(いわゆる「ブルーボーイ事件」)の判決で、東京地裁は同論文や加藤医師の別の論文「異常性欲」を参照し、「同性愛は性対象の異常」と判断。執刀した産婦人科医を旧優生保護法違反などで有罪とした。

▽変わった治療の意味

厚生労働省は94年、同性愛を精神疾患のリストから除外した。性同一性障害についても、2004年に戸籍の性別変更を可能にした特例法が施行された。今後、WHOの変更同様、「性別不合」と呼ぶ動きが進むとみられる。

脱「病気」の取り組みが進む一方で、同性愛を含むLGBT全体が生きづらい社会環境は残っている。医療の役割は、性指向や性自認そのものの矯正から、心の負担を軽減し、生活の質を向上させていくためのサポートに変わりつつある。

大阪市で精神科のクリニックを経営する西井重超(しげき)医師は、数年前からうつや適応障害に苦しむLGBTの患者を積極的に診るようになった。LGBTが直面する困難を理解するのは医師でも簡単ではない。「精神科専門医の指導過程にはLGBTや性の多様性について学ぶ時間はなく、教える先生も多くないのが現状です」と指摘する。実際の治療では、患者の同僚や上司に環境の改善を求める仲立ちの役割が必要になることが多く、患者一人一人にかかる時間や手間も非常に多いことが分かった。

西井医師の元に通う人の中には、社会の無理解に傷つけられ、また傷つくのではないかとの不安に悩み、適応障害やうつ症状を発症するケースが多い。ありのままの自分を受け入れられる環境をどうつくるかが課題だ、と西井医師は強調した。

▽社会を優しく、強くする

LGBTに関する学会で理事長を務め、日本におけるジェンダークリニックの第一人者でもある岡山大の中塚幹也教授に、医療の現状や社会の課題を聞いた。

―会社や学校などでLGBTが抱える問題は。

「管理職の世代には、LGBTに忌避感を持つ人もまだまだいます。履歴書の性別欄、トイレや更衣室、制服など、職場には厳然として性差の区別が残っています。こうした社会の中で、特にトランスジェンダーの人は、性別に基づいた振る舞いを求められることに悩み、つらい思いをしています。学校では思春期による体の変化の悩みも加わります。不登校になり、『死にたい』と思うこともあります。

子どもでも大人でも生活の質を向上するためには、解消しなくてはいけない支障が多岐にわたると言えるでしょう。さらには、男女どちらかの性別に割り当てられること自体に違和感を持つ人たちがいます。ソフト、ハード両面の見直しが必要です。私は職場や学校との環境改善のための交渉もしています」

―医療の役割は。

「医師しかできないこともあります。トランスジェンダーのうち、性別適合手術を希望する場合に必要なホルモン療法は保険適用外です。性別適合手術自体を保険適用で受けられる病院も国内に数カ所に限られます。専門的な診療拠点や医師はまだまだ少なく、診療を受けるために遠くから通う人もいて、今後は増やしていかなければなりません」

―国に求められる環境整備は。

「日本の学校や職場では長らく、LGBT当事者はいないものとして規則や仕組みが作られてきました。知らないことが差別を助長しています。LGBT理解増進法案も、成立を目指す協議が続きますが、不備を指摘する声もあり、法案の中身が問われています。戸籍上の性別変更の条件を緩和すること、さらに、LGBTのカップルが子どもを持てるようにするなど、制度面の充実も必要です」

―市民や社会はどう振る舞うべきか。

「LGBTは人口の数%とされています。『自分には関係ない』と思っている人も、まずは彼らの抱える課題に関心を持っていただければ。現在、国は学校教育の中で『性の多様性』を取り上げ、子どもの正しい理解を助けています。今後は、社会人にも知ってもらう機会をつくることが必要です。アライ(理解者や支援者)が増えていけば社会も変わっていくと思います。性に限らず、多様性を認めることは社会を優しく、強くします」