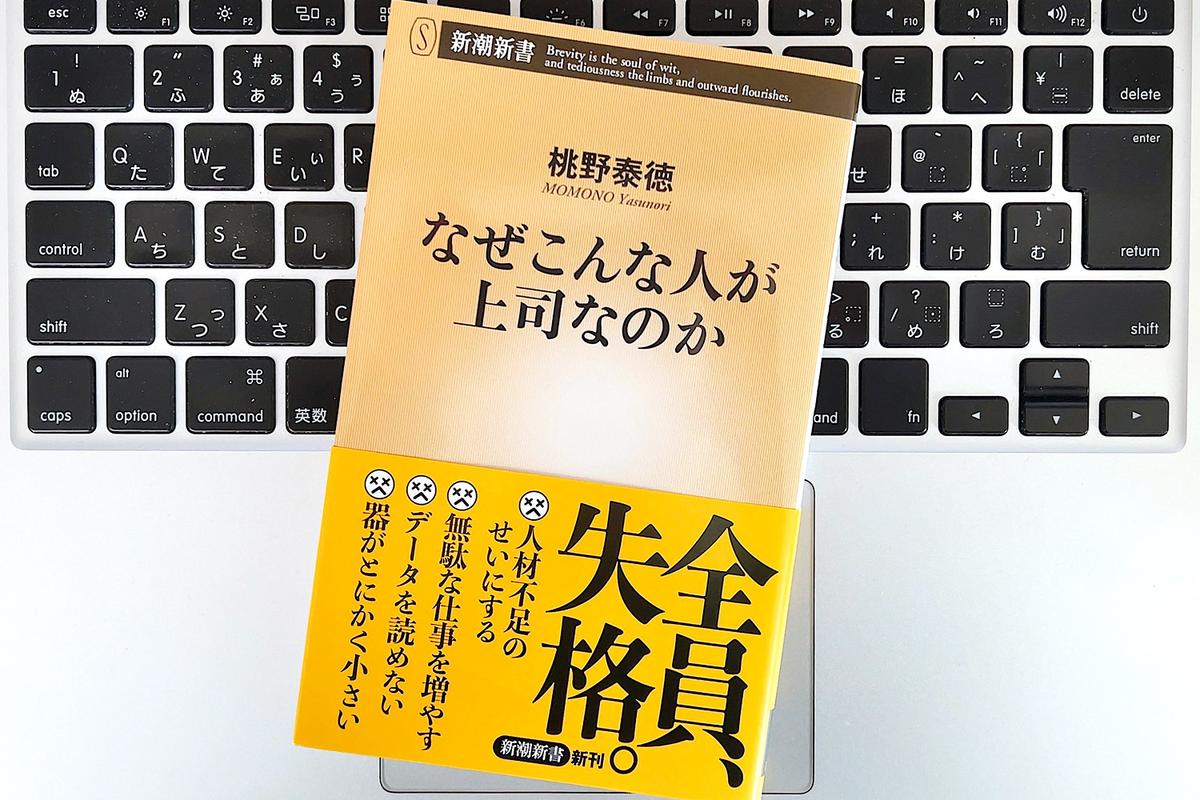

『なぜこんな人が上司なのか』(桃野泰徳 著、新潮新書)というタイトルを目にしたと同時に、自身の周囲にいる特定の上司の顔を思い浮かべる方は決して少なくないはず。著者はその理由として、「管理職や要職にある人であっても、まともなリーダー教育を受けたことがある人などほぼ皆無」であることを挙げています。

結局のところ、世の中に存在する経営者や管理職と呼ばれる人の大半は、まともなリーダーであるはずがないのである。

そしてそんなリーダーが率いる会社や組織が壊れていく様を、私は経営再建の現場で数多く見てきた。部下の心を壊し、仕事の妨げになっているリーダーたちと向き合ってきた。そんな経験から、本書では世の中のリーダーに向け、

「私たちは、もう少しリーダーという存在について本気で考えるべきだ」

というメッセージを届けたいと思い、筆を進めている。(「まえがき」より)

大手証券会社を経て、CFO(最高財務責任者)、経営企画責任者、TAM(ターンアラウンドマネジャー:事業再生担当者)などを歴任してきた人物。つまり本書では、自身が経験してきたプロセスにおいて直面した課題を考察しているわけです。

またリーダーシップや組織論を考察する過程で、親交を頂いている陸海空自衛隊の将官や元最高幹部にも、数多く取材をさせて頂いた。(「まえがき」より)

2021年8月から連載中の「朝日新聞GLOBE+」から、リーダー論に関してとくに反響が大きかったものを中心に再編し、書き下ろしも加えたもの。興味深いトピック満載ですが、ここでは第1章「人望を失うリーダーがやっていること」冒頭の1「『私がいたからこそ成功した』という上司へ」をクローズアップしてみたいと思います。

責任は自分が負い、功績は人のために

いまの時代ならイーロン・マスクやビル・ゲイツなどになるのかもしれませんが、20世紀の初頭まで、アメリカを代表する大富豪といえばアンドリュー・カーネギーでした。

近代化が進む時代にあって、鉄鋼の生産を中心にさまざまな事業へ投資・進出して莫大な富を築いた「鉄鋼王」。

著者はそのエピソードを、『カーネギー自伝』(アンドリュー・カーネギー著、坂西志保訳・中公文庫)に基づいて紹介しています。

カーネギーは1835年11月、スコットランドの田舎町で、手織工を営む家庭に生まれた。しかし時代は、産業革命のまっただ中だ。蒸気機関車を動力にした織り機の普及により一家は収入を失い、困窮を極めることになる。そして織り機などを処分すると渡米を決意し、カーネギーも13歳で学校を辞め、両親とともに米ピッツバーグ対岸の街、アリゲニーに移住する。(15〜16ページより)

カーネギーも、紡績工場の糸巻き係として働き始めることに。週給1ドル20セントの給与で毎日、朝から夜まで働き続けたのだそうです。その後は知人の経営する工場でのボイラー火夫の仕事を経て、14歳で電報配達夫に転職。週給2ドル50セントだったといいます。

電報配達では必ず顧客の顔と名前を記憶し、特別感を演出してかわいがられたのだとか。さらに電信を音だけで文字起こしするという、全米でも数名しか持たない技術を身につけ、17歳で通信技手になり月収は25ドルに跳ね上がったようです。

そして18歳のときにトマス・A・スコットと出会ったことから人生が大きく変わることに。黎明期の鉄道業界にあって、ペンシルベニア鉄道会社の監督としてピッツバーグに来ていたスコットはカーネギーを引き抜き、事務員兼電信技手としたのです。月収はさらに35ドルへ。

スコットの出世に合わせて重い役職を任され続けたカーネギーは、そのすべてで結果を出し続けたそう。以後もスコットと寝台列車事業に投資し、鉄鋼事業にも進出するなど、「鉄鋼王」への道のりを一気に進んでいったといいます。

そんなカーネギーの哲学の本質を知る手掛かりとして、著者は次のようなエピソードを紹介しています。スコットに引き抜かれてペンシルベニア鉄道に転職したカーネギーが、ある日、非常に悩ましい決断を迫られたというエピソード。

管轄地域で大きな鉄道事故が発生し、全区間で列車の運行が混乱する非常事態が発生した時のことだ。

手を尽くし、運行管制に権限を持つスコットを探すが、どうしても見つからない。しかしこのままではさらに混乱が広がり、大変なことになるだろう。すると大胆にもカーネギーは、スコットの名前で次々と管制指令を発してしまうのである。(18〜19ページより)

かくしてスコットが戻ってきたころには、すべての運行が正常化。驚くスコットに、カーネギーは自分が独断でやったと申告したのだそうです。彼の行動は明らかに越権行為で、法律にも抵触する重大な規律違反。

しかしスコットはそれをわかったうえで、失敗したときの全責任を自分が負う覚悟で危機に対処したのです。貨物主任の話によれば、うまくいった際の手柄はすべてスコットのものになるように振る舞っていたのだといいます。

こんなかわいい部下を、どうして責めることができるだろう。もう一度いうが、失敗はすべて自分の責任、成功はすべて周囲の手柄、である。カーネギーがやがて、多くの人から信頼を得てトップリーダーに昇りつめたのも当然であったことが、よくわかるのではないだろうか。(20ページより)

努力を重ねながら、成功はすべて周囲のおかげと感謝し続ける人生。失敗の責任をとる覚悟を持ちつつ、評価はすべて周囲に渡してしまう。それこそが、カーネギーのリーダーシップ哲学です。(15ページより)