「やっぱり僕、ゆうとおんに戻りたい」。ゆうとおんは大阪府八尾市にある障害者支援施設だ。58歳の男性Yさんには軽度の知的障害と自閉症の傾向がある。20歳を過ぎたころから何度も逮捕されており、2007年には耳目を集める大きな事件も起こした。刑期が終わると社会に出てくることになるが、「危ない人間に帰ってこられたら困る」と地域から反対され、「犯罪をした場所には戻さない」と行政サイドからも圧力がかかった。だが住み慣れた仲間がいる場所に戻りたい思いは変わらなかった。

そんな彼の思いを、施設側は一貫して尊重し続け、度重なる犯罪にも受け入れを拒まなかった。そしてYさんは今、仲間の思いに応えたかのように、ここで穏やかな余生を過ごしている。事件後、彼とゆうとおんを支えるために立ち上げた支援者有志でつくる集まりは昨年末、16年の年月を経て役割を終えたと判断、“発展的に解散”した。(共同通信=真下周)

▽記者会見で頭を下げる姿

2007年1月、近鉄八尾駅前の歩道橋で、数人でクッキーを販売していた男が突然、祖母と通りがかった3歳の男の子を抱きかかえ、約6メートルの高さから地面に落とした。その男がYさんだった。

男の子は幸い命を取りとめたが、頭部を強打する重傷。背が伸びにくいなど、後遺症も残った。

知的障害者が起こす重大事件は21世紀に入って大きく報道された。2001年4月のレッサーパンダ事件(東京都台東区浅草で女子短大生がレッサーパンダの帽子をかぶった知的障害の男に路上で刺殺された)など、記憶に残っている人も多いだろう。

法を犯す障害者は“触法障害者”と名付けられ、中でも犯罪を重ね刑務所と外の出入りを繰り返す人たちは“累犯障害者”と呼ばれた。彼らの刑務所での実態は元衆院議員の山本譲司氏の著作でクローズアップされた。

ゆうとおんの名称は「You(r) tone」から来ているという。キャッチフレーズは「みんなでつくる働く場」「お互いさま」。八尾市職員だった畑健次郎さんと有機野菜などの共同購入の活動をしていた土橋恵子さんが1996年に立ち上げた授産施設で、その後、社会福祉法人になった。どんな人であっても属性で判断せず、本人が求めるなら受け入れるとの理念を守ってきた。利用者と支援者を分け隔てない「ともに生きる」支援で知られ、それゆえ障害の重い人や軽い人、さまざまな事情を抱えた利用者が集っている。

事件後、記者会見で畑さんが責任者として頭を下げる様子がテレビに映り、それを見た障害福祉の知り合いらが結成したのが「八尾事件を考える会」だ。狙いは、障害があり生きづらさを抱える人たち、場合によっては問題行動が出てしまう人たちの暮らしを支える施設側が、ひとたび事件が起きると世間から非難されることに違和感を表明することにあった。そして、同じようなリスクのある人を受け入れ、彼らの地域生活のために奮闘している全国の福祉関係者と連帯できるように、との思いも込めた。会は月1回ペースで会合を開き、裁判の傍聴や面会支援などを続けてきた。

Yさんが取り調べに語ったところによれば、犯行の動機は「大きな事件を起こせば、ゆうとおんに戻らなくて済む」だった。比較的障害が軽いYさんは利用者の中でもリーダー的存在だったが、当時は1人の女性利用者との関係に悩み、こじれた関係をうまく処理できずにいた。2008年12月の大阪地裁判決は、犯行当時は心神耗弱の状態だったと認め、懲役5年6月(求刑は懲役12年)を言い渡した。

▽「アホ」といじめられ

Yさんがゆうとおんに来たのは1999年。それまで入所していた府立の施設から無断外出し、子どもの連れ去り事件を起こしたことをきっかけに「もう面倒を見切れない」と措置を解除して放り出したことに始まる。途方に暮れた家族が、地域にある障害者施設一覧の中から連絡し、引き受けたのがゆうとおんだった。

Yさんは優しい性格で、気心が知れてくると冗談を言ってくる気さくな人だ。ただきちょうめんで融通が利かないところがあり、ルールや決まりごとにも厳しく、守れない人を見ると我慢ができなくなる。利用者の中ではできることが多いため、支援者のようなふるまいをしようする傾向もある。

幼い時に父母が離婚。双方を行ったり来たりする落ち着かない生活が続き、小・中学校では普通学校で学んだが、同級生らに「アホ」といじめられた。その後、最初に就職した菓子製造会社では、同僚に金をたかられるなど激しいいじめを受けた。そして転職を繰り返すうちに人生が暗転していく。同年代や成人相手では対等な関係を築けないためか、小さい子どもに関心が向き、保護者が目を離したすきに連れ出してしまう行動が増えた。

しばらく一緒に遊んでいても、子どもが泣き出すなどしてどう扱っていいか分からなくなって暴力し、逮捕されたこともあった。幼児の連れ去り行為は、ゆうとおんに来てからもあった。だが、そんな彼を畑さんや土橋さんは決して見切ろうとしない。あったのは「分けない、切らない、共に」の信念。Yさんも2人に深い信頼を寄せていた。

▽2年間の生活訓練

刑期を終えて社会に出てくると、「再犯しないこと」は、生き直す上で何にもまして大切な約束事とみなされる。そして失った信用を回復する第一歩は反省であるとされる。しかしYさんは知的障害のため、罪を犯した動機を自分の言葉ではうまく語れないし、消化できていない。事件後はいつも、号泣したり弱々しくふるまったりして謝罪と反省の言葉を繰り返すものの、表面的な感じは否めなかった。

Yさんが出所後、直接ゆうとおんに戻ることを行政はよしとしなかった。そこで刑務所にいる本人を説得し、この先の2年間、府立の入所施設で生活訓練することになった。閉ざされた人間関係の中で規則正しい生活をこなし、アンガー・マネジメント(怒りのコントロール)や会話のロールプレイによるソーシャルスキルトレーニングなどのさまざまなプログラムを受けた。

犯罪を誘発しない生活環境へと調整し、訓練で本人の認知と行動変化を導くことが、触法障害者への専門的な対応といわれる。職員からは事件と向き合わせ、内省を促す働きかけもしていた。ゆうとおんや考える会は、もともと規範意識が強いYさんが、必要以上にその意識にとらわれないか心配した。

▽管理的対応で強いストレス

事件から8年後の2015年5月にYさんはゆうとおんに戻った。ゆうとおんは、触法障害者への対応では「素人集団」と見られており、「再犯させてはならない」との強いプレッシャーを行政サイドや触法の専門家から受けていた。本人も、もう失敗できない、と身構える中で、恐る恐る地域生活が再スタートした。

まず彼にトラブルや混乱を引き起こさせないため、分かりやすい生活を提供する名目で、利用者と職員がやることの線引きを徹底した。逸脱行為があると「ここからは職員の仕事なのでタッチしないで」と毅然と指摘する。また、軽作業などの日中活動とグループホーム(夜間の見守り)にはそれぞれキーパーソンという責任者を付けて、彼の動静を細かくチェックした。毎週末には、面談者が一対一で生活の振り返りをする時間を設け、心の状態を探った。

だがこうした管理的な対応は、Yさんに強い緊張とストレスを与えた。普段から飲んでいる薬の飲み忘れを翌日に気付くと、「ぼくなんでこんな失敗してしまったんだろう」ととらわれた。そしてパニックになり、職員を殴りつけて鼻の骨を折るけがをさせてしまう。行政サイドは「再犯の恐れあり」と態度を硬化させた。1カ月間の精神科入院を挟んでゆうとおんに戻る際には、支援者は「次にやったら、ゆうとおんにはいられなくなる。地域で暮らせなくなる」と厳しい警告を出すしかなかった。

その後の支援はいっそう監視的となり、彼の行動を細かく制限した。グループホームでは、生活する彼が1番勝手を知っているのに、郵便物をポストに取りに行くことを「世話人の仕事だから」と断られた。次は冷蔵庫を空けていいのかどうかが分からなくなり、頭の中がパニックになった。

Yさんの不穏さは収まるどころか極限まで高じ、その2カ月後に大変な事件を起こしてしまう。2016年3月のことだった。

▽「再犯を許した」と見切り

日中いきなり施設を飛び出すと、近くのバス停から路線バスに乗り込み、前に座る高齢女性の首を絞めた。ケガは軽くて済んだが、殺人未遂罪で逮捕(後に傷害罪で起訴)。事件の一報を受けたゆうとおんや考える会のメンバーは、積み上げてきたものがすべて崩れ去ったショックと無力感で絶望した。ゆうとおんに戻ってきてもうすぐ1年を迎えるところだった。

この人にはもう地域生活は無理ではないか、と思わせる事態だった。それでも、支援者らは諦めなかった。公判では、ゆうとおんは出所後も再び受け入れる用意があるとする更生支援計画書を提出し、採用された。判決は懲役1年2カ月だった。

一方、再犯防止を第一に掲げる行政や刑務所側、触法の専門家たちは、「再犯を許した」ゆうとおんの支援力に見切りをつけた。服役後に生活する場所が見つからない障害者らが対象になる「特別調整」の制度に乗せ、ゆうとおんとは別の受け入れ先を探し始めた。ゆうとおんや考える会のメンバーは、刑務所でのYさんとの面会を拒否された。

Yさんは閉ざされた環境で「あなたはゆうとおんと別のところで暮らしたほうがよい」と説得され、動揺していた。再び犯罪をしてしまった自分にすっかり自信を失い、「僕もその方がいいと思う。他のところでがんばろうと思う」と手紙でゆうとおんに伝えてきたこともある。だが、本音では納得していなかった。この頃から刑務所内でのトラブルが多くなり、懲罰を繰り返し受けている。

▽「人権問題」と救済申し出

結局、満期出所後も受け入れ先は見つからず、いったん精神科に入院に。病院内でもYさんは荒れて暴力行為を繰り返した。こうした状況を「本人の粗暴性が顕わになっている」と評価する関係者もいた。しかしYさんに寄り添って考えれば、ゆうとおんに戻りたい気持ちと裏腹に自分の望まない生活を強いられ「納得がいかないこと」が、行動化につながっていることは明らかだった。

「ぼくはゆうとおんに戻りたい」という本人の意思が、触法の専門性や「再犯防止」の金科玉条の前にゆがめられ、ないがしろにされていた。

ゆうとおんはこうした状況を重くみて、大阪弁護士会に「人権問題ではないか」と救済を申し出た。弁護士が病院にいるYさんに電話を入れ事態が動き始めると、行政側は対応を変えて、最終的にYさんをゆうとおんに戻すことで了承した。

特別調整を取り仕切っていたのは地域生活定着支援センターと呼ばれる機関だ。刑務所から地域に戻る際の「出口」支援の重要性が言われるようになり、センターは全国の都道府県にできた。矯正施設と地域の福祉をつなぐ役割を彼らが担い、出所者らの生活を支えていることは事実だ。

しかしYさんのケースで言えば、センターはゆうとおんが彼にとってかけがえのない場所であるとの観点が欠落していた。専門的なノウハウがあるというのであれば、なぜ、ゆうとおんの支援をバックアップする方向性が取れなかったのかと思う。

▽「今度こそは」と深める自信

Yさんが2018年に二度目となる地域に戻ってから6年以上がたった。前回の失敗を踏まえ、ゆうとおんでは、細かいルール設定を全てやめている。雑多な環境になるとトラブルが多いYさんのために、利用者と支援者5、6人程度が集う小さなユニットの作業場をつくった。一番大きく変わったのは、彼の支援のことは彼なしで決めないようにしたことだ。週に1回、本人を交えた上でチームで生活を振り返る「チーム会議」を実施。どんなことを考えているか、どういう生活をしていきたいか話し合い、反映させる。危機時の対応を定めたクライシスプランも本人と一緒につくった。

現在のYさんは、50代という年齢もあるが、抗精神病薬を多く処方され、一度目の地域移行の時と比べて体力は格段に落ちている。歩いていても足元がふらつき、ろれつが回らない。作業のスピードも緩慢だ。

この6年間には新型コロナウイルスの流行もあったが、生活ぶりはぶれず、淡々としたものだ。トイレに行くにも、ご飯を食べるにも時間通り。自分のルーティンや所作も狂いなく踏む。自由時間はベッドで寝そべり、テレビで野球や相撲を観戦するのがささやかな楽しみ。ここまで丁寧に生きている人もいないのでは?と思う。

「再犯はもうない」と言い切れないが、Yさんが周囲と折り合って過ごす様子を見守りながら、支援者らは「今度こそは」と自信を深めている。

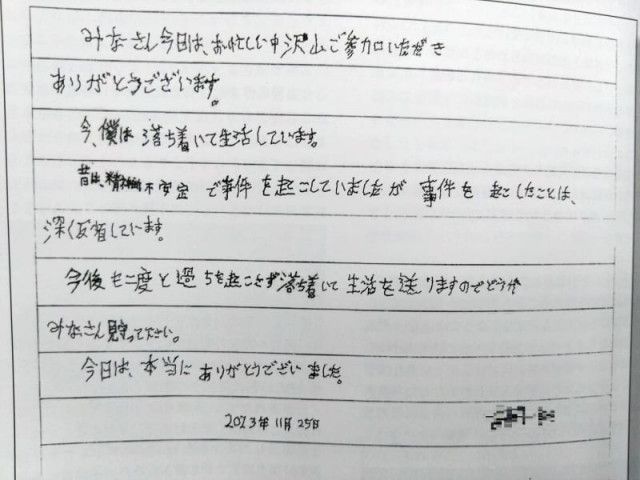

考える会は2023年11月末に解散の日を迎えた。集会に姿を現したYさんは見守ってきた人たちから花束をもらい、祝福を受けた。そして用意した紙に視線を落とし、「今、ぼくは落ちついて生活しています。ぼくは精神不安定で事件を起こしましたが、深く反省しています。今後二度と過ちをおかさず落ち着いて生活を送りますので、どうか皆さん見守ってください」とたどたどしく語った。

どんなことがあっても支援を諦めなかったゆうとおん。その実践を支え続けた考える会。そして何よりも仲間の信頼と期待に応えたYさん。ゆうとおんに来て山あり谷ありの四半世紀だった。何が起きるか分からない―。そのような“不確実な状況”をYさんを含め関係者らはずっと耐えてきた。「終わりよければ、それもよし」。解散した今、会のメンバーらが気に入っているフレーズだ。

▽支援の経緯をまとめた冊子

考える会を立ち上げた狙いの一つが、Yさんと同様に、触法や“支援困難”ケースで奮闘する人々と支援のノウハウや悩みを共有することにあった。会は解散にあたって、Yさん支援の経過を振り返った報告集(A4、91ページ)をつくった。問い合わせ・注文はゆうとおん、メールはyoutone@live.jpまで。頒布価格は送料込みで700円。支払いは報告集到着後に郵便振替で。

![[競馬エッセイ]関東の刺客と呼ばれたライスシャワーの歩み](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-31945.jpeg)