「次の自民党総裁にふさわしい政治家」は?

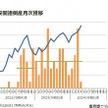

読売新聞社が2024年3月に行った全国世論調査によると、岸田内閣の支持率はわずか25%。「次の自民党総裁にふさわしい政治家」については、石破茂元幹事長が22%で1位だったという。

次回の総選挙は6月とも9月ともいわれているが、いずれにせよ、われわれ有権者が直接、総理大臣を選べるわけではない。どうせなら総理大臣も自らの手で選びたいと思ったことがある人も多いのではないだろうか。

しかし、国際政治学者の高坂正堯氏は、その代表作『文明が衰亡するとき』(新潮選書)のなかで、7世紀末から1000年以上にわたり繁栄を誇った通商国家ヴェネツィアの政治体制に触れ、同国人が持っていた「直接選挙への警戒心」を称賛すべきこととして取り上げている。ヴェネツィアの「特異な元首選出の方法」と合わせて、以下、同書から一部を抜粋、再編集してお届けしよう。

***

強力ではあるが抑制された政治制度

よい政治体制とは国内の活力と多様性とを保ちながら、秩序と安定とを与えるものと言ってよいであろう。

ヴェネツィアにおいて、よい政治体制が満たすべき二つの条件の調和が現実の課題となったのは、ヴェネツィアが通商帝国として膨張してから後、とくに14世紀前後であったと考えられる。国内では経済発展とともにおこり勝ちな社会的分化が生じ、ヨーロッパでも強力な国家が出現し始めていた。こうした困難な国際関係のなかで生き残るためには、より強力な政府が必要であった。

彼らが作り上げたのは、限定された統治階級の共同責任に基づく、強力ではあるが抑制された政治制度であった。リーダーシップの承認とその抑制への配慮は早くからヴェネツィアの政治制度の特徴であった。彼らは終身制の元首を持っていたが、その元首には元来補佐官がつけられており、元首は補佐官に相談せずに決定することはできなかった。12世紀末にはその数が6人とされ、協議する義務が法によって明確にされていた。しかも補佐官の任期は1年で、2年間の休職期間を置かなければ再任されえなかったので、元首と補佐官が同一化し社会から遊離した独自の統治集団となることは考えられなかった。

元首の地位が有力家族によって独占

やがて、ヴェネツィアの政府機構が大きくなってからも、国政を担当する種々の機関の間には均衡と抑制の関係が作り上げられた。総理府と内閣とがあり、前者は元首と元首補佐官の下に、後者は共和国国会議員のなかから選ばれる120名で構成される元老院の下に置かれるということは異なるが、政務を担当することは同じであったから、両者は均衡と抑制の関係にあると言える。また、40人委員会が財政を担当して、他の機関の行動を財政という見地から牽制していた。

とくに、1172年に共和国国会が創設され、市民大集会ではなく、共和国国会が元首を選出するようになったことが重要である。それは元首の地位がミキエレ家という有力家族によってほぼ独占され、事実上世襲制になる恐れが生じたことへの対応であった。ここで称賛に値いするのは、ヴェネツィアが市民大集会による選出という直接選挙制をやめることに解答を求めたことであろう。直接選挙制というともっとも民主主義的であると誤解され易いが、それは大きな功績をあげたりして有名になったものが選ばれ易く、「大衆の支持」を得ているということで、強力な権力を持つ恐れがあるものである。

くじ5回、選挙4回

直接選挙に対するヴェネツィア人の警戒心はまことに徹底していた。それは奇妙としか言いようのない共和国国会による元首選出の方法に表れている。

「まず、共和国国会の議員(14世紀の初めには1000人余であったが、16世紀には1600人余となった=著者註)のうちから、くじで30人を選ぶ。その30人をくじ引きで、9人に減らす。9人は40人を選挙する。選挙された40人の中から、くじで12人を残す。その12人が25人を選挙する。25人はくじ引きで、9人に減らされる。9人はまた45人を選挙し、選挙された45人は、くじで11人に減らされる。残った11人が41人を選挙し、この41人が、ようやく元首を選ぶ有権者になれるのである。元首はこの41人のうちの25票を獲得できて、はじめて当選というわけだ」(塩野七生『海の都の物語』)

くじ5回、選挙4回で選挙人が選ばれ、その人々が元首を選んだのである。くじを用いたところに、いかにもヴェネツィア人らしい特徴が出ていると私は思う。くじだけではなく選挙が入る。それをまたくじでふるい落とす。こうして同僚の支持と運との両関門を数回通過した人間というものは、どのようにアトランダムに選んでも出てくるような信頼できる人間であっただろう。そうした人物が元首選挙人となったのである。

***

これほどまで選挙に慎重だったヴェネツィアでさえも、『文明が衰亡するとき』のタイトル通り「衰亡」してしまう。その過程も経済上、安全保障上の危機にさらされている今の日本人には、身につまされる内容である。

※本記事は、高坂正堯『文明が衰亡するとき』(新潮選書)の一部を再編集したものです。

デイリー新潮編集部

![[重賞回顧]師弟で掴んだ王者の称号。長期休養を乗り越えたテーオーロイヤルが古馬最高の栄誉を獲得!〜2024年・天皇賞(春)〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33150.png)