「お昼をコンビニで済まそうとしても平気で500円超える」「東京は便利だけどマンション価格も家賃も高い」(SNSへの投稿)

【映像】驚愕…アメリカの若者は「破滅的消費」で何を買う?

円安・物価高の影響を嘆く人々の声。

総務省が発表した5月の全国の消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く指数が前年同月比で2.5%上昇し、物価高が生活を圧迫する状況が続いている。

そんな中、日本の消費傾向を示す興味深い調査結果が三菱総合研究所から発表された。

「アメリカ経済は悪化するとさんざん言われていたが強い状況が続き、一方で日本はコロナ後も旅行などのペントアップ(反動)需要が回復していない。この疑問が出発点だった」(三菱総合研究所 田中嵩大氏)

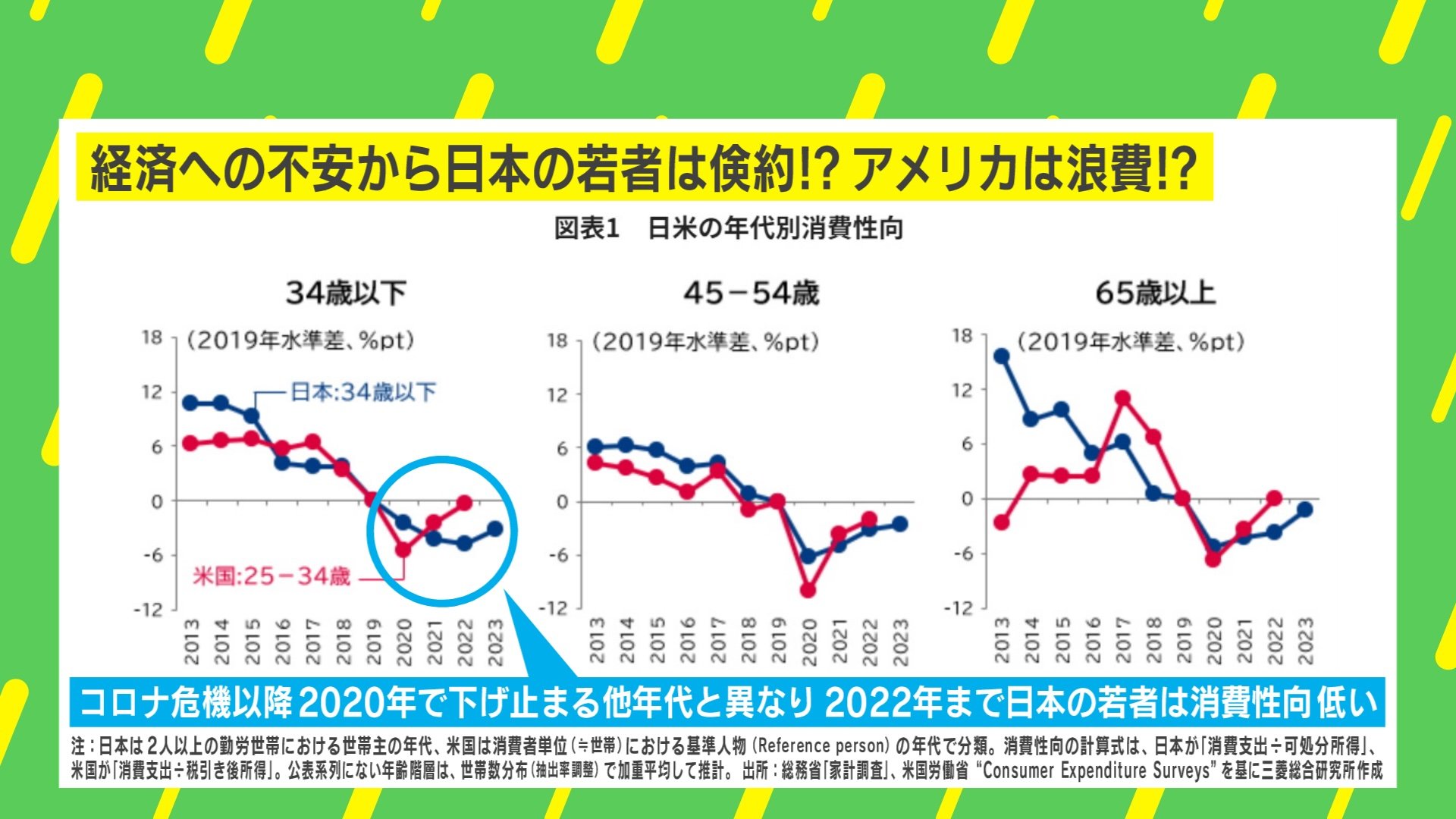

田中氏は、収入のうち消費に回る割合=消費性向について、アメリカと日本を比較。その結果、特に34歳以下の若年層で、アメリカの方がコロナ禍の低迷から回復していることがわかった。

「アメリカでは、経済的不安がある中でも宝石や高級な衣服などに対して消費、もっと言えば浪費をする『破滅的消費』が話題になっている。一方、日本では物価高が続いていることから、高いものを買うのをやめたり、購入頻度を減らす傾向が見られる」

経済的な不安があっても「破滅的消費」に走るアメリカの若者。その背景には…

「アメリカでは、『バイナウ・ペイレーター』という後払い式の決済方法やSNSの普及が影響している。SNSで高級品を買っている人や有名人の投稿を見て自分も消費したくなる新たな傾向から、浪費を行う若者が増えている」

対照的に、将来の不安に倹約で備える傾向が強い日本。自身も20代後半の若者である田中氏は、こう分析する。

「SNSやニュースで暗い話題が多いことが、若者の気分を押し下げている一因だ。インフレなどの暗い話題ばかり見ると、前向きな消費を行うのは難しい。嘘をついて明るくする必要はないが、良い側面にも目を向けて若者の気分を高めていくことが重要なのでは」

必要以上に現状をネガティブに捉える傾向がある日本の若者。その不安をどう払拭するかが、日本経済を回復させるために重要になってくると田中氏は話す。

「全年代で賃上げが行われているが、特に若者は人手不足が激しいため顕著だ。2023年の20代の賃上げ率は約3%で、今年はそれを上回る可能性もある。実質賃金がマイナスと言われているが、若者に関しては少しプラスになる可能性も。さらに最近では新NISAや副業解禁など、若者のお金を増やす手段が増えてきており、それを後押しすることが重要だ」

日米の消費動向について教育経済学を専門とする慶應義塾大学の中室牧子教授は「不確実性が高い中で消費を抑えるという日本の若者の行動は合理的に見える。対して、アメリカの動きは説明が難しいがあえて大胆に説明すると『将来に対する不確実性はあまり高くない』と考えているようだ。これはバブル世代が『もし収入が下がってもきっとなんとかなる』と考えていたことと似ている。アメリカは基本的にずっと成長している国であるため、将来を楽観的に見る傾向があるからだろう」と分析した。

アメリカと比較して、日本の若者は過度に不安を感じすぎなのか?

中室教授は「若者が抱いているのが本当に“過度な不安”なのかはわからない。そんな中、『日本の若者の消費を喚起しよう』という政策が果たして正しいのかは個人的には疑問符がつく。若者たちが不確実性を強く感じているのであればそれを取り除くような政策をちゃんと実施すべきだろう」と述べた。

(『ABEMAヒルズ』より)