今であれば「不適切」とされるセクハラパワハラの常習者・小川市郎(50)が、令和と昭和の時代を行き来して、それぞれの一長一短を考えるドラマ「不適切にもほどがある!」(ふてほど)もいよいよクライマックスである。コミカルな小ネタで笑わせつつ見る者に「あなたはどう考える?」と問いかける同作。名手・宮藤官九郎の脚本は早くも今年度のドラマナンバーワンという呼び声も高い。【水島宏明/ジャーナリスト・上智大学文学部新聞学科教授】

昭和61年(1986年)と令和6年(2024年)の38年の時空を隔て、日本社会や人々の考え方も大きく変わった。セクハラやパワハラなどのハラスメント。男女の役割。性的少数者への接し方。環境意識。喫煙。職場の飲み会。しつけと体罰。働き方……。ドラマを楽しみつつも「自分はマトモなのか?」と視聴者が再確認できる。そこが人気の秘密だろう。

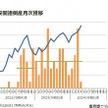

そして38年の間には“メディア環境”も大きく変化した。2024年現在、最大の逆境に陥っているのが“メディアの王様”だったテレビだ。没落しつつあることに気がつかず、今も王様気分が抜けない。ドラマの第7話と第8話の直近2話では、まさにテレビが置かれているリアルをユーモアを交えつつもかなり生々しく描いていた。

「承認欲求」に振り回されるテレビ!

名手クドカンは、令和のテレビが「承認欲求」というSNS時代の魔物に支配されている現状を皮肉たっぷりに再現する。

第7話(3月7日放送)では、往年の青春ドラマのヒットメーカーながら、しばらくヒット作を出していない脚本家・江面賢太郎(池田成志)が久しぶりにドラマの脚本を手がけるエピソードが中心だった。「やっぱ、あの人オワコンなのかな?」という疑念がテレビ局側に膨らんでいるのに、一向に筆が進まず、高級バーでワインをたしなみ、「キーボード打っている時だけが書くじゃない。アイデアが熟成するのを待っているこの時間も俺は書いてるわけよ」などとうそぶき、メディアの取材も積極的に受ける江面。令和でテレビ局のカウンセラーに就任した市郎(阿部サダヲ)が彼の取材現場に立ち会う場面で、若手プロデューサー羽村由貴(ファーストサマーウイカ)がこう解説していた。

(江面・取材する記者に向かって)

「原点回帰とはちょっと違うんですよね。たまたま今、ティーンエイジャーの物語を紡ぎたい気分というか…」

(市郎)「書いてねえくせによくしゃべれるなあ」

(羽村)「取材大好きなんです。承認欲求の権化だから」

(市郎)「承認…? 何?」

(羽村)「存在を認めてほしい。褒めて、ねぎらって、チヤホヤしてほしい…」

(江面・取材する記者に向かって)

「エゴサーチ? しませんね。顔も名前も知らない100万人ではなく、たった一人の…孤独な人間のために書いていますから…」

江面は取材では格好つけるが、実はこっそり“エゴサ”をして評判を気にしている。小心者の俗物である。

だが、承認欲求という魔物に侵されているのは江面のような見栄っ張りのテレビ人ばかりではない。視聴者もまた承認欲求に翻弄されていることが次第に明らかになる。

羽村は、ドラマ放送中に「リアルタイム実況」を書き込む視聴者の姿を市郎に見せる。ドラマが放送される画面をろくに見もせず、展開をスマホに打ち込んでいる。

(羽村)「最近の視聴者は展開を考察して、つぶやきながら見るんです」

(市郎)「そいつら、見てねーな!」

(羽村)「でも、大事なお客さんだし、その人たちの承認欲求はここで満たされているわけですから…」

今のテレビドラマの視聴者は、リアルタイム実況して展開を考察し、つぶやきながら視聴する。しっかり見てなくても、その人たちの承認欲求はここで満たされるのだという。

脚本家の江面の姿は、かつて時代の最先端を走っていた栄光を引きずったまま、自分の時代が終わりつつある現状を受け容れられないテレビの現状と重なる。その一方、制作側はろくに番組を見ていない視聴者でも承認欲求を満たせるよう「伏線」を幾重にも張り、その回収や展開を考えさせようといじましく努力する。そんな姿勢への皮肉もこの描写にはにじんでいる。結果的に、テレビを作る側の仕事は現在とても複雑になっている。

一度の過ちを許さない正義感による“アンチ”との闘い

第8話(3月15日放送)では、不倫を週刊誌に報道され、SNSで“アンチ”からの猛烈な攻撃にさらされた入社7年目のイケメン人気アナ・倉持猛(小関裕太)が、テレビに復帰しようともがく場面が出てくる。“みそぎ期間”を終え、さりげなく復帰した彼に対するSNS上のアンチの声がたとえ「2件」であっても、それがネットニュースで取り上げられると「大多数の声」として扱われ、社会全体の空気のようになり復帰を阻まれる……。こうした「たった2件」を「大多数の声」にするのが「こたつ記事」の存在だ。

こたつ記事とは、テレビ番組やSNSなどでの著名人のコメントの一部を切り取って作る記事を主に指す。テレビの前でこたつに入っていても書けることから「こたつ記事」と呼ばれている。ネットが発達する以前ならば、現場に赴いて当事者や現場を取材したはずだが、そうした取材をしないで「こたつ」で書くという、批判的なニュアンスが含まれている。

SNSでの反応を怖がり、倉持アナのテレビ復帰に慎重なリスクマネジメント部に市郎はかけあう。

(市郎)

「何が? (民放のテレビは)タダなんだから、見たくないヤツは見なくて結構! それぐらい強気の姿勢でいいじゃない?」

ここで「ふてほど」でおなじみの「あくまで個人の見解です」とテロップが入る。市郎の提言もあって、倉持アナは朝の情報番組のお天気コーナーで一度だけ復帰する。

案の定、SNSには否定的な反応があったが2件だけ。市郎の孫であることが判明したプロデューサーの犬島渚が「こたつ記事」が生まれる流れを解説していた。

まず、SNSの書き込みを「朝っぱらタイム(※番組名)」で検索したであろうウェブライターが見つけ、それを元に「こたつ記事・その1」を書くという。

(こたつ記事・その1)

「女性アスリートと不倫騒動後、表舞台から消えていた倉持猛アナが3年ぶりに朝の情報番組に出演した」

(渚)「この薄っぺらい記事をコピペした投稿がSNSで拡散され、これを抜粋して、ウェブライターが『こたつ記事・その2』を書く…」

(こたつ記事・その2)

「不倫アナ突然の復帰に世間は戸惑いを隠せない 『倉持イケメン』など、好意的な書き込みがある一方『不倫野郎の顔見て朝から不愉快』にゃどの意見もみりゃれ」

実際にネット記事では(なども→にゃども)(見られ→みりゃれ)などの打ち間違いも頻発していることをクドカンは揶揄している。

渚は、こうして作られた「こたつ記事・その2」のコメント欄の「復帰、はやくなぁい?」には、2万7000人もの共感が寄せられると解説する。「私は見てないけど不快すぎる」「そもそも見てないけど、倉持が出るなら今後一切見ない。見てないけど」「私もサレ妻です、夫の不倫相手も人妻。許せません。番組は見てません」といった意見だ。

この回では、不倫をしたアナが復帰しようとしてもなかなか許されない現状を踏まえ、スポンサー企業と局内の「忖度批判」に配慮する管理職などが登場し、「世間」と闘う構図を描いていた。

「見てない連中」「関係ない連中」に振り回されるテレビ!?

「ふてほど」が暗に問いかけているものは、テレビの「視聴者」とは誰なのか? ということだ。

(リスクマネジメント部長・栗田一也=山本耕史)

「わかったでしょう? もはやテレビが向き合う相手は視聴者じゃない。見てない連中なんですよ」

(市郎)「(テレビを見てない連中に)どうやって向き合う? だって見てないんだよ」

(栗田)「だから不毛なの! 見る人はまだ好意的、見ないで文句言う人間には最初から悪意しかない。これがバッシングの実態です!」

倉持アナの復帰で、番組スポンサーであるビーフンの不買運動が起きかけていることも判明する。退職するにしても今のタイミングでは辞められない。

テレビ局は、倉持アナの復帰について番組で「街の声」を集める企画を取材する。街頭で「復帰、許せる?」というフリップにYESかNOかシールを貼り付けてもらって声を拾っていくスタイルだ。「許せる」という人が圧倒的に少ない。

(女性A)「謝ってすむ問題じゃなくない?」

(女性B)「もう無理。普通に観たくないって思う」

そこに市郎がマイクを奪って割って入り、質問を重ねる。

(市郎)「謝るってのは誰に謝るってこと?」

(女性A)「だから…迷惑かけた人とか…」

(市郎)「カミさんと(不倫相手の)スケボー姉ちゃんにはすぐ謝ったんだよな?」

(倉持アナ)「はい。許していただきました」

(市郎)「だったらもう復帰してもよくない?」

(女性A)「でも世間的には許されていないですよね?」

(市郎)「世間って誰のこと? おたくらのこと?」

(倉持アナ)「お騒がせして申し訳ありませんでした」(女性AとBに頭を下げる)

(女性B)「別にうちらは…」

(女性A)「もともとファンとかじゃないし…」

(女性B)「本気で怒っている人なんかいないっしょ…」

「世間」を隠れ蓑にして、自分の正義感を押しつけようとする人々。ドラマではそうした令和の時代の同調圧力の危うさを見せようとしている。

不倫を許さないと怒っている「世間」とは一体誰なのか? 第8話では、リスクマネジメント部長の栗田の自宅に市郎と倉持アナが招かれた際、以前起こした不倫騒動を理由に、栗田が妻の友人夫婦につるし上げられている場面に遭遇する。

それを間近で見た市郎は倉持に語りかける。

「関係ないんだよ。関係ないのにコメント書き込んでいる連中と一緒! 蒸し返して…。騒いで…」

SNSの発達により、テレビは「見てない人」「関係ない人」たちとも向き合わなければならなくなった。そうした苦悩にもクドカンはちゃんと目を配っている。

第7話で、令和の時代にやってきた娘の純子(河合優実)とデートしたイケメン美容師のナオキ(岡田将生)に、市郎が言葉をぶつけた場面が象徴的だった。

(市郎)「(純子のこと)好きなんだろう? もっと知りてえと思わないか? ドラマだったら、おまえ、途中の回だけ見たようなもんだぞ。好きならさ。1話からちゃんと見たいと思わないか普通…」

(ナオキ)「僕、ドラマって全部通して見たことがないんですね。たまたまテレビ付けたらやっていて、6話とか7話とかだけ見て、その回が好きなら、僕にとって好きなドラマです」

(市郎)「…」

思わず絶句したそのリアクションこそ、令和を迎えたテレビ人が戸惑っている姿なのかもしれない。まともに見ようとせず、断片的に見ようとする相手とどう向き合うのか……。残り2回で「ふてほど」はそんなテレビをどう描いてくれるのだろうか。

水島宏明/ジャーナリスト・上智大学文学部新聞学科教授

デイリー新潮編集部