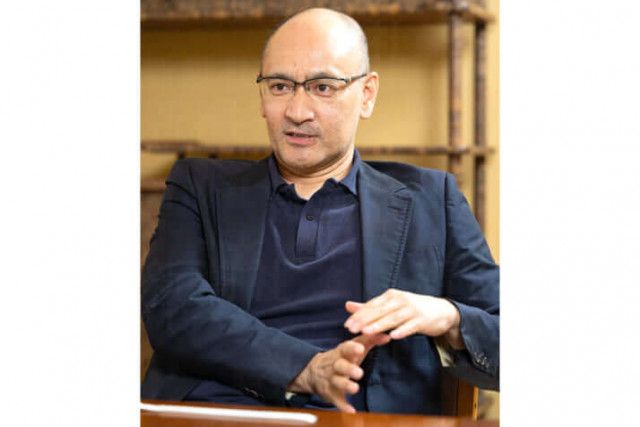

本誌(週刊新潮)に連載された吉田修一さんの小説『湖の女たち』(現在は新潮文庫刊)が映画化され、5月17日に公開される。メガホンを取ったのは大森立嗣監督で、主演は福士蒼汰さんと松本まりかさんの二人が務めた。身も心もむき出し、すべてをさらけ出した渾身の演技が要注目だ。

モスクワ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した『さよなら渓谷』以来、10年ぶりのタッグとなった原作者と監督の二人が語り合った。(以下は、「週刊新潮」2023年8月10日号掲載記事を再構成したものです)

「試されているぞと思うと…」

吉田 まずは、よくぞ映像化していただけたなあ、という思いです。ぼくは走りながら考えるタイプなんですよ。「週刊新潮」で連載している間も作品の核になるテーマだけは持っているつもりだったんですが、最後まで、うまく着地できるだろうかと思いながら書いていました。

大森 連載が単行本にまとめられる際、書評を頼まれたんですよね。その原稿をやりとりしている最中、編集者から「映画化してほしいって吉田さんが言っていました!」と伝えられて。

吉田 そうでしたね。その節は失礼しました(笑)。

大森 これは試されているぞと思うと背筋が伸びましたね。どうでしたか、初号試写は。

吉田 何から語ればいいかわからないくらい、素晴らしい出来栄えでした。この対談記事が出る時にはまだ出演者は発表されていないと思うんですが、ぼくが「モンスター」だと思っている役者さんに、若い福士さんが食らいついてどんどん化けていった。松本さんも素晴らしかった。執筆しながら感じていた「湖」を文字通り体現していました。このタイトルにしてよかったと思いましたね。

「湖は閉じている」

大森 全編、琵琶湖ロケです。琵琶湖にキャストとスタッフが一堂に会して撮影しました。

吉田 ぼくも連載前に訪れましたが、湖って不思議な雰囲気だと思いませんか?

大森 水のほかは本当に何もないところなんですよね。北の方は特に。あの雰囲気は独特です。

吉田 静かにこちらをじっと見つめてきて、でも、はっきり拒まれている感じがします。海はどこかにつながっていると思えるのですが、湖は閉じているんです。京都の隣という地理的な条件や歴史もあるし、物語が生まれるポテンシャルが高いと思っていました。

大森 不思議と、いやぁな感じがありましたね。川とちがって風景がまったく動かないからかなぁ。ただ、そこにある感じ……。しかも琵琶湖の場合は、極端にでっかくて。

「人間」と「生産性」

吉田 ぼくの敬愛する川端康成は湖をよく書いているんですよ。いまの言葉でいうストーカーと、つきまとわれることに喜びを感じる女の関係を描いた『みずうみ』という作品がありますし、加賀まりこさん主演で映画化され、フランスでリメイクされた『美しさと哀しみと』は「琵琶湖ホテル」が舞台です。迎賓館として造られて、一時は進駐軍に接収され、いまは移転して旧本館が「びわ湖大津館」になっています。連載前、取材に出かけた時、猛烈な嵐に見舞われたんです。建物の駐車場から、雨の向こうに巨大な湖面が見えて、作品のイメージがばーっと広がっていった。そのイメージのまま突っ走って書き続けたので、週刊新潮の読者には申しわけないのですが、少し広がり過ぎたかもしれません。でも、核ははっきりしていたんです。「人間」と「生産性」という二つの言葉を、どんと並べてみると、グロテスクなイメージが湧き上がってくる。それだけを手がかりにして書いていました。といっても、今こんなふうにきちんと言葉にできるのは、大森さんが巧く整理してくれた脚本のおかげだったりするんですが……。

大森 読後はまず、“あぁ吉田さん、開いてるなあ、行っちゃってるな”と感じました。もっとうまく書こうと思えば書けたと思うんです。俺もそういう、整った作品を映画化した方がヒットするのかもしれないけど(笑)。惹かれちゃうんですよね。余分というか溢れちゃっているものというか、雑味のようなものが含まれた作品に。

生産性なんてなくていい

吉田 この作品では、捜査する側の刑事の圭介と、疑われる側の介護士の佳代がインモラルな関係に陥るんですが、二人の関係は、世間一般の言葉でいえば不倫ですよね。しかも刑事の妻は妊娠中です。圭介と佳代の関係は純粋な恋愛とはほど遠く、もちろん子どもをつくる気なんてまったくない。湖と同じで、彼らの関係はどこに行くこともないし、何も生み出さない。いわば“生産性のない関係”なんですね。

大森 いまの世の中では絶対に肯定されにくい関係ですね。

吉田 しかも執筆中に偶然、月刊誌の「新潮45」が「子どもをつくらない同性愛者は生産性がないから、国が支援する必要はない」と国会議員が主張する論文を載せて批判されました。そんなことを横目に見ながら書いていた。

大森 生産性という言葉は経済的にみると「正しさ」を装ってしまうのが恐ろしいところですけれど、圭介と佳代の関係がそうであるように、生産性とは別次元の、自分の存在を際立たせる行為というものがあると思うんですよ。それがあの、二人の間で繰り返される、SMとも何ともいえない奇妙な行為だった。人間という生物は経済的合理性だけでは生きていけないですよ。生産性なんてなくたっていいんじゃねえかと俺は言いたかった。

吉田 ぼくにとっては、圭介と佳代という二人の関係と、どこにもつながっていない湖の、湖面の美しさがリンクしていたんです。不倫だとか正義だとか道徳といったものは、まったく二人の眼中にはない。社会通念みたいなものが一切なくなっていった先に、彼らの関係の強さがある。

大森 二人だけの王国ですよね。

命の根源に触れる仕事

吉田 佳代は介護士という設定なんですけれど、そこにも意味があったんじゃないかと思っていて。生命の終わりの時期を迎えて生産性がまもなく尽きようとしている人間から、身体を丸ごと任されてしまう、委ねられてしまうという恐怖にさらされている。命の根源に触れる仕事だと思うんですけれど、介護する者と介護される者の間にも、生産性という残酷な言葉と響きあう何かがある。

大森 佳代は自分の父親の面倒も見ていましたね。ちなみに、うちは親父(麿赤兒氏)がほとんど家にいなくて。年子の弟(大森南朋氏)の父親役を演じさせられるのが嫌だったのを思い出しましたね。

吉田 なるほど。

大森 この作品では関東軍防疫給水部本部、いわゆる731部隊も大きな意味を持ちますね。

吉田 作者としてあまり安易に結びつけたくはないのですが、731部隊というのは人間の生命を極端に扱うものだったわけです。その731部隊の流れから人工湖の平房(ピンファン)湖が自然に物語に登場して、これで広がった物語を一点に収斂(しゅうれん)させていけると思いました。

役者はただそこに立て

吉田 ところで、大森さんはどうやって芝居をつけていくんですか?

大森 芝居もせりふに社会通念とか道徳みたいなものが乗っかってくると、途端につまらなくなるんですよ。意味とかね。品がなくなっていっちゃう。そんなものはただ邪魔でしかないんです。福士くん、はじめはけっこう苦しんだんですよ。芝居が硬かった。真面目だから作品の意味みたいなことを考えちゃったんだと思いますけど、“何も考えなくていいんだ”“現場に立って反応し続けりゃいいんだよ”って、辛抱強く言いましたね。

吉田 試写のあとに主演のお二人と言葉を交わす機会があったんですけれど、「最後までよくわからなかった」って苦笑いしてました。原作者としては少し心苦しいですけれど(笑)。

大森 それでよかったんだと思います。「わかる」というのとはまったくちがうものを提示したいので。

吉田 二人とも色っぽかった。どこにも行かない関係って美しいと思うんですよ。みんな、誰かと誰かが出会ったら、どこかに進んで行かないといけないような気になるのかもしれないけど、どこにも進まず何も生まないという選択肢だってある。そのままでよくない?っていう。

大森 それも、演出している時に一番思うことなんですよ。“そのまんまでいいんだ”“それでいいんだ”と役者たちに言い続けるだけですね、俺はいつも。役者はみんな一所懸命台本読んで、いろいろ考えてきて、“ここってこういう意味ですよね?”って言うんですよ。芝居のいろんなパターンを用意してきてくれたり。けど、そんなのどっちだっていいんだ、まずはそこにただ立て、って。映画の撮影現場って、忙しい役者を集めて、限られた時間で台本通りに撮り切らないといけないんで、文字通り生産性だとか合理性みたいなものが重要視されていくんですけれど、芝居と向き合うっていうのはむしろ、そういうものから逃れられる時間だと思うんですよ。

吉田 そうですよね。

「全部バレちゃうんじゃないかという恐ろしさが見たい」

大森 松本まりかさんって、すごく独特なペースの役者で。現場に出てくるのが一番遅いんですよ。やきもきするんです。でも、彼女のペースを受け入れられない俺たちの方がダメなんだぞって、現場のスタッフたちには言い聞かせていましたね。

吉田 若い役者さんの方が、意味とか効率を求める傾向があるんですかね。

大森 どうなんだろう。俺も撮影所の時代が終わった後の世代なので、身をもって知っているわけではないんですけれど、梅宮辰夫さんとか松方弘樹さんとか見てると、釣りばっかしてそうじゃないですか(笑)。半分は遊んで、半分は演技だけばーっとやって、わーって帰っていくみたいな気分の人が、俺は大好きなんですよ。役者って肉体を使う人たちですから、自分の何かが画面に直結しちゃう、そういう職業です。そういう人たちの恐ろしさ、全部バレちゃうんじゃないかという恐ろしさが見てみたい。頭を働かせすぎちゃうと、その一番大事な恐ろしさみたいなものが抜け落ちちゃうんじゃないかなあ。

吉田 作り込んだ役作りも大事だけれど、ぼくらが見たいのは、そこから思わず溢れ出ちゃった生っぽいところですよね。そういう部分がないとドキドキが生まれてこない。

大森 俺なんか物心ついたころから親父が白塗りして踊って、まったく無駄なことをしてるのを見て育っていますから。どこにも行かない関係が割とすんなり受け入れられる体質なのかもしれません。

吉田 ああ、そうか……。大森さんがなぜ2回もぼくの作品を映画化してくれたか、わかった気がしました。『さよなら渓谷』はレイプ事件の被害者と加害者が「幸せになるために一緒にいるんじゃない」と言いながら、一緒に暮らしているという物語です。どうしたって、どこにも進まない関係なんです。

「感情がぐっちゃぐちゃに」

大森 この作品の最後の、あの自然がすべてをのみ込んでいくシーンははじめから構想していたんですか。

吉田 いやもう、ぜんっぜんですよ。731部隊が出てきてピリっとしたと思ったら、今度は「這いつくばってケツの穴見せろ」みたいなきわどいシーンを書いていたので、感情がぐっちゃぐっちゃになっていました。伏線らしく見えるシーンがあったかもしれないけど、まったく伏線と思って書いてない。

大森 映画を撮ってても、正しい方向に進んでいるかわからなくなる時ってありますね。その感じ、けっこう好きですけど。

吉田 そんな状態だから奇麗にまとめるのは無理だと思って、最後はオープンエンドにしました。一番でっかいオープンエンドってなんだろうって考えたら、自然だったんですよ。最後にまた琵琶湖に助けられた。

大森 最後のシーンは映画でもやらなきゃなと思って、実際やっているんですけれど、小説に勝てなかったかもなあ……。さんざんロケハンして、ここだっていう場所に3日くらい通ったんですけどね。山が近すぎて、いい光の時にまだ暗いんですよ。

吉田 小説は読者が想像してくれるんですよね。映画は絵を作らないといけないから大変ですよ。

大森 映画をたくさん作ってきましたけど、だんだん何が映画的かわからなくなってきました(笑)。

神がかり的な偶然

吉田 余談なんですけれど、連載当時、ぼくのパートナーが何を思ったのか、バイオリンを練習し始めたんですよ。昔習っていたので素地はあったらしいんですけれど、急に思い立って、先生について。それで原稿を書いている横で延々と練習していたのが、この映画で随所に流れる曲だったんです!

大森 うわあ、ほんとですか!? バッハの「シャコンヌ」。

吉田 そうそうそう! 本当にびっくりした。もうね、うるさいくらい毎日聞かされていたわけですよ。ぼくはクラシックのコンサートに行っても眠くなるし、頭が痛くなったりして苦手だから、嫌だなぁと思って聞いていたんですよ。

大森 それが映画に……。すごい話だなぁ。あの天上的な曲はね、いつか映画に使いたいと思っていたんですよ。脚本を書き終えた時にはもう“よし! 今回は使えるぞ”と感じていました。

吉田 そんなことあるんだなあ。痺れましたね。偶然の一致とは思えません。神がかっていました。

吉田修一(よしだしゅういち)

作家、長崎県生まれ。『パレード』で山本周五郎賞、『パーク・ライフ」で芥川賞。『悪人』で毎日出版文化賞・大佛次郎賞、『横道世之介』で柴田錬三郎賞、『国宝』で芸術選奨文部科学大臣賞・中央公論文芸賞を受賞。2016年より芥川賞選考委員。

大森立嗣(おおもりたつし)

映画監督、東京都生まれ。主な監督作品に「ケンタとジュンとカヨちゃんの国」「まほろ駅前多田便利軒」「まほろ駅前狂騒曲」「セトウツミ」「光」「日日是好日」「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」「MOTHER マザー」「星の子」など。

![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)