赤ちゃんや子どもの時からアトピー性皮膚炎の治療に積極的に取り組むことの重要性が、専門医を中心に近年、積極的に発信されている。その理由をきいた。

アトピー性皮膚炎の診断基準は3つ。近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授の大塚篤司医師によれば、「かゆみ」「左右対称の湿疹(肘の内側の湿疹が両腕ともに見られるなど)」「繰り返し症状がある(乳児では2カ月以上)」。

このアトピー性皮膚炎のきっかけになるのが、乾燥肌だ。

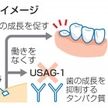

「皮膚の最も外側にある角質の細胞を構成する主要なタンパク質、フィラグリンは、分解して天然の保湿因子になります。しかしこのフィラグリンが遺伝子異常などで少ないと乾燥肌になり、皮膚のバリアー機能が損なわれ、異物が入りやすくなる。するとそれを攻撃する免疫応答が過剰になり、アトピー性皮膚炎の発症につながります」(大塚医師)

アトピー性皮膚炎の症状自体がつらいのに加え、厄介なのは、一連のアレルギー疾患発症の「入り口」になることだ。アレルギー疾患から食物アレルギー、喘息、鼻炎へと連鎖していく可能性が高い。

「これらをアレルギーマーチと呼び、乳幼児のうちにアトピー性皮膚炎をしっかり治療することで、次のアレルギー疾患を起こしにくくなります」(大塚医師)

アトピー性皮膚炎の治療の基本は、ステロイドの塗り薬と保湿剤だ。ステロイド外用薬は正しく使えば副作用の心配がないが、ステロイド外用薬へ誤った認識を持つ親もいる。

国立病院機構三重病院臨床研究部/アレルギーセンター臨床研究部長の長尾みづほ医師(小児科医)は、こんな症例を経験したことがある。生後6カ月の男児が救急搬送されてきたが、親が入院を拒否。説得しているうちに男児が心肺停止となった。幸いにも救命措置で蘇生したが、この男児は全身乾燥が強く、顔から全身へ広がるかゆみを伴う皮疹があり、アトピー性皮膚炎を疑う症状があった。

アレルギーの原因物質が体内に入り、免疫機能が働いてアレルギー反応を起こすようになることを「感作」という。

「小児、特に乳幼児期は不適切な治療により皮膚だけではなく全身状態が悪くなります。適切な治療で防ぐことができますのでアレルギー体質があるお子さんには早い段階から関わっていきたい」(長尾医師)

■低栄養で発育不良を招くことも

アトピー性皮膚炎だけでなく食物アレルギーも合併していると、保護者の判断で極端な除去食をしてしまうことにより低栄養となり、発達に影響することもある。アトピー性皮膚炎があると頭痛、睡眠障害、ADHD、不安、うつ病、糖尿病、肥満、高血圧、心疾患などと、直接的または間接的に関係していることも指摘されている。

「皮膚を良くすると、アトピー性皮膚炎により引き起こされていたさまざまな症状が抑えられる傾向があります」(長尾医師)

前述の通り、基本的なアトピー性皮膚炎の治療はステロイド外用薬と保湿だが、これらで症状の改善が見られない場合、かつては選択肢が限られていた。しかし昨年9月、重症のアトピー性皮膚炎にも有効な生物学的製剤(一般名「デュピルマブ」)が、日本で初めて生後6カ月から使えるようになった。

「ステロイド外用薬を頑張って塗っているけれど、気を抜くとすぐに悪化して日常生活に支障を来してしまうような重症のお子さんがいます。そんな患者さんも、注射薬のデュピルマブを使うことで劇的に改善して、『肌がスベスベになったね! 良かったね!』と言われることで治療を頑張ってくれます。注射の痛みの問題が子どもでは負担になりますが、続けていると、誰かに押さえてもらわなくても注射を頑張れるまで成長します」(長尾医師)

使用できる年齢は薬により異なるが、デュピルマブと同様に重症のアトピー性皮膚炎患者さんに適応のある内服薬や、ステロイドとは違うメカニズムの外用薬なども、小児で使えるものがいくつかあり、選択肢が広がっている。

「どうせ治らないと諦めない。長引かせず、成功体験を持つことが大切です。小児のうちでは、自治体の医療費助成制度があるので、必要だと判断された治療は経済的な負担が少なく受けられるのも大きい」(長尾医師)

しっかり治すことで他のアレルギー疾患もコントロールされやすくなる。本人、親のQOL、そして社会生産性も向上するのだ。