斬新な"タイムループ×復讐劇”で話題を呼んでいる『ペナルティループ』(公開中)。本作は“50歳の新人監督”として『人数の町』(20)で注目を集めた荒木監督が、若葉竜也を主演に迎え、オリジナル脚本で贈るタイムループサスペンスだ。恋人の唯(山下リオ)を素性不明の男、溝口(伊勢谷友介)に殺された岩森淳(若葉竜也)は、自らの手で復讐をすることを決意。綿密な計画を立て殺害を実行するも、翌朝目覚めると周囲の様子は昨日と全く同じ。さらに殺したはずの溝口も生きている。時間が昨日に戻っていることに気づいた岩森は戸惑いながらも復讐を繰り返すが、何度溝口を殺してもまた同じ日に戻ってしまう…。

公開前に開催されたMOVIE WALKER PRESS試写会では、荒木伸二監督と、映画ジャーナリストの宇野維正がティーチインを行った。「映画を観終えた直後で、狐につままれたような気持ちの方もいるんじゃないでしょうか?監督にシーンの意図を直接訊ける機会はそうない。それこそが“ティーチイン”なので、ぜひ質問を」と宇野が呼びかけると、観客からは「あのシーンの意味は?」「VRの演出意図は?」など次々と質問が。本稿では、ここでしか聞けないネタバレや制作裏話が飛びだしたイベントの様子ををロングレポートでお届けする。

※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。映画を未見の方はご注意ください。

■「セリフ一つで登場人物の過去が想像できるようなセリフは、書いていてめちゃくちゃ興奮する」(荒木監督)

13歳から40年来の友人だという荒木監督と宇野が、公の場でトークを展開するのは今回が初のこと。宇野は「お互いの立場を考えると、正直さをウリにしているから、つまらない映画を撮られると困る(笑)」としながらも、前作『人数の町』に続き、今回も興奮させられたとコメント。「一作目と二作目では、手応えが違うんじゃないですか」とし、腕を上げた実感を問われた荒木監督は「映画って2本作るとうまくなるんだね、なんて言われてちょっとびっくりしました(笑)」と周囲の反応への想いを正直に明かした。

「新しいチャレンジをしよう」という気持ちで映画作りをしていると話した荒木監督は、「読後感ならぬ”鑑賞後感”みたいなものに影響すると思って、今回は前作の倍くらい脚本を推敲した気がします」と振り返る。宇野が「自信満々に好き勝手なことをやっている印象がある」と話すと、「映画は、積み上がっていく時間のようなものが大事だと思っている」と答えた荒木監督は「好きだ、美しいと感じたものを心のままに撮ったのが1本目。2本目は99分のなかでどれだけ積み上げることができるのかを考えました」とニヤリ。映画の情報量が増えると、それらの情報を処理している時間がほとんどになってしまい、映像や音だけに集中できなくなってしまうことを懸念したそうで、「観る人が感じる時間、目を開けている時間、耳を開いている時間をどれだけ確保するかを考えました」とこだわりを語った。

「僕は映画は”撮影と編集”と言いがち」と話した宇野が『ブレードランナー 2049』(17)や『DUNE/デューン 砂の惑星』(21)のドゥニ・ヴィルヌーヴ監督を例に挙げ、「ヴィルヌーヴ監督は『セリフなんてないに越したことがなくて、僕の理想で究極なのは”映像と音響”だけ』というようなことを言ってるけれど、荒木監督にはそういうのはないの?」と切り込むと、荒木監督は「今回は、いいセリフを書けたと思っていて…」とし、好きな台詞として「ここ数年で一番、心地よい夜でした」を挙げる。事情も聞かずに寄り添うようにファミレスで一夜を過ごしてくれた淳に、唯が言葉をかけるシーンだ。「名言を書きたいわけではない。セリフ一つで登場人物の過去が想像できるようなセリフは、書いていてめちゃくちゃ興奮する」と強調した監督。

「心地よい夜…と言っても、ファミレスで寝てしまっただけ。そんな自分を見て似顔絵を描いていた男がいた、ただそれだけなのに、そういう言葉を発する彼女は、どんな数年を過ごしてきたんだろう?と。その状況を想像させるセリフがかけた達成感があった」と続けると、宇野も「登場人物やストーリーの奥行きを感じさせるセリフだよね」と頷く。

続いて、映画にとって編集がとても重要だと話した荒木監督。特に本作はタイムループをテーマにしていることもあり、よりその重要性を感じたようで「編集の早野(亮)さんが僕の想いを汲み取ってくれました。編集の人のカットに対する熱さ、冷たさみたいなものは大事」と本作の編集を振り返った。

■「すごいことができそうなもの、パッと見で分かりやすい表現に懐疑心がある」(荒木監督)

質問コーナーでは、観客から様々なシーンへの“意図”を問われた荒木監督。真っ先に手を挙げた観客は、「主人公の淳が描いた”絵”が、唯や溝口と距離を縮めるきっかけになっているのが印象的でした」とし、物語における”絵”の重要性について指摘されると、「絵を描くことへの態度で淳と溝口の人生観の違いを表したり…絵については、すごくこだわりました。誰かを描きたいって気持ちはどういうことなのか。生きる動機ってなんだろう?と考えた時に、絵を描くことで活き活きする、みたいなことが描けないだろうかと考えたんです」と明かす。

荒木監督的なVRの表現に驚いたという観客に演出意図を尋ねられると、「VR装置って、ゴーグルなどの”装置”が付いているものが多い。僕はそれに気恥ずかしさを感じるほうで。一応、この映画は現在から10年後という設定なので、どのくらいの装置が必要になるのかを考えました。僕はすぐにエクストリーム(極限、極度)に行きたくなるので、ああいった表現にしました」と劇中での描写に触れる。目の前に浮かんだ画面を操作するようなジェスチャーを見せながら、「こういうの、映画でよくあるじゃないですか?すごいことができそうなもの、パッと見で分かりやすい表現に懐疑心がある。(自分のなかの)ひねくれ者が出てくると、あの表現になります(笑)」と解説。荒木監督のVR表現は、ぜひ本編でチェックしてほしい。

■「”殺しショー”みたいにすることも出来たけれど、ここまで設定を作り込んでも、僕はリアリズムにこだわりたい」(荒木監督)

そのほか、岩森の気持ちと共に変化する溝口の殺し方や、前日まではカバンに入っていなかった道具の登場についても質問が飛ぶ。「淳は恋人を失って寂しさのあまり、何度でも復讐できるプログラムの”ペナルティループ”に契約したけれど、次第に息切れする。怒りの感情が目減りしていった時に、操られて殺すようなシチュエーションがあったり、運営側が銃を忍ばせる。戦争なども含めたら、撃ち殺されて殺されてしまった方がたくさんいることに、怖いという感情を覚えたんです」と述懐する荒木監督。「もし全員ナイフで殺されていれば、殺した側にも嫌な感触が残っただろうなって。”殺しショー”みたいにすることも出来たけれど、ここまで設定を作り込んでも、僕はリアリズムにこだわりたい」と語った。

岩森がここまでの復讐心を持った理由を知りたいという宇野の質問に「岩森は大好きな恋人だけでなく、”生活”そのものを失ったと思っているんです。画家を目指しながら建築のバイトをなんとなくしながら生きていた。張り合いがない、絵も描けなくなるかも…となっていたところで唯と出会い、生活に張りが生まれていたのに失ってしまう。相手のことが好きとかいう強い感情よりも、それによって”生かされていた”部分が断ち切られてしまうんじゃないか。そんなことを若葉くんと話しました」と、岩森演じる若葉とのやりとりも明かした。

岩森の家がビニールに覆われていた理由、ポスタービジュアルの工場の場所など、細かいシーンへの質問に一つ一つ丁寧に回答した荒木監督。「たくさんの疑問が残ったり、どうなっているだろうと思った方も多いはず。ですが、僕は99分の乗り物を作ったつもりなので、乗り物として楽しんでほしいですし、ぜひまた乗ってほしいです。噛み砕きやすい感想、こう言えばいいという提示をしていない映画でこれだけの質問が出て、直接セッションができて楽しかったです」と満面の笑みで感謝の気持ちを伝え、大きな拍手を浴びていた。

取材・文/タナカシノブ

“殺し方”の変化からVR表現の意図まで、観客の質問に次々回答!『ペナルティループ』荒木伸二監督×宇野維正によるティーチインをロングレポート

関連記事

おすすめ情報

MOVIE WALKER PRESSの他の記事もみるあわせて読む

-

INI尾崎匠海「吸収するぞという気持ちで現場にいます」3作目のドラマ出演に対する思い<アンメット ある脳外科医の日記>

WEBザテレビジョン4/27(土)12:00

-

松岡昌宏主演『連続ドラマW 密告はうたう2』に仲村トオル、浜中文一、A.B.C‐Z・戸塚祥太ら出演決定! 特報解禁

クランクイン!4/27(土)12:00

-

松岡昌宏主演『密告はうたう2』魅力は「団体戦」 仲村トオル、戸塚祥太ら前作キャスト続投&新キャスト公開

ORICON NEWS4/27(土)12:00

-

【ゴールデンウィーク・TVerドラマランキング】「ブルーモーメント」「Destiny」を抑えた1位は?

ハフポスト日本版4/27(土)10:30

-

伊勢谷友介、「筋肉最高すぎます」バッキバキの肉体美披露しファン絶賛

DailyNewsOnline4/27(土)10:00

-

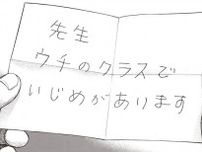

【漫画】「いや笑い事じゃないだろ」旧友と中学時代にイジメを受けていた同級生の話になり…?/ザシス(3)

WEBザテレビジョン4/27(土)9:10

-

伊勢谷友介、鍛え上げたムキムキボディを大公開!「かっこよすぎて泣けてくる」「筋肉最高すぎ」と話題

スポーツ報知4/27(土)6:36

-

『9ボーダー』コウタロウの“過去”が怪しい「謎の1億円」「まさかのサスペンス展開」

ORICON NEWS4/26(金)22:57

-

眉村ちあき、活動休止報告後初の公の場 主演映画舞台あいさつに登壇「具体的な金額はあれだけど、結構かけた」

ORICON NEWS4/26(金)21:29

-

-

活動休止発表の眉村ちあき、主演映画をアピール 過酷な撮影でスタッフが白目「気絶してないかな?」

ENCOUNT4/26(金)21:08

-

眉村ちあき、活動休止発表翌日に元気な姿「本気の私を見て」病気言及せず

スポーツ報知4/26(金)20:45

-

竹内涼真、木村拓哉ら共演者からのサプライズに「忘れられない日になった」

テレ朝news4/26(金)18:04

-

中村アン×横山裕『約束』TVer総合3位の好評価 “ある事実”明かされる次週に視聴者期待「かなり動きそう」

ORICON NEWS4/26(金)18:00

-

竹内涼真が31歳に! 『Believe−君にかける橋−』主演・木村拓哉らキャスト陣がサプライズで誕生日を祝福

クランクイン!4/26(金)17:00

-

竹内涼真の誕生日を『Believe』キャスト陣がサプライズ祝福 本人は感激「忘れられない日になった」

ENCOUNT4/26(金)17:00

-

花岡役・岩田剛典、『虎に翼』でまさかのワイヤーアクション振りかえる「マトリックス落ちになりました」

Lmaga.jp 関西のニュース4/26(金)16:00

-

“シゴデキ”木村拓哉“狩山”vs権力、理不尽かつ衝撃的な展開も「天才的におもしろい」「期待以上」とトレンド入り<Believe>

WEBザテレビジョン4/26(金)15:10

-

Netflix5月配信ラインナップ発表「東リベ2」「怪物の木こり」「99.9」など

モデルプレス4/26(金)14:45

-

エンタメ アクセスランキング

-

1

「言葉のプロだろうに」中村仁美 『金スマ』でのまさかの“言い間違い”に疑問続出「そんな言葉あるのか?」

女性自身4/27(土)11:00

-

2

三浦瑠麗「ゴリゴリの中退やろ」離婚報告の“謎フレーズ”にツッコミ殺到、遠のくテレビ復帰

週刊女性PRIME4/27(土)10:45

-

3

神田正輝、「旅サラダ」で「松田聖子」に触れる…「昔の奥さん、久留米」

スポーツ報知4/27(土)9:31

-

4

51歳・鈴木砂羽、金髪ベリショの激変姿にネット騒然「まるで別人」「本当に美人」

ENCOUNT4/27(土)9:57

-

5

千鳥・大悟、大物歌手と意外な交友関係「志村さん亡くなった後に『お前と飲みに行きたい』って…」

サンケイスポーツ4/27(土)8:14

-

6

貴乃花独占W激白「私の相撲人生はあそこから始まった」“同期最大のライバル”曙を悼み、再婚生活で溺愛する新存在「ナナ」の正体を明かす

文春オンライン4/27(土)11:00

-

7

カラテカ入江慎也、5年ぶり地上波出演へ「またテレビに出れることを嬉しく思います」

ORICON NEWS4/27(土)11:44

-

8

年の差14歳カップル、過去は生徒&先生の関係…年下夫が猛アタック【新婚さんいらっしゃい!】

Lmaga.jp 関西のニュース4/27(土)7:00

-

9

早くも「VIVANT」超え…「アンチヒーロー」衝撃の設定と伏線、考察合戦も

デイリー新潮4/27(土)7:01

-

10

独立の氷川きよし、新会社「KIIZNA」設立 「Z」に込めた思い「私の人生の最終章まで…」【全文掲載】

ORICON NEWS4/27(土)13:07

エンタメ 新着ニュース

-

優香ブチ切れ「迷惑!」出産後に夫が仰天行動 青木崇高はハテナ「返信がないぞ」

スポーツ報知4/27(土)14:30

-

「地獄!」人気芸人が渋谷で“悲劇” ファンも心配「たいへん!」「すぐに警察に」

ENCOUNT4/27(土)14:26

-

桑原征平が阪神戦に10人分招待 吉弥のリスナー100人招待で一部負担する

日刊スポーツ4/27(土)14:22

-

「BTS(防弾少年団)」やイム・ヨンウンのコンサートチケット詐欺をはたらいた30代、2審で減刑

WoW!Korea4/27(土)14:20

-

「EXO」D.O.(ド・ギョンス)、デジタルカバー&グラビア公開…“ステージでファンのみなさんを見るとエネルギーをものすごくたくさん受ける”

WoW!Korea4/27(土)14:20

-

THE RAMPAGE川村壱馬「バキバキ過ぎても、わがままボディ過ぎても、と思ったので普段通り」 1st写真集はフランスで撮影

中日スポーツ4/27(土)14:17

-

菊池風磨 ドラマ初出演で美貌に衝撃…現在3児のママの女優「めちゃくちゃかわいかった。会いたいな」

スポニチアネックス4/27(土)14:17

-

神田正輝、異例の”松田聖子に言及”でざわめかせた後「黙ってます」連発しさらに騒然

日刊スポーツ4/27(土)14:16

-

青木崇高 妻・優香の出産入院時に取った驚きの愛情表現とは? 鶴瓶「めちゃめちゃええ話」も反応は…

スポニチアネックス4/27(土)14:13

-

古市憲寿氏、年金納付期間延長案に私見「働ける人はいつまでも働いて、働けない人は60手前でも休めるような…」

スポーツ報知4/27(土)14:10

総合 アクセスランキング

-

1

「今井絵理子」参院議員が1ヵ月間「国会を欠席」していた… 事務所に訊ねると返ってきた意外な答え

デイリー新潮4/27(土)11:10

-

2

大谷翔平、まさかの“超低速7号”に「what!?」… らしからぬ一発に実況驚愕

Full-Count4/27(土)8:48

-

3

「言葉のプロだろうに」中村仁美 『金スマ』でのまさかの“言い間違い”に疑問続出「そんな言葉あるのか?」

女性自身4/27(土)11:00

-

4

大谷翔平の7号キャッチ…ヤ軍ファンも虜「文句言えない」 冗談が現実に「運命かも」

Full-Count4/27(土)8:57

-

5

三浦瑠麗「ゴリゴリの中退やろ」離婚報告の“謎フレーズ”にツッコミ殺到、遠のくテレビ復帰

週刊女性PRIME4/27(土)10:45

-

6

神田正輝、「旅サラダ」で「松田聖子」に触れる…「昔の奥さん、久留米」

スポーツ報知4/27(土)9:31

-

7

「涙腺ぶっ壊れた」大谷翔平の後を打つ3番フリーマンの母との約束にSNSで感動の嵐

日刊スポーツ4/27(土)10:12

-

8

51歳・鈴木砂羽、金髪ベリショの激変姿にネット騒然「まるで別人」「本当に美人」

ENCOUNT4/27(土)9:57

-

9

千鳥・大悟、大物歌手と意外な交友関係「志村さん亡くなった後に『お前と飲みに行きたい』って…」

サンケイスポーツ4/27(土)8:14

-

10

貴乃花独占W激白「私の相撲人生はあそこから始まった」“同期最大のライバル”曙を悼み、再婚生活で溺愛する新存在「ナナ」の正体を明かす

文春オンライン4/27(土)11:00

いまトピランキング

東京 新着ニュース

東京 コラム・街ネタ

-

16歳弟、24歳兄とプロデビュー戦で対戦して号泣…そのワケが泣ける

Qoly4/27(土)14:00

-

「シャビ・アロンソが人格者ならバイエルンには来ないわ」 ヘーネス名誉会長の妻、予言が的中

Qoly4/27(土)13:30

-

U-23日本代表とアジアカップ準決勝で戦うイラク監督、「ドーハの悲劇」に出場していた!

Qoly4/27(土)13:00

-

築地市場跡地に5万人スタジアム建設へ 再開発事業者が決定

みんなの経済新聞ネットワーク4/27(土)12:41

-

里親に引き取られてから姿、行動が一変したワンちゃん 元繫殖犬だったワンちゃんの様子に「愛の力って本当にすごい」の声

ほ・とせなNEWS4/27(土)12:30

特集

記事検索

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) MOVIE WALKER Co., Ltd.