札幌から、車で2日がかり。初めて訪れた別海高は遠かった。

中間あたりの帯広で1泊してもあまり「真ん中感」がなくて、高速で釧路を抜けて、さらにまたひとっ旅だ。右も左も、果てしない丘陵が広がって、「どこからエゾシカが飛び出してくるかわかりませんから」と聞いていたので、そればっかり気にしながら走っていたが、フッと見ると、バスの停留所の横で、「バス待ち顔」のシカが1頭立っていたりするから、もっと驚く。

北海道……いや、これが道東である。丘陵の荒野が牧場になり、牛の群れが見えてくると、やっと別海だ。ほとんどが、白地に黒のホルスタイン系。ここは、乳牛の町……いや、牛乳の町だ。

別海にうかがったのは、もう何年前になるだろうか。まだコロナも始まる前の、のんびりした頃だった。

「人ひとりに、牛が1000頭みたいな土地ですから」

島影隆啓監督からは、そう聞いていたが、その牛がデカい。本州でも乳牛はたまに見るが、あきらかにデカい。近くで見ると、白黒二色の屏風のようだ。牛の向こう側が、もう見えない。

「デカいですよ! 私の背丈ぐらいあるのが、ゴロゴロいますから」

そう言って笑う島影監督からして、177〜178センチの100キロ超。別海の乳牛をタテにしたような<巨漢>なのである。

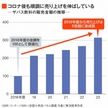

2016年の就任直後は野球部員は4人だけ

島影監督が、釧路・武修館高の野球部監督を辞して、故郷の別海町に戻ってきたのは、2013年。31歳の時のことだ。4月に辞めた武修館高はその夏、彼が育てた選手たちで、甲子園に出場した。監督とは、その頃からのお付き合いになる。

郷里・別海で3年間少年野球の指導をしてから、2016年に別海高の監督に就いたとき、野球部員はわずか4人だけだった。

「正直、最初の頃は辛かったですね。当然、連合チームでの公式戦でしたし、練習試合でも10点、20点取られて負けてばっかり。それでも、そんな野球部なのに、みんな一生懸命なんですよ。1年目の4人もそうだったし、その後入ってきた子たちも、10人がやっとのチームなのに、みんな一生懸命ボールを追って、バットを振るんですね。私、そこに救われたんです。こいつらを、なんとか勝たせてやりたい。最初の心の支えは、そこでした」

酪農の町という土地柄なのは、すでに報道で知らされているが、選手たちの中にも、酪農家の子息が何人もいる。

「酪農の家だと、毎日、朝・夕2回搾乳があるんです。ここはバスの便も少ないですし、自転車で通えない生徒は、どうしても親御さんの送り迎えが必要になるんですが、そうした制約の中でも、父兄の方たちがよく協力してくれるんです。本当に、頭が下がります。選手たちも、休みの日には、搾乳や牛の世話の手伝いをして。ありがたいと思ってるんでしょうね」

二塁手・千田涼太、遊撃手・影山航大……上位打線のチャンスメーカーとして、昨年秋の北海道大会ベスト4の推進力となったこの二遊間も、酪農の家の後継者として、専門性の高い大学への進学を目指しているという。

その、昨秋の北海道大会だ。釧路・根室支部の代表として予選を勝ち上がって出場した別海高は、苫小牧中央高、知内高をいずれも1点差で破ると、準決勝で北海高には敗れたものの、堂々「全道ベスト4」の位置に勝ち上がった。

地元・別海中央中が全国大会に出場した世代が何人か入学してきたことと、それを知った近在の中学球児も集まって、「戦力的には、それなりの手ごたえはあった」と、島影監督は語る。

「それでも、エースの堺(暖貴)なんか、中学の時は4番手、5番手で、公式戦で投げたこともほとんどなかった子なんですよ。入ってきた時にもう身長が1m80cmあって、それでサイドハンドでしょ。いいのかな、勿体ないなと思ったんですけど、本人に訊くと『気がついたら横から放ってました』っていうし、私の信頼しているトレーナーさんが、『大丈夫、このままいこう!』っていうことでね。一生懸命努力して、ほんとに立派になってくれましたね」

別海高のグラウンドは、とにかく広い。ファウルグラウンドさえ、甲子園球場とほぼ同じサイズであり、外野には芝生が敷き詰められている。

島影監督の野球は「昭和の野球」…?

全国どこからでも生徒さんを受け入れられるように、立派な学生寮も完備して、チームのリードオフマン・波岡昊輝外野手と4番打者をつとめた立蔵諄介一塁手は、いずれも札幌の中学を卒業して別海高に進み、寮生活を続けている。

「人を育てる……って言っては、ちょっとなまいきなんですけど、やっぱり、社会の役に立てて、社会で通用する人になってほしいですから。『昭和の野球』なんですよ、私の野球は」

そう言って笑う島影監督、いくつになられたのかなと思ったら、まだ41歳じゃないか。ギリギリ、「昭和の野球」に鍛えられてきた世代なのか。

思い出した場面があった。「島影・別海」が初めて北海道大会に駒を進めた時だから、2019年・秋。監督の母校・札幌大学のグラウンドを借りて、試合前日の練習を行っていた。

シートノックが始まる。雨が降ってきた。本降りになった。グラウンドに水が溜まり始めた。もう終わるのだろうと思ったが、島影監督の内野ノックが終わらない。終わらないどころか、選手たちに打ち込むノックの強さとそのテンポがガンガン上がっていく。

普段は、笑うと目がなくなってしまう監督の柔和な顔立ちに「狂気」のようなものが漂っていた。

「あの時ですか? あの時はですねぇ」

おかしそうに笑って、振り返る。

「初めての全道、札幌も初めてだった生徒も多くて、なんとなくうわついた空気があったんです。練習でも集中力がなかったり、普段の生活でも、別海にいる時は出来ていることが出来なかったり。ここはいっちょう、目を覚まさせないといけないと思って、雨だろうとなんだろうと、今日はやりきろう!と。そういうとこ、やっぱり私、昭和の野球なんですね。根性、大好き。やる時はやりきる。メリハリ効かせて、いいかげんなところで妥協したくありませんから」

このご時世で……親御さんたち、どうなんですか?

「それがですね、ウチの野球部の父母会は日本一なんです!」

全面的協力体制だという。21世紀枠の候補になって、町長さんの肝いりで町の室内体育館が練習場になり、ならばと父母会が立ち上がって、室内体育館を「室内野球練習場」に仕立てあげてしまった。

近隣の漁師さんの力も借りて、ネットを編んでもらって、ワイヤーも張って、あっという間に2カ所で打撃練習もできる「室内」が出来上がった。

「いつもの冬だったら、グラウンドの雪を除雪して、その上で練習するんですけど、今年は、町や父母会のおかげで、きちんと野球の練習ができているのが、ほんとにありがたいです」

神宮球場で何度も顔を合わせた

島影監督というと、いつも思い出すのが秋の「明治神宮大会」だ。

北海道の冬が始まるころ、監督は毎年、東京に野球の勉強にやって来る。神宮球場の正面のあたり、朝一番の飛行機でやって来る島影監督に、何度バッタリ出会ったことか。あまり何度も顔を合わせるものだから、最近は、そのへんにいるんじゃないかとその姿を探すようになってしまった。

「中標津から飛行機乗れば、ここまで2時間半ぐらいですから」

いつもそういうおっしゃり方をして、スタンドの目立たない場所からジッと「全国レベル」の野球に目を凝らす。人の野球を観察し、血となり肉となる<何か>を吸収しようと、本気で考え実行している指導者の方って、実はそんなに多くないのではないか。親しい方と話し込んでいる方はお見受けするが、一心にグラウンドに視線を注がれている方はなかなかおられないように思う。

そんな島影監督、全道4強に勝ち上がった北海道大会で、「4強」よりもっと嬉しいことがあったという。

「会場になったエスコンフィールドのスタンドに、OBが凄かったんです。私、ここの監督やって、まだ8年で、しかも1学年10人かそこらのOBしかいないはずなのに、『こんなにいたのか』と思うほど、全員集合みたいに来てくれて」

応援団長は、バイタリティあふれるプレースタイルと快足で、社会人・室蘭シャークスでプレーする坂本晴斗遊撃手。持ち前の元気いっぱいのパフォーマンスで応援席を走り回って、OBたちの声援を鼓舞する。

「みんな、戻って来てくれてねぇ、忙しいヤツも、遠くのヤツもいるのに」

OBたちが戻ってきたのは、エスコンフィールドの内野席じゃない。そこは、もう別海高のグラウンド。彼らの「聖地」はそこにしかなかった。

「そんな中で、調子落として下位にまわっていた中道(航太郎・捕手)が逆転サヨナラホームランでしょ。私、泣きましたね。もう、それでいい、それで十分……こんな幸せがあるんだろうかって。

私、いつも選手たちに言ってることがあって、『野球で別海をひっくり返してやれ!』って。町の人たちがびっくりするようなことを、野球でやってやろうじゃないかってね。土地の人が喜んでくれる。土地の人と一緒に喜べるのが『高校野球』だと思うんですよ」

家業はコンビニ、1日に握るおにぎりは100個!

島影監督は、学校から10キロほど離れた「西春別(にししゅんべつ)」という土地で、家族でコンビニエンス・ストアを営んでいる。

毎朝6時の開店に備え、早朝3時に起きて、その大きな手を真っ赤に染めながら、お店の人気商品である「大きなおにぎり」を100個も握る。北海道は美味しいものの宝庫だ。しゃけに、すじこに、昆布に、チーズおかか。普通のコンビニおにぎりの2倍もありそうな大きさでも、握る手のひらの温かさが伝わってくるような、やさしい歯ざわりだ。

「美味しくなーれ、美味しくなーれって気持ちを込めながら握ってますから。野球もおんなじです。上手くなーれ、上手くなーれ……って願いを込めながら、ノック打つんです」

1月26日、「別海ドリーム」が叶えられた。

一面の雪は、すべての音を吸い込んでしまう。そんな道東の一角で、ひっそりと耐えていたエネルギーを一気に爆発させたような歓声が、きっと高らかに上がったことだろう。

センバツの別海高も、そりゃあ見たいが、向こうの雪が消えた頃、もう一度、あのグラウンドへ行ってみよう。中標津の空港から行けば、羽田から2時間ちょっとでグラウンドに立ててしまうが、だけど、それじゃ「別海」じゃない。

せめて、帯広経由で。私にとっての別海は、走って、走って、さらに走って、やっとたどり着く「フィールド・オブ・ドリームス」だ。

そうだ、それだけ走れば、きっとお腹も空くだろう。そうしたら、途中の「セイコーマートしまかげ」に立ち寄って、ご自慢の大きなおにぎりの2つも買って、口いっぱいに頬張りながら、ラスト30分を走り抜こう。

文=安倍昌彦

photograph by JIJI PRESS