連載 怪物・江川卓伝〜波乱の大学2年(前編)

江川卓が法政大2年となった1975年の春季リーグ戦が始まった。前年秋のリーグ戦から江川はエースとして活躍し、6季ぶり優勝の立役者となった。そして江川擁する法政は、これからの3年間で前人未到の7連覇を期待されていた。

事実、江川を筆頭に、袴田英利、金光興二、植松精一、島本啓次郎といった逸材が揃った「花の49年組」がいれば、その夢は不可能ではないように思えた。だが大学2年の江川は、波乱に満ちた1年を送ることになる。

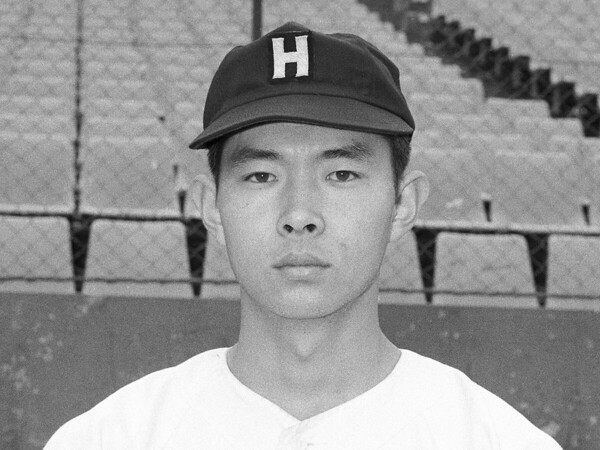

法政大学時代の江川卓 photo by Kyodo News

【高校時代からの変化】

高校時代に江川とバッテリーを組み、早稲田大に進んだ亀岡(旧姓・小倉)偉民は大学時代の江川についてこう語る。

「高校ほどでないにしろ、神宮でも"江川フィーバー"でしたね。法政とやる時は、ふつうに満員でしたから。ピッチングに関しては、高校時代はテイクバックが大きく、足は頭ぐらいまで上がっていました。体重移動が完璧でしたよ。でも大学に入ってから、足は胸までしか上がらず、腰高になっていましたね」

亀岡が指摘するように、高校時代の江川は左足を頭まで上げ、右膝はマウンドの土がつくほど沈み込むなど、下半身の反動を使ってボールを投げ込んでいた。

それが大学に入ると、足は胸までしか上がらず、下半身の沈みも少なく、いわゆる"立ち投げ"のような形だった。今でこそ主流となりつつある、メジャー流の投げ方だ。ただ当時は、右膝がマウンドにつくということは、それだけスタンスが広くなり、打者の近いところでリリースできると言われていた。この体が沈み込むフォームは、下半身を使った躍動感あるフォームだとされ、推奨されていた。

前年秋を制したことで、江川は大学野球のリーグ戦における投法を体に叩き込んだ。高校野球のように、負けたら明日がないトーナメント方式ではない。先に2勝したほうに勝ち点がつくリーグ戦において、第1戦はエースが投げ、第2戦はエースがリリーフ待機し、第3戦までもつれると再び先発として投げることになる。

だからスタミナ面も考慮し、むやみに三振を取りにいく力投型より、要所で全力投球する"省エネ"ピッチングに切り替えたのだ。大学時代、江川が本気で投げるのは、1試合に5、6球程度だと言われていた。

江川と同じ「花の49年組」の徳永利美はこう証言する。

「ランナーがセカンドに行ってから力を入れて投げていた。それでも本気じゃなかった。でも簡単に抑えてしまうんだから、ほんとすごいよね」

誰もが江川のすごさを目の当たりにして、同級生はもちろん、上級生たちも今まで見たことがない才能の持ち主にひれ伏すしかなかった。

【3敗を喫して優勝を逃す】

江川は春季リーグ開幕カードの東大戦に先発し、4安打完封。チームも16対0と圧勝するなど幸先のいいスタートを切った。そして2回戦も4対1で勝利。江川は8回途中からリリーフとしてマウンドに上がり、無安打無得点に抑えた。

つづく早稲田大戦は3戦までもつれるも、第1戦、第3戦に先発した江川は、2試合とも3対1の完投勝利を飾り、法政大に貴重な勝ち点をもたらした。

だが次戦 、"打倒・江川"に闘志を燃やす明治大監督の島岡吉郎の前に屈することになる。第1戦で江川は延長10回をひとりで投げるも、10安打を浴び3失点し、2対3で惜敗。つづく第2戦も江川が先発し、5回を投げ4安打1失点。チームも序盤から得点を重ね、8対2で勝利。そして第3戦、またしても先発した江川だったが、相手投手に本塁打を許すなど、9回7安打4失点で負け投手に。明治大に勝ち点を奪われてしまう。

このシーズン、江川は慶應大戦の2回戦でリリーフ登板するも負け投手になっており、通算8勝3敗の成績で終わっている。結局、明治大が完全優勝を成し遂げ、法政大の連覇の夢は潰えた。

江川の野球人生を振り返るうえで、全盛期は3回あったと言われている。ひとつはスピードに関して、間違いなく江川の野球人生のなかで一番速かったと言われる高校2年の秋である。そして球のキレ、コントロールなど精度として最も高かったのがプロ3年目の1981年。あとひとつは、8勝3敗で終えたこの大学2年春である。

受験勉強の影響で体重が増大し、大学1年の間は体を絞ることに専念。2年になり、大学仕様のエンジンに切り替え、ようやく調子を取り戻しつつあったという感じだったのだろう。圧倒的な成績は残っていないが、たまに全力投球したボールのすごさは圧巻だったという。底知れぬポテンシャルを秘めた江川に、誰もが輝かしい未来が待っていると思っていた。

【上級生からの理不尽なしごき】

そんな江川を悩ませていたのが、上級生からのしごきである。「花の49年組」も2年生となり、1年時のような厳しい生活はなくなるかと思っていた。ところが、2年生部員があまりにハイレベルなため、「法政に入ってもレギュラーになれない」と新入生がほとんど入ってこなかった。そのため2年生になっても、1年生の時のような扱いが続いた。

1年秋からレギュラーの金光が、当時を振り返る。

「僕たちの代は、1年秋から江川を含めて3、4人がレギュラーとして試合に出ていたので、上級生たちは面白くなかったんでしょうね。いわゆる"集合"のやり玉にされていました。ユニフォームを着られない上級生はもちろん、ベンチに入っている上級生からも目をつけられて......今じゃ考えられない時代です」

集合──昭和40年代の高校・大学野球界では、ある種の共通語として認識されていた言葉である。地域によっては、"説教"とも言われ、要するに上級生から執拗なしごきを加えられることである。

作新学院の江川の同期で、日本大に進んだ鈴木秀男は次のように語る。ちなみに、法政大の東京六大学と日本大の東都大学はリーグが別だが、時折、鈴木は江川から麻雀の誘いを受けていた仲だった。

「作新でも"キラキラ"と呼ばれるしごきがあって、中腰になり、両手を胸元まで上げ、手のひらと甲を回転させるんです。集合がかかると、先発から『キラキラやれ!』と。途中でだるくなって手を休めると、『おい、光ってねぇぞ!』と言って殴られる。光るわけねぇだろうって(笑)。あとアスファルトの上でヘッドスライディングとかもありましたね。ところが江川は特別扱いされていたから、これらはやってない。でも、大学に行ってからは大変だという話を聞きました」

大学に入ってからの江川は、特別扱いされるどころか、むしろ目の敵にされた。とにかく誰かが失態を犯すと、連帯責任として同学年全員が集められる。ある真冬の夜、江川を含めた2年生全員が"集合"となった。

「風呂場が汚い」と言いがかりをつけられ、全員が風呂場のタイルの上で正座をさせられた。そこから長い説教が始まり、最後はタイルに水をまかれ、足の痺れと寒さで気が狂いそうになったという。

そんな体育会特有の理不尽なしごきに耐えていた江川でも、さすがに我慢できないことがあった。上級生がコーラをひと飲みしたあと、その容器に唾を吐き「おい、これを飲んでみろ!」と命じられた。その瞬間、江川は拳を握りしめたが、金光がそれに気づき、上からそっと抑えたという。

そうした上級生の理不尽な攻撃に耐えながら、江川たちの世代は一致団結した。「自分たちが法政大の野球部を盛り立てるんだ」という気概を持ち、秋のリーグ戦に臨んだ。

(文中敬称略)

後編につづく>>

江川卓(えがわ・すぐる)/1955年5月25日、福島県生まれ。作新学院1年時に栃木大会で完全試合を達成。3年時の73年には春夏連続甲子園出場を果たす。この年のドラフトで阪急から1位指名されるも、法政大に進学。大学では東京六大学歴代2位の通算47勝をマーク。77年のドラフトでクラウンから1位指名されるも拒否し、南カリフォルニア大に留学。78年、「空白の1日」をついて巨人と契約する"江川騒動"が勃発。最終的に、同年のドラフトで江川を1位指名した阪神と巨人・小林繁とのトレードを成立させ巨人に入団。プロ入り後は最多勝2回(80年、81年)、最優秀防御率1回(81年)、MVP1回(81年)など巨人のエースとして活躍。87年の現役引退後は解説者として長きにわたり活躍している

著者:松永多佳倫●文 text by Matsunaga Takarin