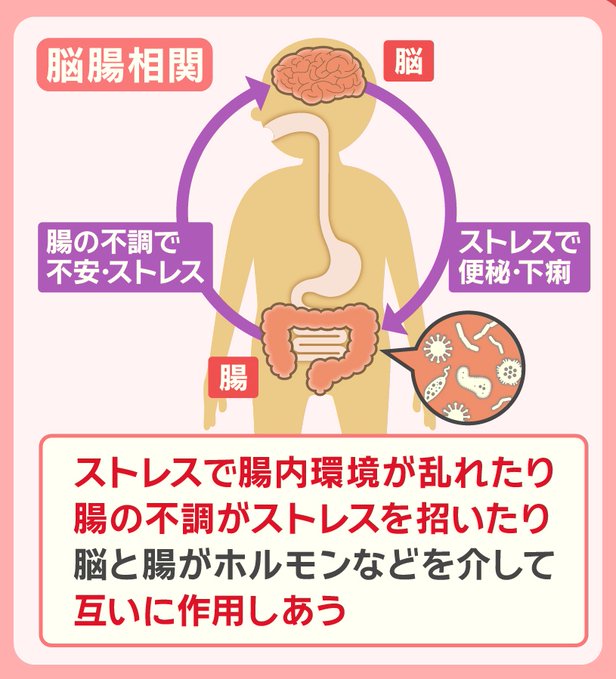

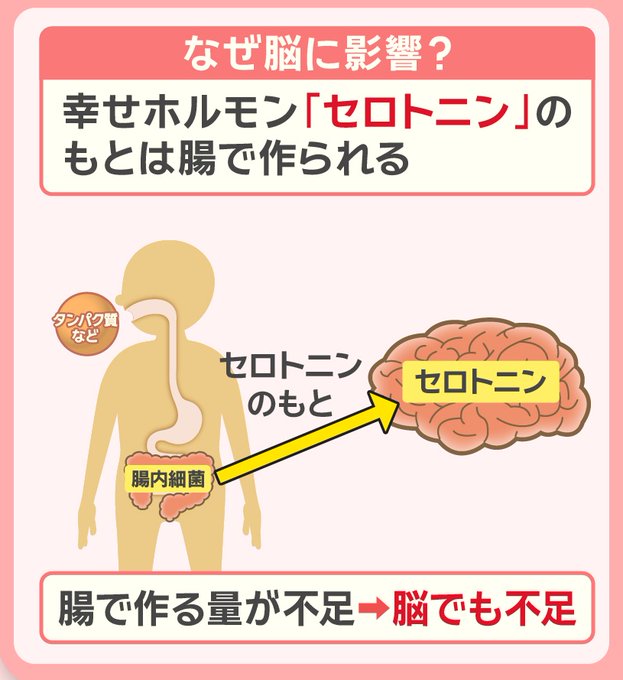

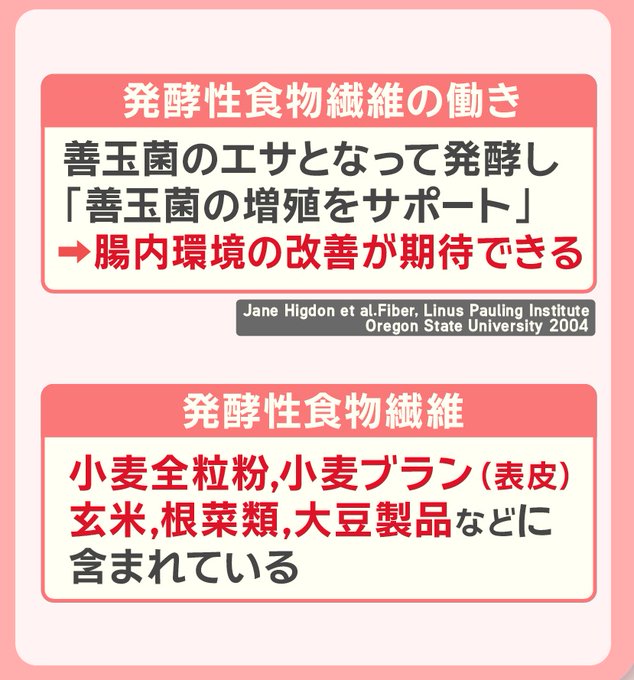

ゴールデンウィークが終わり、心や体に不調が出やすい時期ですが、その不調は、腸内環境の乱れが影響しているかもしれません。 まさに今、注意が必要なのが「五月病」です。新しい環境への適応がうまくいかず、心身に不調があらわれる症状です。不安感が強くなったり、無気力になったりします。 さらに注意が必要なのが、寒暖差です。最近の東京の最高気温だけでも、これだけ日々で差があります。 さらに、朝晩冷えこむ日もあり、寒暖差が大きくなります。寒暖差が激しいと、自律神経が乱れて、腸の働きが低下して、腸内環境が悪化します。こうなると、倦怠感、イライラ、便秘などの腸トラブルという症状が出てきます。 脳と腸は互いに作用しています。『脳腸相関』と言われていて、ストレスで、便秘・下痢など腸内環境が乱れたり、腸の不調で、不安やストレスを招いたりします。 なぜ腸が脳に影響するのでしょうか? 幸せホルモンと言われる『セロトニン』のもとは、腸で作られます。そのため、腸内細菌のバランスが崩れて、腸で作る『セロトニン』のもとの量が不足すると、脳でもセロトニンが不足します。 腸内環境を整えることが、体だけでなく、メンタルの不調の改善にもつながる可能性があります。 では、腸内環境を整えるには、どうすればいいのでしょうか? 京都府立医科大学の内藤教授によると、「食物繊維の中でも、特に腸内で発酵しやすい 『発酵性食物繊維』が注目されている。近年研究が進み、摂取すると腸内環境をより整えると考えられている」ということです。 発酵性食物繊維の働きです。善玉菌のエサとなって発酵し、善玉菌の増殖をサポートします。そのため、腸内環境の改善が期待できるということです。 では、発酵性食物繊維は、どんな食材に含まれているのでしょうか? 小麦全粒粉、小麦ブラン(表皮)、玄米、根菜類、大豆製品などに多く含まれているといいます。■その不調、もしかして「腸内環境」の乱れ?

関連記事

あわせて読む

-

11日死去の遠藤章さん 青カビから「奇跡の薬」を発見 4000万人以上が服用

産経新聞6/11(火)15:29

-

小3で跳び箱“19段”跳んで日本一に! 「次は20段跳びたい」スーパー小学生の男の子(9)将来の夢は「スタントマン」

CBCテレビ6/9(日)5:02

-

早まる夏バテ…「スタミナ料理をがっつり」は逆効果? 間違いだらけの対策どうすれば? 専門家が解説

ABEMA TIMES6/1(土)8:30

-

「便もれ」一人で悩まないで 「人としての尊厳」回復へ病院が一手

朝日新聞5/31(金)17:00

-

「水分」とりすぎ? 特に「低気圧頭痛が…」という人が意識したほうがいい“余分な水分”とは

デイリー新潮5/31(金)6:28

-

「1日7、8時間ぐらい爆音で…」 耳の痛みや頭痛などの“イヤホン難聴”に 二度と回復しない? WHOは「11億人がリスクに」と警告

ABEMA TIMES5/30(木)14:00

-

「突発的な音に恐怖」 通常の2〜3倍の聞こえ方にも? “聴覚過敏”の生きづらさ 医師「慢性期になると耳だけの問題ではなくなる」、治療法は

ABEMA TIMES5/30(木)9:00

-

健康診断 何がわかる?結果の見方

テレ朝news5/29(水)14:58

-

天気悪いと調子も悪い……「気象病」とは? “10階以上の自宅や職場”も注意 発症率の高い地域と対策は【#みんなのギモン】

日テレNEWS NNN5/29(水)9:26

-

-

「二度と太いと言われたくない」小5で揶揄され、自分の体が嫌になった。「細くないと価値がない」という呪縛が解けるまで

ハフポスト日本版5/20(月)8:00

-

緊張するとトイレに行きたくなるのはなぜ? 医師が教える「腸」を整えて集中力を高める方法

AERA dot.5/14(火)7:00

-

止まらぬ円安で「隠れ増税」も!物価高とのダブルパンチで家計負担は年10万円増

女性自身5/10(金)6:00

-

「劇症型溶連菌」が977人で過去最多を更新 致死率約3割 今年の患者数が約5か月間で去年上回る

TBS NEWS DIG6/11(火)10:36

-

遠藤章さん死去 コレステロールの合成妨げる物質「スタチン」発見

朝日新聞6/11(火)12:29

-

昼間の「イオン」で女性刺され死亡、「有名なクレーマー」55歳男“確保の瞬間”

日テレNEWS NNN6/11(火)5:34

-

〈父娘で“プレイ”の練習〉、〈眼球を瓶に入れ「私の作品見て!」〉【ススキノ首切断】初公判、娘の“奴隷”となった実母が目にした「地獄絵図」

デイリー新潮6/11(火)11:02

-

悠仁さまがルクセンブルク皇太子を招いた夕食会に同席 通訳なしで1時間半 愛子さまも両陛下とともに皇太子と私的に懇談

FNNプライムオンライン6/11(火)6:40

-

「評価されない」と退職 保護司が紹介、トラブルか

共同通信6/11(火)9:38

-

社会 アクセスランキング

-

1

「劇症型溶連菌」が977人で過去最多を更新 致死率約3割 今年の患者数が約5か月間で去年上回る

TBS NEWS DIG6/11(火)10:36

-

2

遠藤章さん死去 コレステロールの合成妨げる物質「スタチン」発見

朝日新聞6/11(火)12:29

-

3

昼間の「イオン」で女性刺され死亡、「有名なクレーマー」55歳男“確保の瞬間”

日テレNEWS NNN6/11(火)5:34

-

4

〈父娘で“プレイ”の練習〉、〈眼球を瓶に入れ「私の作品見て!」〉【ススキノ首切断】初公判、娘の“奴隷”となった実母が目にした「地獄絵図」

デイリー新潮6/11(火)11:02

-

5

悠仁さまがルクセンブルク皇太子を招いた夕食会に同席 通訳なしで1時間半 愛子さまも両陛下とともに皇太子と私的に懇談

FNNプライムオンライン6/11(火)6:40

-

6

「評価されない」と退職 保護司が紹介、トラブルか

共同通信6/11(火)9:38

-

7

玉川徹氏「有権者はばかじゃないから分かる」都知事選、自民の小池知事「ステルス支援」に疑問

日刊スポーツ6/11(火)9:05

-

8

怖い劇症型溶連菌感染症 「異変感じたら病院へ」関根麻里

日刊スポーツ6/11(火)11:48

-

9

神戸山口組の井上組長が「由々しき事態」と認識する2億7000万円の賠償命令

デイリー新潮6/11(火)6:01

-

10

人は、なぜ退職して肩書が外れると途端に劣化するのか…いとも簡単に“闇落ち”してしまう人々について

文春オンライン6/11(火)6:00

社会 新着ニュース

-

比から強制送還の男を逮捕=大規模窃盗に関与か―福岡県警

時事通信6/11(火)15:37

-

日本人犯罪集団「JPドラゴン」構成員の男を窃盗容疑で逮捕、フィリピンから強制送還

読売新聞6/11(火)15:37

-

フィリピン拠点に特殊詐欺関与か 「JPドラゴン」メンバーを逮捕

毎日新聞6/11(火)15:34

-

11日死去の遠藤章さん 青カビから「奇跡の薬」を発見 4000万人以上が服用

産経新聞6/11(火)15:29

-

海のレジャーでの事故防止へ 海上保安官の研修実施

日テレNEWS NNN6/11(火)15:23

-

岐阜・池田前町長を逮捕 官製談合疑い、セクハラで辞職

共同通信6/11(火)15:23

-

賭け麻雀の資金洗浄をした疑いで13人を再逮捕へ 大阪府警

TBS NEWS DIG6/11(火)15:17

-

佐賀オスプレイ配備 駐屯地工事差し止め新たに提訴へ 4県住民

毎日新聞6/11(火)15:13

-

鹿児島県警本部長、改めて不祥事隠蔽を否定

共同通信6/11(火)15:11

-

賭けマージャンサイトの資金洗浄にも関与か 会社役員ら13人再逮捕

朝日新聞6/11(火)15:09

総合 アクセスランキング

-

1

巨人・丸佳浩の来オフ「広島復帰」に現実味…「終わった説」からの逆襲で一時は首位打者

日刊ゲンダイDIGITAL6/11(火)9:26

-

2

安住アナが『ラヴィット!』人気芸人に“ブチギレ寸前” 表情一変のマジトーンが「おこですね」

ENCOUNT6/11(火)8:23

-

3

「老けメイクしてる?」池脇千鶴、ドラマ出演の姿に視聴者驚愕 “難役請負人”の実力

週刊女性PRIME6/11(火)10:30

-

4

「劇症型溶連菌」が977人で過去最多を更新 致死率約3割 今年の患者数が約5か月間で去年上回る

TBS NEWS DIG6/11(火)10:36

-

5

【独自】積水ハウス幹部「眺望を確認」で一転…国立市のマンション解体 決断の背景

テレ朝news6/11(火)12:33

-

6

事故からわずか4日前についた嘘が1人死亡という重大な結果に…持病を隠して免許更新 男を起訴 静岡

テレビ静岡ニュース6/11(火)7:00

-

7

遠藤章さん死去 コレステロールの合成妨げる物質「スタチン」発見

朝日新聞6/11(火)12:29

-

8

安住紳一郎アナ 生放送で“絶縁”宣言「私たちはしばらく口を利かない」コメント拒否でネット沸騰

スポニチアネックス6/11(火)8:47

-

9

中村雅俊 「隠し子いた」という大物俳優との後日談「もう堂々と」「すごい素敵な人でしたね」

スポニチアネックス6/11(火)7:00

-

10

トヨタの不正行為6事例、「国連基準」も満たさず…国交省「欧州でも不正と判断される可能性高い」

読売新聞6/11(火)5:00

東京 新着ニュース

東京 コラム・街ネタ

-

EURO直前のオランダ代表に衝撃…主軸フレンキー・デヨングの欠場決定

Qoly6/11(火)13:05

-

人類最速男ボルト、デルピエロのゴールをアシスト!だが、負傷してアキレス腱断裂

Qoly6/11(火)12:35

-

階段を下りる猫 と思いきや…?独特な下り方に「華麗な流れっぷり」「爆笑」「何度も見ちゃいます」

ほ・とせなNEWS6/11(火)12:30

-

広島は交流戦ロード6連戦でいくつ勝ち越せるか?まずはきょう6月11日予告先発の床田に期待!1年前には西武打線を完封!

ひろスポ!6/11(火)12:28

-

左利きになりたい!?22歳鈴木唯人「左足神シュート」で日本代表選手と名波コーチを唸らせる

Qoly6/11(火)12:25

特集

記事検索

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

(c) 2010 tv asahi All rights reserved.