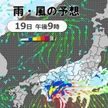

京都の伝統工芸品の多くは、祭りや花街といった無形の文化と切っても切れない関係にある(Shawn.ccf/Shutterstock.com)

「京都=伝統文化」というイメージを持って京都の博物館を訪れた筆者は、京コマという伝統工芸品を扱う店が京都市内にわずか一軒しか残っていないことを知る。京都市が指定する68の伝統工芸品のうち「絶滅の危機」に瀕しているものはどれくらいあるのか、市役所に問い合わせたが包括的なデータはないという。そこで思い立ったのが、68品目すべての職人に会って「伝統工芸レッドデータブック」を作ることだ。

※本稿で紹介する「京文化のRed Data Book」等に関する問い合わせは、筆者が代表を務めるCulpedia(https://culpediajp.com/)まで。

※※※

以前の記事(https://www.fsight.jp/articles/-/50089)でも書いた通り、筆者は「経済合理性では測りきれない大切なもの」の例として伝統工芸品に関心を持ち、微力ながら取り組みを続けてきた。特に、京都は1000年以上もの間日本の首都であり続け、東京に都が移って150年以上が経つ今も、有形無形の文化の中心的存在である。

例えば、京都市は伝統産業品として74品目を指定している。その中には、和菓子(京菓子)や西陣織など京都のみならず日本全国で知られる産品や、唐紙や神祇装束調度品といった、文化について専門的知見を持つ人でなければ一見用途がわからないものも含まれる。しかし、伝統工芸に携わる当事者の方々に話を聞くと、京都も例にもれず様々な課題を抱えている。

2023年4月から10月にかけて、筆者は「文化の都」を舞台にある調査を敢行した。74品目のうち、68品目の伝統工芸品に焦点を当て、組合や職人を1軒1軒訪ね歩き、全てを回りきるというものだ。もちろん、1軒につき1時間半程度の取材では、数百年に及ぶ工芸品の歴史や、それを背負う技術の奥深さを学びきることは不可能ではあるが、今後長い人生においてライフワークになるだろう伝統工芸について、広く・浅くではあるが触れる機会を得た。

きっかけは海外で直面したコロナ禍

その前に、筆者がなぜ伝統工芸に興味を持ったのか、時は2019年10月にまで遡る。当時、筆者は会社を2年間休職し、海外に留学し始めたばかりの頃だった。留学をした人なら同様の経験をしたことがあるかもしれないが、日本は海外では好奇心をくすぐる国らしく、同級生や現地の人から「日本ってどんな国なんだ?」「日本の文化、特に精神性を教えてほしい」「忍者は今の時代にもいるのか?」など、多種多様な質問を受けていた。

日本に関する理解があまり浸透していないことに愕然とした一方で、最もショックだったのは、自分がそうした問いに何も答えられなかったということだ。折角自分の国の文化に興味を持ってもらったのに、貰った質問に何も答えられない。こちらが相手に質問すれば、その国の歴史や文化についてしっかり答えが返ってくる。その多くは、自分よりも若い人だった。「私自身を含め海外に暮らす日本人がこの体たらくでは、そりゃ、忍者が今もいるって思うだろうな」と悔しい思いをした。

ただ、「自国の文化を知る」というのは決して簡単ではなく、地道な学習の積み重ねである。当時留学していた国は、在留日本人の数も多くなく、文化を学ぼうにも教材もなければ先生もいないという状況だった。

そのように心の中にしこりを感じながら生活をして数カ月後に世界を揺るがす大事件が起きてしまった。新型コロナウイルス禍である。筆者が住んでいた国もロックダウンやその他の措置で移動もままならなくなり、ずっと家の中で過ごさざるを得なくなった。しかも、更に悪いことに、ウイルスの流行がアジア発だったこともあり、からかわれる、石を投げられる、唾を吐かれる等露骨なアジア人への嫌がらせに遭遇し、「一体自分は何なのだろう」と自問自答することとなった。

結局一時帰国を選び、留学は中断し暫くは日本で暮らすことになったのだが、勉強がなくなった分暇な時間ができてしまったので、「時間があるうちに時間がかかりそうなことをしよう」とコンプレックスに感じていた日本の文化を学びなおそうと決意した。当初はインターネットで調べ物をしたり、図書館で伝統文化についての本を借りたりしていた。しかし、文章だけでは全く頭に入らない。世間では感染者が急増して文字通りの大パニック状態で、緊急事態宣言などが繰り返し発令されて移動の自由も制限されていたが、その合間を縫って文化の都である京都を訪れ始めた。

京都を選んだのも、漠然と「京都=伝統文化」の方程式が脳内に出来上がっていたからである。ただ、京都に何か伝手があるわけでもなく、前回訪問したのは大学時代の卒業旅行。他2回も中高の修学旅行のみである。「まあ、時間もあるし、1週間くらい京都でも見学してみるか」位の気持ちでいたのが、その3年後には文字通り毎週通うことになるとは夢にも思っていなかった。

残る京コマ屋は「私の店だけです」という答えに衝撃

さて、京都駅に着いて、まず疑問に思ったのは、「京都にある伝統文化ってなんだ?」ということだった。筆者のような東京人からすれば、京都は敷居が高い。「一見さんお断り」という言葉をはじめ、どこか格式の高そうな印象を与える街だ。いざ、日本の文化を学ぼうと京都に来てみたものの、どこから始めたらいいのかわからない。新型コロナの影響からか人影もまばらな京都の街を探索し始めた。

まずは京都といえば寺だ、と思い、修学旅行以来行かなかった有名な寺を一通り周った。しかし、何も手がかりがつかめない。龍安寺の石庭も1時間くらいじっと見つめたが、スティーブ・ジョブズのように何か革新的なアイディアが出てくるわけでもない。その後、神社、美術館、博物館と様々な場所を巡ったが、空を掴むようにうまくいかない。まずは、現場・現物だと信じて京都にまで足を運んでみたものの、やはり簡単ではない。一旦東京に帰って出直そうと思い、最後に足を運んだ伝統工芸の博物館で、ある運命的な出会いがあった。それが、京都の伝統工芸品「京コマ」を作る中村さん夫妻との出会いだった。

中村佳之(雀休)さんは博物館内で京都の伝統工芸品作りを実演されていて、その時、筆者がほぼ唯一の客だった。目の前で心棒に木綿を巻き付け、器用にコマを作っていく中村さんに、「自分は何をしに来たのか」さえ一瞬忘れて見とれていたが、気を取り直して京都に来た理由を説明し、伝統工芸について質問をした。中村さんは丁寧に答えて下さったが、その間も手を休めることなく、まさに手とコマが一体となっているような職人芸を見せてくれた。

会話も弾み打ち解けたところで、何の気なく、「京都にコマ屋さんはどれくらいあるんですか」と聞いたところ、その答えに衝撃を受けた。今思えば、この時の衝撃がこの取り組みを始める決定打になった、とも言えよう。中村さんの答えは「私の店だけです」というものだった。曰く、昭和初期には10軒程度のお店があったが、徐々にその数は減少していき、現在は中村さん本人と奥様のたった2人で作られている、ということだ。

「私が伝統工芸レッドデータブックを作ります」

恥ずかしながら、筆者は、京都に限っては、伝統文化は残っていくだろう、という勝手な思い込みを持っていた。筆者が仕事をしている時も、休日に遊んでいる時も、自分の実力でも何でもない日本の伝統文化を海外で褒められている時も、今日もどこかで誰かが支えてくれている。失礼な話だが、自分には関係ないけれど、誰かが何とかしてくれている、文化とはそういうものだ、と思っていた。

しかし、目の前に苦境に立たされている京都の伝統工芸職人がいる。しかも、京コマ以外にも、京都には職人が残り数人しかいない伝統工芸品は多い、ということだ。日本人ならば誰でも知っているコマだが、筆者が最後にコマで遊んだのはいつのことだろう。小学校で昔の遊びとしてヒモを使って回すコマの扱い方を習ったことは覚えているが、手で回す京都のコマのことは知らずに生きてきた。筆者がそうだということは、筆者の同世代やそれよりも下の世代は、こうした現状を知らない可能性が高い。

中村さんに、「京コマに限らず、京都の伝統工芸品全般の状況がわかる資料、見取り図のようなものはありませんか?」と聞いてみたところ、「多分ないのではないか」という。曰く、行政がそのような調査をしていたような気もするが、調査結果がその後どうなったかは知らない、と。中村さんに別れを告げた後、早速、自分のできる限りで情報を集め始めた。

まず、行政に連絡をした。京都市は市の伝統産業として74品目を指定しているため、何か情報があるのではないか、と思ったからだ。担当部局によると、「それぞれの工芸品についてまとめた調査はあるかもしれないが、全体を俯瞰している情報はない。しかも、そうした調査データはかなり昔のものなのでデータとしての価値はあまりなさそうだ」という回答だった。他にも、伝統工芸の専門家や博物館の担当者に話を聞いても、やはり同様の回答だった。文化の首都たる京都で、実は伝統工芸全体を俯瞰して見る人がいない、というのは意外だった。

京都は、コロナ禍前までは「観光公害」と言われる程に、国内外から観光客が殺到していた。伝統工芸に関心を持つ観光客も多いであろうにもかかわらず、誰が何を作っていて、今どのような課題を抱えているのかを把握できていないのは、機会損失という観点だけでなく、文化大国を自称する日本にとって問題なのではないか。その時筆者は、日本の伝統工芸について知りたい、という思いに加え、そうした資料を作らなければならない、という謎の義務感に駆られた。何の伝手もないし知識もゼロだったが、挑戦したいという気持ちが高まった。

その後も、趣味の範囲で何人かに伝統工芸の話を聞きに行ったのだが、その中に1人、「ほな、あんたが作ったらどうや」と言ってくれた人がいた。後で聞いたら、まさか筆者が真に受けるとも思わず、「そういうのがあったらいいのにね(まあ、あなたには無理だろうけれど)」位の京言葉で言ってくれたらしいのだが、こちとら、「上洛」したての愚直な東男である。特に深く考えずに、「なら、私が京都の伝統工芸のレッドデータブックを作ります」と声高に宣言してしまった。

しかし、ここからが本当に大変だった。京都市が指定する伝統産業74品目のうち、68品目が伝統工芸品のようだが、名前だけ見てもそれが何であるかすらわからないものも一部含まれていた。また、調査と言うからには解き明かしたい仮説があるべきだ。しかし、当時の段階では「伝統工芸品が存続の危機にありそう」程度の認識しかなく、具体的にどのような部分で課題を抱えているのかがわからない。そして、何より中村さん以外の職人さんを知らない。勝手なイメージだが、気難しそうな京都の伝統工芸の職人が、私のようなドがつく素人の話に耳を傾けてくれるのだろうか。

自動車業界に似た産業構造

ひとまず公開情報から手を付け、中央省庁や他の地方自治体の伝統工芸に関する調査レポートを参考にして背景情報を正確に理解するよう努めた。その後、他地域の伝統工芸に従事する人から話を聞き始めた。どうやら、職人、原材料、道具に問題があり、それらすべての根本原因は、経済的に持続可能ではないから、という結論に至った。では、どうすれば伝統工芸品が売れるようになるのだろうか。

京都に何度か足を運び、伝統工芸についての理解が深まった頃、知人のところで抹茶を振舞って頂いた。その時、こんな話を聞いた。「茶道は単に茶を飲むにあらず、総合芸術のような役割を果たす」。

実際、茶で客人をもてなすには、茶碗や茶筅のように茶を点てるために必要な道具のみならず、掛け軸や漆器、更には茶室や畳が必要だ。亭主はその一つ一つに意味を込め、客をもてなすのだ。茶道に限らず、無形の文化(芸能や祭りや暮らし)は様々な有形の文化(工芸)の束によって形づくられ支えられ、 逆に無形の文化はその興行・消費を通して有形の文化を支える。この話を聞いた時に、無形の文化と有形の工芸の関係性は、京都の文化の全体像を把握するための大事なポイントなのではないかと思った。

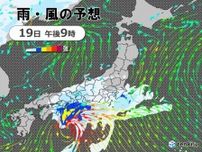

筆者は、商社の営業部で自動車部品の売買を担当していた頃を思い出した。自動車業界は、小さな部品を作るTier2、Tier2で作った部品を大きい部品に組み立てるTier1、そして最終的に自動車にするアセンブリに分かれている。足しげく通う京都という町が、豊田市のような自動車城下町みたいに感じられた。

それからと言うもの、京都の伝統工芸を真の意味で盛り上げるには、宗教(神道や仏教)、諸芸道(お茶やお花、能、狂言)さらには花街といった存在が不可欠なのだと考えるようになった。かんざし、着物・帯などを身に着けて祇園の町を華やかに歩く舞妓さんを見るたびに、「歩くレクサス」だと思って、本人ではなく身に着ける工芸品ばかり見ていたのはここだけの話だ。

自動車と伝統工芸の業界構図は似ている? [筆者作成]

逆に言えば、こうした全体像を把握せずに、工芸だけの販促を考えるのは、自動車の小さな部品だけ持たされて、「これをとりあえず誰かに売ってこい」と言われることに等しい。また、伝統工芸品の中には分業を敷いているところも多く、一つの品を作るのに何人、何十人もの手を経ていることも多い。例として適切ではないかもしれないが、自動車のEV化によって不要になった部品をどう転用するかの議論にも似ている。

このような話をすると、「それならば、アセンブリやTier1(ここで言う宗教や諸芸道の無形文化)が頑張ればいい」という話になりがちだ。もちろん彼らは彼らなりに伝統を守ろうと必死である。でも、歌舞伎や能狂言を見る人はどれだけいるだろうか? お茶やお花を習う人はどれだけいるだろうか? 個人で茶会を開く人はどれだけいるだろうか? 日常的に伝統文化に触れる機会のない人は、文化は一部の人たちの頑張りに支えられている側面があることを見逃してはいけない。結局、伝統工芸品、延いては伝統文化の存続は、日本社会全体が考えなければならない問題なのだ。 (つづく)

- 京都の伝統工芸はなぜ「絶滅の危機」に瀕しているのか:職人70人以上にヒアリングしてわかったこと(後編)