電車内の至る所で見かけるようになった「防犯カメラ」。実は去年10月から設置が義務化され、首都圏などの利用者が多い路線や新幹線全線が対象に。山手線などJR東日本の首都圏在来線の設置率は100%にのぼる。きっかけは2021年、小田急線や京王線の車内で起こった殺傷事件。密室の車内の中で多くの被害者が出ることとなり、国での議論が加速した。

【映像】山手線新車両の防犯カメラから見た画角

そんな中、4月に福岡市交通局がスタートさせたのは、「リアルタイム防犯カメラ」の運用。地下鉄3路線に設置され、非常時には交通局がリアルタイムで車内の様子を確認することができ、犯罪防止に役立てるとしている。

ネットでは「犯罪の抑止力になる」という声があがる一方で、危機感を募らせているのが日本弁護士連合会だ。運用ルールが決まっておらず、肖像権侵害は避けられないとして反対。また、権利侵害を上回るほどの防犯効果についても、そもそも実証がされていないとしている。

防犯カメラ設置の意義と、運用ルールについて、『ABEMA Prime』で専門家と考えた。

■“防犯カメラが犯罪抑止に”はデータなし? 弁護士「証拠を示して」

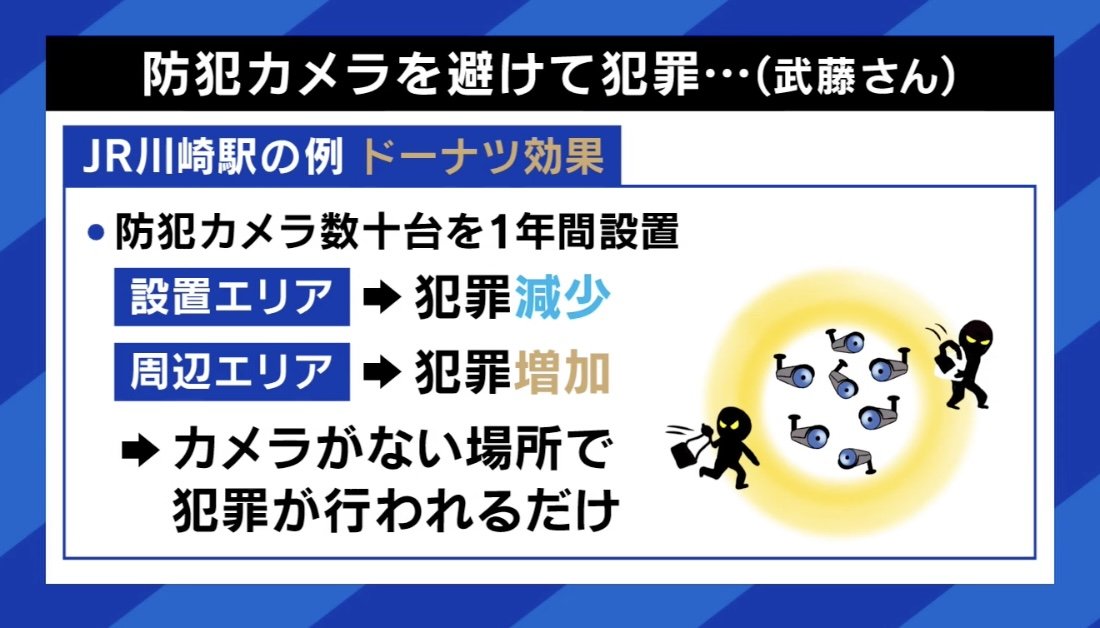

姪浜法律事務所の武藤糾明弁護士は、「防犯カメラが本当に役に立っているかは、客観的に検討する必要がある。起こった犯罪の検挙につながりやすいのは確かだが、それと抑止効果は分けて議論すべきだ」と述べ、過去の事例を挙げる。

「警察庁が2009年からJR川崎駅東口で、防犯カメラを路上に設置して犯罪が減るかを実験した。すると、そのエリアは確かに減ったものの、周辺では逆に増えてしまった。全体でトントンだと、カメラを増やした分プライバシー侵害が乗っかるので、トータルでマイナス。警察庁は“犯罪抑制効果はなかった”と評価している」

国際NPOによる各種研究の評価(2008年)によると、防犯カメラは駐車場での犯罪減少に最も効果的だという。一方で、設置によって犯罪被害割合が増加する研究結果もあるということだ(出典:The Campbell Collaboration)。

また武藤氏は、きっかけとなった電車内の殺傷事件について、「ああいう事件は、“誰かを殺して自分も死のう”みたいに自暴自棄になった人、思い詰めたような人の犯行だ。検挙を恐れていない人には効果がない」との見方を示す。

さらに、痴漢対策としても疑問符がつくという。「痴漢が起こるのは満員電車だ。密集して動けないような状況、死角もある中で、“こいつの手が触っている”と的確に捉えられるカメラの設置場所は正直わからない。技術的に難しい」。

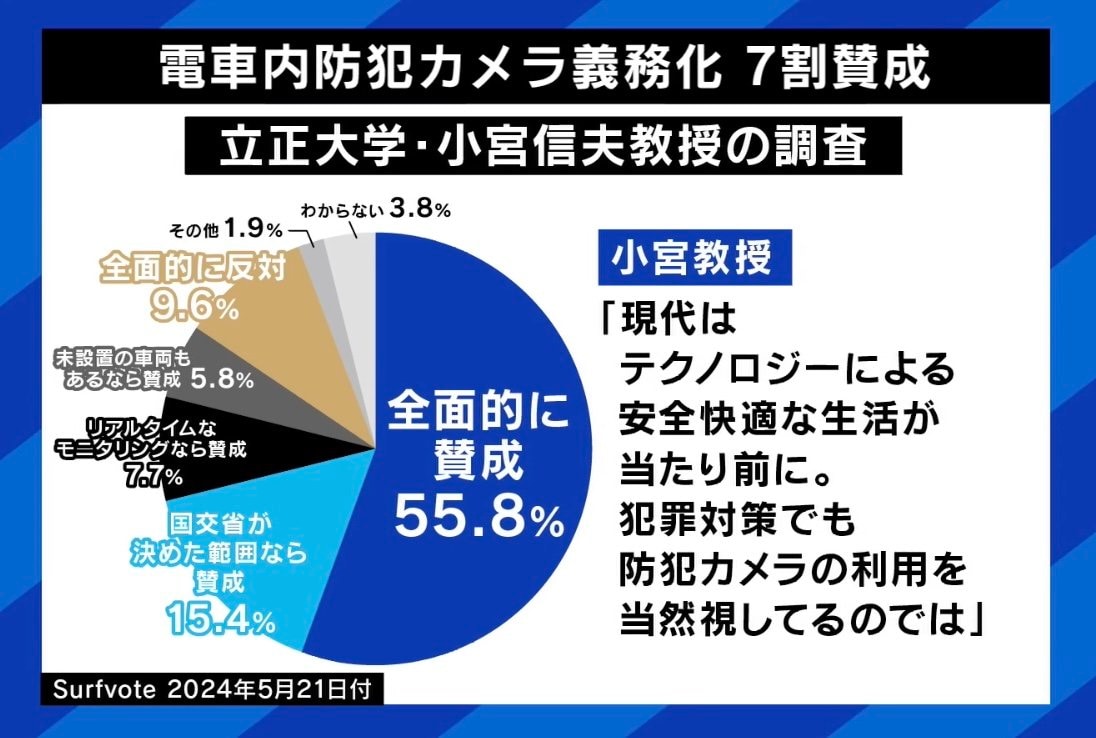

立正大学の小宮信夫教授の調査によると、電車内防犯カメラの義務化は7割が賛成している。小宮教授は「現代はテクノロジーによる安全快適な生活が当たり前に。犯罪対策でも防犯カメラの利用を当然視しているのでは」と述べている。

一方、武藤氏は「いろいろな鉄道会社でカメラを増やしたので、設置前と設置後でどれだけ犯罪が減ったかという情報をぜひ出して欲しい。単純比較で“これだけ減っている”とわかれば、私たちは効果として理解できる。資料や証拠が出されない中で、なんとなくのイメージで正当化されていくのはどうなのか」と疑問を呈した。

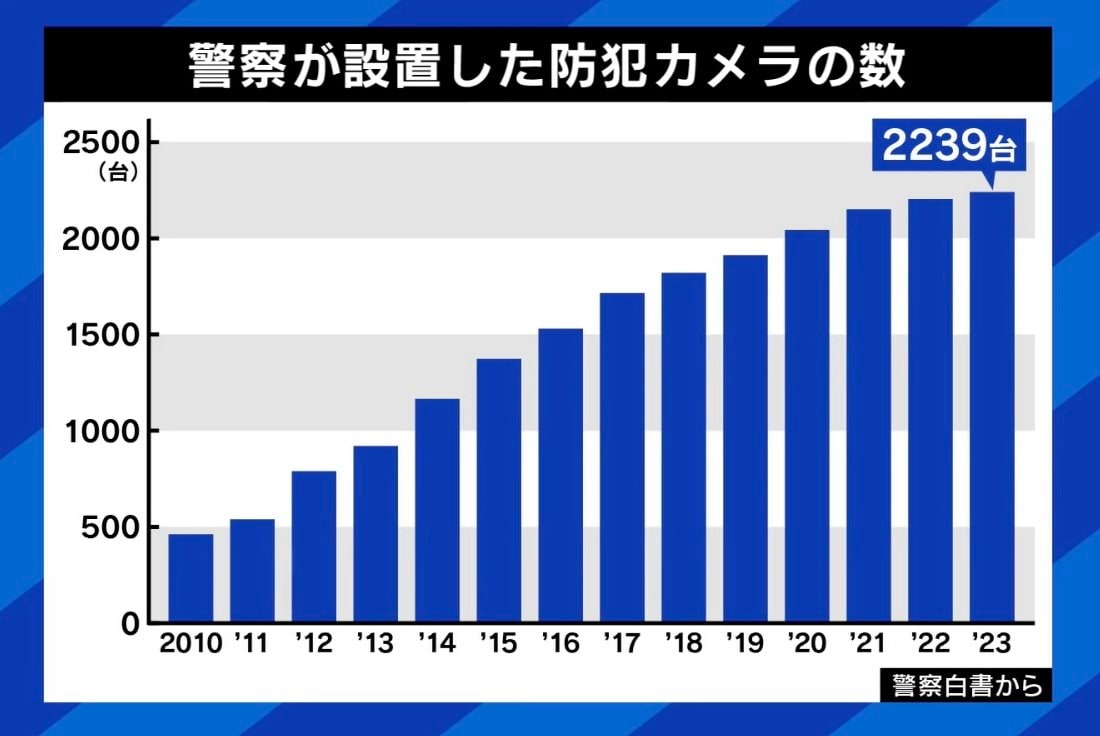

■街中にも防犯カメラ 権力乱用?規制必要?

鉄道だけでなく、街中にも防犯カメラが設置されるようになっている。警視庁は街頭防犯カメラシステムとして、歌舞伎町や渋谷、池袋、上野などに計196台を設置。24時間監視体制で事件・事故等に対応し、2022年は602件のデータを事件解決等に活用した。

武藤氏は、防犯カメラは人権侵害だと訴えている。肖像権(プライバシー)侵害は明白で、「任意」と言いつつ、法的根拠もなく警察の要請に応じるかたちで映像が開示されていると指摘した。

「憲法と刑事訴訟法ができた頃にはなく、その後発達してきたものが写真や動画の撮影、防犯カメラだ。最高裁の判例では、警察が罪のない人の写真を同意なしに撮ることに関しては拒む権利があって然るべきだ、肖像権で保護すべきだと一応言っている。一方で言われたのは、現行犯。速度違反の車を撮るオービスは、常時無差別に録画していたら駄目だが、スピード違反の車両だけを撮っていて、助手席の人も写るが仕方ないと、けっこう厳格な縛りをかけている。民間のコンビニなどの画像や動画を集める時、令状なしになんでも確認できてしまうのは、警察が日本中にカメラを設置していつでも見られるのとほぼ同じだ。それではルールがなさすぎるし、歯止めがきかない」

(『ABEMA Prime』より)