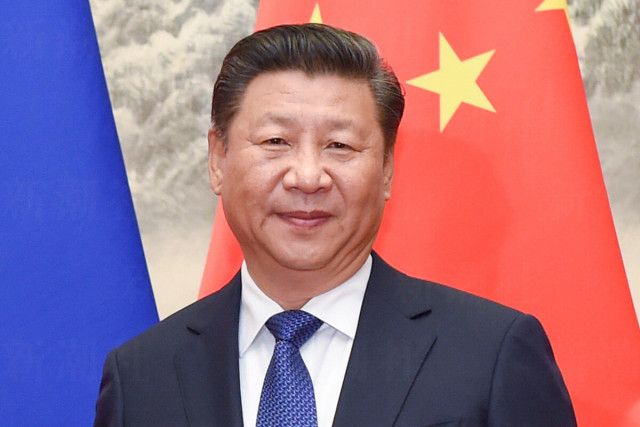

台湾を「核心的利益の中の核心」と位置付け、軍事侵攻による統一も辞さないとする中国は、習近平国家主席のもとで海洋戦略を進める。尖閣諸島の周辺海域における国際法違反のブイの設置はその一端で、元統合幕僚長の河野克俊氏は一刻も早い撤去が必要だと訴える。

***

岸田文雄総理がNATO(北大西洋条約機構)とEU(欧州連合)首脳との会合に向けて日本をたった昨年の7月11日、海上保安庁の巡視船が日中の排他的経済水域(EEZ)の中間線から日本側におよそ500メートル入った海域で不審な黄色いブイを確認した。

現場は尖閣諸島の魚釣島から北西に80キロほどで、ブイは高さ、直径ともに10メートルほどの規模。海底に重りを下ろして固定されているという。「中国海洋観測浮標QF212」と記されているから、中国政府が何らかの意図をもって設置したことは明らかだ。

明らかな国際法違反

振り返れば、中国のブイは2018年にもわが国のEEZ内で確認されている。この時は糸が切れた凧のように漂流している「中華人民共和国国家海洋局」と書かれたブイを、海上保安庁の巡視船が回収し、取り付けられた装置を精査した後で中国側に引き渡した。いずれも、中国政府による東シナ海の海洋調査が目的であることは間違いない。

日本はもとより中国も批准している国連海洋法条約(UNCLOS)は、246条2項において〈排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査は、沿岸国の同意を得て実施する〉と定めている。その意味からも、一連の中国の行為は明らかな国際法違反といえる。当の中国は当該海域を「自国のEEZ」と主張しているが、日本はあくまでもわが国の主張と立場から判断すればよい。それが国際社会というものだ。

7カ月以上たった今も放置

今回、ブイを設置した中国の海洋調査船「向陽紅22」は中国浙江省寧波市を出港後、時速約7ノット(約13キロ)という遅い速度で航行。設置後は、往路の2倍以上の時速14ノット(約26キロ)で引き返していたことが船舶自動識別装置(AIS)のデータで明らかになっている。

昨年9月24日付の産経新聞は、AISを搭載した船舶の運航情報などを提供するマリントラフィック社のサイトを基にした独自の分析結果を報じた。それによると、「向陽紅22」は7月1日午前11時ごろ、寧波市の沖合から出港。2日午後5時ごろに日中中間線から日本側に1キロ程度入った北緯26度4分、東経122度44分でほぼ停止した。同船はおよそ1時間半後に中国へ引き返しており、この間、ブイを設置したとみられるという。

無論、日本政府は中国政府に抗議し、即時撤去を求めた。が、7カ月以上たったいまも放置されたままだ。中国は最近も、南シナ海で実効支配するスカボロー礁周辺に、浮き球を連ねた全長300メートルの浮遊障壁を設置した。スカボロー礁は中国のほかに台湾とフィリピンが領有権を主張している。昨年9月25日には、フィリピン政府が「スカボロー礁はフィリピンのEEZ内にある」として浮遊障壁を撤去したことを発表した。

国連海洋法条約では、構造物の設置や科学的調査の実施はEEZを管轄する国にしか認めていない。当時の松野博一官房長官は、9月19日の会見で「EEZでわが国の同意なく構築物を設置することは国連海洋法条約上の関連規定に反する」と指摘した。そのうえで外交ルートを通じて中国政府に抗議するとともに、即時撤去を要求。さらに松野氏は「領土、領海、領空を断固として守り抜くとの考えのもと、毅然かつ冷静に対処していく」と決意を表明したものの、それはブイの発見から実に2カ月を経た後であった。

ブイの撤去も条約違反ではないという解釈が

その後、11月1日の参院予算委員会で、上川陽子外相がこの問題について答弁に立った。質問者は日本維新の会に所属する東徹議員である。東氏のブイに関する中国側の対応についての質問に対し、上川氏は中国独自の主張に基づく立場の表明があったことを明かした。その上で、次のようなやり取りが交わされた。

東:中国に撤去を求めても中国が撤去しなかった場合、これは日本独自でやっぱり撤去するべきと思いますが、いかがですか。

上川:ブイの撤去等につきまして、国連の海洋法条約には明文の規定がございません。個別具体的な状況に応じて検討をすることが必要でありまして、その可否につきましては一概にお答えすることは困難と考えております。

この答弁に次いで、上川氏は外交ルートを通じて中国側に撤去要請を続ける考えを示したが、中国がそれを受け入れる可能性がゼロに近いことは言うまでもない。

上川氏の〈撤去について国連海洋法条約に明文の規定がない〉との指摘はその通りだ。が、規定がないのであれば、ブイの撤去も同様に違反しないとの解釈が成り立つ。仮にブイの撤去が条約に違反するなら、フィリピン政府は堂々と国際法違反を犯したことになる。

「主権を守る行動を取るべき」

そして11月16日、岸田総理はAPEC首脳会議出席のために訪れた米サンフランシスコで日中首脳会談を行った。この時、総理は7月に海保が発見したブイについて、習近平国家主席に再度、即時撤去を求めたものの、事実上拒否されている。一方これに先立ち、外務省の担当者は「国連海洋法条約に違反していると考えているが、撤去や没収などがどこまで認められるかは海洋法条約上の規定がなく、慎重な検討が必要だと考えている」との見解を示していた。

日本の立場からすれば、今回の事案は中国が国際法を無視してブイを設置したことが発端だ。中国の行為が明らかな国際法違反である以上、わが国は主権を守る行動を取るべきではないのか。規定などなくても、わが国の主権を脅かす無法な行為を正すための行動を“違法”ととがめる国など、中国と通じる一部の独裁国家を除けばほとんどあるまい。日本はわが国の主権が制限される形で、国連海洋法条約を狭義に解釈するべきではない。

一方、中国のブイは当該海域における波の高さや潮流などを観測し、周辺を航行する中国海警局所属の船の運用に活用している可能性を危惧する声もある。だが、それは甘い見方に過ぎると思う。海洋観測はその海域の詳細な特性を把握するのが主たる目的であり、将来的に海軍艦艇、とくに潜水艦の運用に活用されることは間違いない。

つまり、中国によるブイの設置は単発の案件ではなく「国家的海洋戦略」に基づく、継続的な戦略的行為と捉えなければ、中国の真意を見誤ることになる。

大陸国家から海洋国家へ

ここで覇権主義国家の狙いを理解するために、中国の歴史を振り返りながら、彼らがいかに大陸国家から海洋国家に変貌してきたか、その経緯を検証したい。

日中戦争を経て日本軍が中国大陸から撤退した後、国共合作により共同戦線を張っていた中国共産党と国民党は再び内戦状態に陥った。最終的には中国共産党が勝利し、蒋介石率いる国民党は台湾に逃れている。

その結果、中央人民政府主席に就任した毛沢東が1949年10月1日に天安門で建国を宣言し、中華人民共和国が誕生した。もしこの時、毛が勢いに乗って台湾へ攻め込んでいたら、いまに至る台湾の領有問題は生じていなかったはずである。ところが、毛はそれをしなかった。というより、できなかった。当時の人民解放軍は陸軍が主体で海軍は極めて脆弱だった。彼らはわずか130〜250キロの台湾海峡を渡る能力も持ち合わせていなかったのだ。

毛の時代にとどまらず、実質的にその後継者となったトウ小平が指導者として君臨した時代の中国も純粋な大陸国家で、海洋への関心は限りなく乏しかった。むしろまったく海洋に目を向けていない時代だったといえる。毛もトウも、台湾問題は“いずれ解決できればいい”というくらいの感覚だった。

それを裏付けるように、1972年2月にアメリカのニクソン大統領は電撃訪中した際、中国側に〈台湾に関する5原則〉を提示している。そこでアメリカが領土問題の平和的解決を求めると、周恩来首相は“一つの中国をアメリカが認めても、台湾問題をすぐに解決しようとは思っていない”という趣旨の発言をしたことが記録に残されている。

大飢饉と文化大革命

そもそも、建国の立役者となった毛は、台湾問題より国内を治めることに手いっぱいだった。さかのぼって1958年から1962年にかけては、急速な経済の立て直しを企図して、いわゆる大躍進政策を推し進めたものの、非科学的な机上の空論にこだわったことから、推定で1500万〜5500万人が餓死したとされる「中華人民共和国大飢饉(ききん)」を招いて大失敗に終った。

責任を問われて権力の座を降りた毛に代わり、劉少奇が第2代の中華人民共和国主席に就任した。ところが、その後も毛は権勢を保ち続けた。毛は学生や労働者からなる紅衛兵を動員して文化大革命を引き起こし、その結果、1000万〜2000万の犠牲者が出たといわれる。この時、習近平の父親の習仲勲も収監されて、習近平も地方に下放されたことは周知の通りだ。

加えて、1950年にはチベット侵攻、いまに続くウイグル、内モンゴル等への弾圧が行われ、1962年にヒマラヤ地方を舞台としたインドとの国境紛争が、さらに1969年にはソ連との間にも国境紛争が勃発している。いわゆるダマンスキー島(中国名は珍宝島)事件である。その後、トウ小平に至っては、意に反してソ連に接近したベトナムを「懲らしめてやる」と、1979年に侵攻した。

「米中の軍事バランスの逆転」

このように、当時の中国指導部(中南海)の目は主として内陸部に向いており、海洋への関心は見られない。米国や日本と手を結んで、緊張関係にあったソ連に対峙するという戦略環境にあり、いまとはまったく正反対である。

1976年に毛が死去すると、実質的な後継者となったトウ小平は翌々年から1980年代にかけて「改革開放」を提唱する。政治体制は社会主義を維持するが、一方で経済は資本主義の考え方を取り入れた。

さらに、トウ亡き後の1989年から最高指導者となった江沢民のもと、中国は2001年にWTO(世界貿易機関)への加盟を果たした。いまではGDP(国内総生産)で日本を大きく突き放して、世界第2位の経済大国である。

トウは経済の発展を主導するだけでなく、海軍力の増強を人民解放軍に命じもした。それこそが、数量的には米海軍を凌駕する現在の中国海軍を実現させたと言っていい。

専門家の中には「質的には米海軍の方が上」との声もあるが、米海軍は世界のあらゆる国や地域で展開している。少なくとも台湾海峡周辺海域に限って見れば、明らかに米中の軍事バランスは中国が優勢と言わざるを得ない。米軍や米国政府が台湾問題に関して危機感を強めているのは、まさにこの軍事バランスの逆転に起因することは、改めて指摘するまでもない。

「海洋強国を目指す」

ところで、経済発展を果たした国家は必ず海洋に目を向ける。海洋は豊富な資源の宝庫であり、かつ自国と各国とをつなぐ交易路としても重要だからだ。それは中国も例外ではない。習近平が「海洋強国を目指す」と宣言した通り、すでに中国は大陸国家から海洋国家へ変貌しようとしている。

だが、かの国の海洋進出は国際法を無視し、国際秩序や順守すべきマナーもわきまえない。とくに東シナ海や南シナ海において多くの無法な事案が確認されているように、彼らのやり方は力による現状変更方式だ。そのため、日本や米国、オーストラリアといった伝統的な海洋国家と衝突する。

加えて中国は経済成長を果たしたが故に、最大の経済大国である米国にとって最強の競争相手と化した。これにより、米中は衝突コースに入った。戦前の日米対立と同様、米中の対立は「歴史上の大きなうねり」によるもので、生半可な対応策では回避できない。

最近の習近平の心境を推し量れば、「米国と対決せざるを得なくなった中国を率いることになってしまった自分」というものではないか。私は習が自ら好んで米国との対決に臨んだのではないと考えている。繰り返すが、これは人知を超えた歴史のうねりなのだ。

振り返れば、米ソ冷戦時代の“対立の第1戦線”はヨーロッパ大陸だった。が、米中対立となれば舞台は海洋になる。すなわち太平洋、東シナ海、そして南シナ海だ。中国が海洋で米国と対峙・対決する上で必要不可欠なのは、東シナ海から南シナ海を囲む、いわゆる第1列島線の内側を固めることだ。

具体的には第1列島線内を、排他的にコントロールできる態勢を確立することといえる。有事の際に米軍をこの域内に入れない態勢の構築であり、この戦略はA2/AD(接近阻止・領域拒否)と呼ばれる。

南シナ海のほぼ全域が中国の“管轄海域”

中国は昨年8月に「2023年版標準地図」を公表した。そこでは東シナ海と南シナ海のほぼ全域が中国の“管轄海域”とされている。そもそも国際法には管轄海域という概念自体がないが、中国は独自の海洋戦略に基づいて管轄海域なるものを設定しているのだ。

中国がこうした海洋における国家目標を達成するには、三つの解決すべき問題がある。(1)香港、(2)台湾、そして(3)尖閣諸島だ。これらはすべて第1列島線の中国側に位置している。

ここで改めて香港について説明しておくと、1984年にトウ小平と英国のサッチャー首相の間で基本合意が交わされ、香港は1997年に英国から中国に返還された。条件は「中国の社会主義を実施せず、資本主義制度は50年間維持される」という一国二制度の堅持であった。

これは資本主義を謳歌する、“明るい香港”を半世紀にわたって保障するというものだった。この点について、私はトウが最初からサッチャーをだまそうと考えていたとは思わない。むしろトウは英国と本気で「一国二制度50年」を約束したはずだ。なぜなら当時の中国には隣国のソ連が潜在的な脅威であり、米国と友好関係にある英国を敵とは見なしていなかったからだ。従って、第1列島線のような構想はトウの頭にはなかったのである。

中国に残された課題は台湾と尖閣諸島

一方で、トウは香港の「一国二制度」を成功させれば、同じ民主主義体制を取る台湾は将来的に中国になびくと計算していただろう。実際、習近平も国家主席に就任した翌年の2014年には、台湾における「一国二制度」の可能性を示唆していた。ところがその後、中長期的に米国と対決せざるを得なくなったことで、雨傘運動をはじめ、北京の意向を無視したり、蔑(ないがし)ろにしたりする香港を許容しなくなった。周知の通り、習は国家安全維持法などを駆使して香港を完全に抑え込み、現在に至る。

つまり、中国に残された課題は台湾と尖閣諸島である。中国にとって台湾と尖閣諸島は香港と同列の存在で、将来的に米国と対決していくことを考えれば、早期に解決しておくべき重要課題とみなければならない。

中国に経済の“動脈”を抑えられ…

まず、中国が尖閣諸島を自国領と主張し始めたのは1971年で、1969年に国連機関による調査の結果、周辺海域に石油埋蔵の可能性が指摘された2年後のことだ。海洋国家と化した中国にとり、尖閣諸島の価値は単に石油の有無にとどまらず、日米を念頭に置いた戦略面でも増している。

中国が思い描く最終的な戦略目標とは、可能な限り米国の影響力をアジアから排除することにあろう。いわゆる「太平洋二分論」である。太平洋を東西に二分し、西側を中国の影響圏に、東側を米国の影響圏にする構想で「G2論」とも呼ばれる。かつて、オバマ政権の時代には米国内に似たような議論があった。

次に、台湾問題である。つとに「台湾有事は日本有事」といわれる。そのイメージは、台湾が戦禍に見舞われれば、地理的に近い日本も戦闘に巻き込まれるというものだ。が、実態はそれ以上に深刻だ。仮に台湾が中国に組み込まれれば、わが国の重要なシーレーンである台湾海峡の両岸が中国の領土となるからだ。

改めて言うまでもなく、中国は問答無用で経済的な脅迫や威圧を加える覇権主義国家である。台湾海峡が支配下に入れば、日本はそんな中国に経済の“動脈”を抑えられることになる。結果、わが国が中国の影響下に入らざるを得ない状況に陥る事態もあり得るのだ。だからこそ、われわれは「台湾問題イコール日本の問題」と捉えなければならない。「対岸の火事」と傍観することは許されないのだ。

計り知れない戦略的ダメージ

話を元に戻すと、不幸にして米中が対決する局面を迎えた場合、中国は第1列島線内に米国の艦隊等を絶対に侵入させないことが至上命題となる。一方で人民解放軍の海軍艦艇を、南西諸島を越えて太平洋に自由に出入りさせたいはずだ。それには東シナ海から太平洋にかけての海域の詳細なデータが必要で、前述の通り、とりわけ潜水艦の運用には不可欠である。

潜航中の潜水艦を探知するには、AIなどの科学技術が発達した今日でも、結局は音波に頼らざるを得ない。海中での音の伝わり方は、潮流や塩分濃度、水温、海底地形などさまざまな要因によって影響を受ける。厄介なことに、海の特性は季節によっても変化する。つまり、海洋データは長期にわたる蓄積が極めて重要なのだ。こうした情報は敵の潜水艦を探知するのに必要なだけでなく、敵から探知されないためにも欠かせない。

日米安全保障条約の存在を持ち出すまでもなく、米中対立の狭間にあって日本の立ち位置は米国側にある。冷戦時代の米ソ対立の最前線は西ドイツだった。時を経て、米中対立の時代には、日本が米国側から見た最前線だ。だからこそ中国によるブイの設置は決して一過性のものではなく、今後も繰り返されるとみて厳正に対処しなければならない。

今年1月29日にも、尖閣諸島から北に約170キロのEEZ内で中国製とみられる別のブイが発見されている(すでに沈んだと推定)。ブイは船舶の安全な航行に影響を与えるが、目に見えるダメージがないせいか、日本政府は中国との関係を考慮して撤去に踏み切れずにいるようだ。しかし、中長期的にはわが国の戦略的ダメージは計り知れない。

私たち日本人は、あれこれ理屈をこねて中国の無法を放置することは中国に塩を送り続けるのと同じであることを、改めて認識しなければならない。

河野克俊(かわのかつとし)

元統合幕僚長。1954年、北海道生まれ。防衛大学校を卒業後、77年に海上自衛隊入隊。第3護衛隊群司令、護衛艦隊司令官、統合幕僚副長、自衛艦隊司令官、海上幕僚長を経て、2014年に統合幕僚長に就任。著書に『統合幕僚長』ほか。

「週刊新潮」2024年2月29日号 掲載