5000件に及ぶ片づけ相談の経験と心理学をもとに作り上げたオリジナルメソッドで、汚部屋に悩む女性たちの「片づけの習慣化」をサポートする西崎彩智(にしざき・さち)さん。募集のたびに満員御礼の講座「家庭力アッププロジェクト®」を主宰する彼女が、片づけられない女性たちのヨモヤマ話や奮闘記を交えながら、リバウンドしない片づけの考え方をお伝えします。

■case.72 片づけで心機一転のリスタート 夫・子ども2人・父・母/演奏家

40歳は「不惑」ともいい、これまでの経験をもとに迷うことがなくなる年齢という考えもありますが、実際はどうでしょうか?

現代に生きる40〜50代の人たちは、自分や家族、周囲のことについて、あれこれと悩んでいるケースが多いように感じます。今回ご紹介する晶子さんもその一人でした。

「2人目の子どもが生まれる前に実家に戻ることになり、出産後は私の両親も含めて6人暮らしの生活がスタート。戻ったときの実家はモノであふれていて、とても居心地がよいとは言えない状態でした」

しばらく生活は成り立っていましたが、単身赴任で週末婚状態の夫の家事力には不満が募っていました。さらに子ども2人の育児に加え、仕事では業務が増えて忙しい毎日。家では年齢を重ねた両親の対応が大変になってきたこともあり、晶子さんは毎日イライラしていました。

家の中のモノを整理してみても暮らしにくく、モノだらけで息苦しいイメージを払拭できません。このままではよくないと、上の子が小学校に上がるタイミングで環境を変えるために、思い切って家を建て替えることにしました。

新しい家では家の中をどう片づければいいのか、快適に暮らすにはどうしたらいいのか、いろいろと検索しているときにSNSで家庭力アッププロジェクト®を見つけました。

「片づけはもちろん、『家庭力アップ』という言葉が気になったんです。プロジェクトを知ったときは、子どもたちに何度も注意したり、認知症が進む父のケアが大変になったり、イライラした私がワーッと大きな声を出しては反省する毎日だったので……」

直感的に自分が求めている答えがあると感じた晶子さんは、参加を決めます。プロジェクトが始まったのは、引っ越しが終わってから。段ボール箱が残っている状態からスタートです。

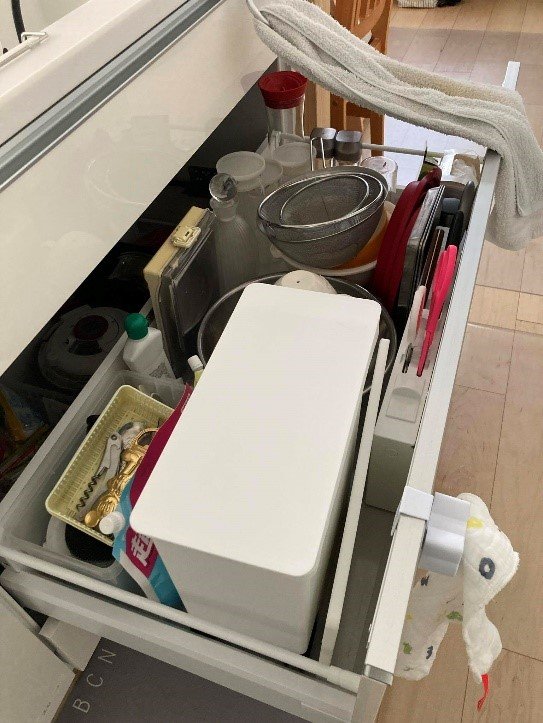

建て替えを決めたときから不要なモノを手放し始めていたので、プロジェクト中にモノの“いる・いらない”を選別するときは「もうできている」と思っていました。でも、実際は違います。

「プロジェクトで学んだことを踏まえて選別したら、いらないモノがまだまだたくさん出てきました! モノの絶対量が減ると、管理しやすくなりますね」

忙しい日々の中、片づけの時間を捻出することも大変でしたが、朝の10分間だけ片づける“朝活”を続けました。すると、小さな積み重ねで少しずつ家の中がきれいになっていきました。

「今までは一度に大きな成果を求めてしまって、片づけもまとめてやろうとしていました。今回は、変化は少しずつでも未来が見える。あと、『自分でできた』という達成感が得られるので、心が健康的になったような感覚なんです」

特に頑張ったキッチンは、モノの置き場所を何度も変えて、使いやすさにこだわりました。例えば、鍋の配置を少し変えるだけで、“取り出し→水を入れる→火にかける”という動きがスムーズになります。試行錯誤を繰り返して、理想的なキッチンに生まれ変わりました。

「高齢の母が動きやすいようにと考えたので、母も喜んでくれていました。私自身も、とても使いやすくなってよかったです」

家は家族みんなの場所なので、みんなのモノはみんなの意見を聞きながら定位置を決めなくてはいけません。片づけは、家族の会話が増えて関係性がよくなるきっかけにもなります。

晶子さんも、片づけが進むにつれてそのことを実感していました。

「これまで家族全員に対して攻撃的だった自分が、和らいでいくのを感じました。その影響なのか、下の子は集団行動が苦手なところがあったんですが、先日のお遊戯会ではきちんと発表できたんです」

ほかにも、母親の話を素直に聞けたり、声のかけ方が変わったりと、家族のコミュニケーションが変わりました。

「結局、今までは人に怒っているようで、できていない自分に対しても怒っていたような気がします。家族にも自分にも、期待しすぎてしまっていたかもしれません」

家の中がきれいになると、イライラが減って心に余裕が生まれます。晶子さんも客観的に家族や自分を見られるようになってきたのでしょう。

また、人に頼ったり相談したりが苦手な晶子さんは、孤独に悩みがちでした。でも、片づけに関しては、一緒にプロジェクトに参加した仲間がいます。

「片づけられないという同じ悩みを持って、気持ちを共有できる仲間は大きな力になりました。今まで自分にだけフォーカスしてきましたが、みんなも片づけが進んで表情が明るく変わっていくのを見るのがうれしかった。人のことを喜べて、人の役に立ちたいと思える自分がまだいると気づけたことも、すごくうれしかったです」

晶子さんの変化は、これだけではありません。プロジェクト終了後には、忙しくてなかなかできなかったコンサートを開くことを決めました。

「10分間の朝活のように隙間時間をうまく使えるようになったので、練習やストレッチなど準備を始めています。不安な気持ちもありますが、今できることをやってみようと思います」

抱えていた悩みが改善に向かい、自分の道をもう一度進み始めた晶子さん。プロジェクト参加時の気持ちも教えてくれました。

「『自分を変えたい』という気持ちと『やっぱり無理かも』という気持ちが両方ありました。この年になると固定観念で身動きが取りにくくなってしまうので……。でも、素直に行動すれば先が開けるということが、片づけを通してわかりました!」

晶子さんはこれからも今のような素敵な笑顔で、未来の道を切り開いていくでしょう。もしまた困難にぶつかっても、きっと大丈夫。1人で悩むつらさや新たに行動することの怖さを克服できたので、次からも同じように飛び越えられますよ。