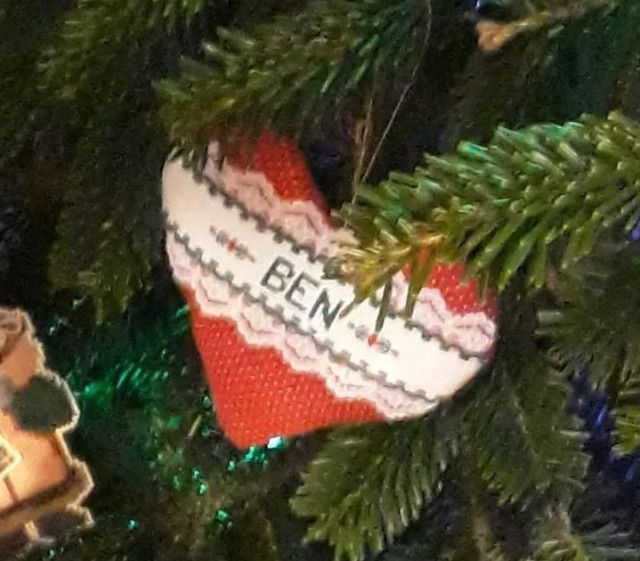

筆者の母が作った、ベンの名前が刺繍されたクリスマスの飾り。毎年ツリーに飾っているという

臨月だった2003年の12月31日、私は2番目の子どもベンを死産で失いました。

それは、青天の霹靂であり、悲しみと生きる新たな人生の始まりになりました。

しかしそれだけではなく、周りからの様々な意見に苦しむ人生の始まりでもありました。

悲しみに満ちた葬儀を終えて数週間経った後から、色々な人が喪失感とどう向き合えばいいのかについて、私にアドバイスをくれるようになりました。

3歳だった上の子は状況を理解していなかったため、私は親として、パートナーとしてもしっかりしなければと感じていました。

それでも体を動かすのもつらく、朝ベッドから起き上がれないのではと不安を抱えていました。

そんな状況の私に、周りは色々なことを言ってきました。私が慰める立場であれば、同じような決まり文句を口にしていたかもしれません。

しかし決まり文句の多くは、相手を考えているというより言った本人が楽になるためのものに感じられました。

悲しみは本当に苦しいものです。しかし、私たちはあまり悲しみについて語りません。

ベンを失ったことで、私はどれだけ多くの人たちが悲しみを避けているかに気づきました。

喪失感は、心の準備や対応する余裕もないまま、突然やってきます。

ベンを失った私と夫のサイモンに残されたのは、おむつと服が詰まったクローゼットやベビーベッド、弟が帰ってくるのを待っていた3歳の子どもでした。

私は、この深い悲しみを乗り越えられるのか不安で、喪失を乗り切るための道しるべのようなものを必要としていました。

高速道路標識のように、今自分がどこにいて、3カ月、6カ月、12カ月後にどこまで進むのかがわかればいいのにと思っていました。

しかし私には地図も標識も、ガイドブックもありませんでした。

感情の動きを表す指標として、本や論文やカウンセリングでは、よくエリザベス・キューブラー・ロスの「5つの感情の段階」が紹介されていますが、これは死を迎え入れる時の感情移行を説明したもので、悲しみの変化ではありません。

私は周りの人から「『怒り』や『受容』の段階にきているから前進しているはずだよ」と言われましたが、何の役にも立ちませんでした。

病院が作ってくれた、ベンの手形と足形

病院が作ってくれた、ベンの手形と足形ベンが死んでから21年間、悲しみについて考え続けてきた私が、子どもを失った時に周りから言われたくなかった言葉を、お伝えしたいと思います。

「もう一人子どもがいることに感謝し、今あるものに目を向けて」

この言葉を言われた時、どうか悲しませてほしいと感じました。私は今あるものに感謝しています。でもそのことが、失った悲しみを和らげてくれるわけではないのです。感謝しながら悲しむこともあるのです。

「神様が、もう一人天使を必要としていたのでしょう」

もしそうであれば、そんな神様はひどいと思います。私や家族は息子を必要としていました。天使がもう一人必要だという神様がいるのであれば、残酷です。

「きっと起きたことすべてに、理由があるんだよ」

ベンを失う前は私はそう思っていました。でも、ベンの死を受け入れるのに何カ月も要したサイモンと私は、何度も何度も自問しました。

なぜ私たちなのだろう? 私たち何か悪いことをした? 何かを学ぶ必要があったのだろうか?

私たちの心にわずかな平穏が訪れたのは、人生とは最悪の出来事が起きうるものだと気づいた時でした。

理由なく良いことが起きるように、我が子の死に理由があるわけではないのです。

人生は不規則で、うまくいかない時もあり、痛みを伴います。世の中はコントロールできないことだらけなのです

「もう一人産めばいいんだよ」

また子どもを産めるかどうかなんて、誰にもわからない。どれほど苦労して子どもを授かったかも、誰にもわからない。そんなこと言わないでほしいと思いました。

「怒りを捨てて、前に進んで」「怒るのをやめた方がいいんじゃない?」

具体的にどうすれば怒りを捨てて、子どもの死を軽く扱えるのでしょうか?

怒りは時間とともに消えていきます(多くの時間が必要ですが)。でも「前に進んで」という言葉は、私が求めていたものではありませんでした。

相手は怒りや悲しみを居心地悪く感じ、私が感情をオープンにするのが嫌だから言ったのではないかと感じざるをえませんでした。

「恐ろしくて考えられません」

恐ろしい? そうです。でも恐ろしいと感じているのはあなたではありません。

「亡くなった赤ちゃんも、あなたに悲しんでほしくないと思うよ」

そうかもしれません。でもこの言葉も私には「元気出して!」と同じように感じられました。

子どもが死に、私たちは未来と思い描いていた人生を失ったのです。

あの子を失ったことを、私はこの先ずっと悲しみ続けるでしょう。その悲しみは月日とともに変化し和らいでいきましたが、常に存在し続けるのです。どうやって悲しまずにいられるのでしょう?

「そろそろ、話すのをやめよう」

私は、毎日毎月のようにベンのことを話すわけではありません。でもベンは生きている子どもと同じように常に私の心の中に存在します。

時々、安心できる場所で彼のことを話したいだけなのです。どれだけ恋しいか、生きていたら何歳になっているか、ただ思い出したいのです。

死んだ子どもの話は気まずいかもしれないけれど、私にとっては人生の一部なのです。

「あなたはとても強い―― 私だったら乗り越えられない」

私は強くなんてありません。選択肢がないだけで、本当はボロボロです。

そんな状況で、自分を強いと感じられる人はいないでしょう。私たちはただ、最善を尽くしているだけなのです。同じ立場にいれば、自分を強いとは感じられないと思います。

「この経験は、学びや成長になるんじゃないかな」

子どもの死は、学びにも成長にもなりません――ただただ、失ったことを悲しませてほしい。

ベンの死は、決定的に私を変えました。私が必要としていたのは、悲しみ、失ったものを悼み、前に進む方法を考える時間でした。

著者と夫のサイモン、2023年に撮影

著者と夫のサイモン、2023年に撮影こういった言葉を、相手は良かれと思って言ったのかもしれません。だけどどれも私の慰めにはなりませんでした。

こういった言葉を聞くたびに、私は耳を傾け、うなずき、感謝しながら、一体どうしたら前に進めるのだろうと考えていました。

私が何より必要としていたのは、自分の気持ちを率直に話せる機会でした。

同じ経験をした人や、乗り越えてきた人たちに会いたかったけれど、どうすればいいかわからなかった。

だからこそ、私は自分の経験や今も感じている悲しみについて話し、書き続けています。

伝えることで、同じような経験をした親に「悲しみは消えないけれど、変化し和らいでいく」と知ってもらえるかもしれないから。

今までとはまったく違うように見えるとしても、失った後にも人生があることを知ってほしい。

私がベンの死後に聞きたかったのは言葉はただ一つ。

予期せぬ悲劇に苦しむ人を慰める時が来た時、その言葉がに役立つことを願い、シェアしたいと思います。

「何を言えばいいのかわからない。どんな言葉も気持ちを楽にするものではないことはわかっているけれど、私はあなたのためにここにいるよ」

こう言ってくれた人は数少なかったけれど、私はとても安心できました。私とサイモンは、この人たちの前では強がらなくていいんだ、弱さを見せてもいいのだと感じられました。

今でもベンのことを覚えてくれている友人たちもいます。忘れずにいてくれることは、ベンが私たちの人生の一部であり続ける唯一の方法であり、私たちにとって素晴らしい贈り物です。自分の子どもが忘れ去られることを望む親はいません。

ほんの短い間だったけれど、サイモンと私は美しい我が子を腕に抱き、愛していると伝えられました。決して忘れられない時間です。

ベンがいなくなって20年以上経った今、私がこう確信しています。

愛や悲しみを乗り越えることはできない。それは存在し続け、やがてあなたの一部となる。

筆者:ヴァージニア・ウィリアムズ。イギリス南東部在住のアメリカ人作家。アトラス・オブスキュラ、メトロ、インディペンデント、フレッシュカップなどに執筆。ウェブサイトvirginialwilliams.com。

ハフポストUS版の寄稿を翻訳しました。